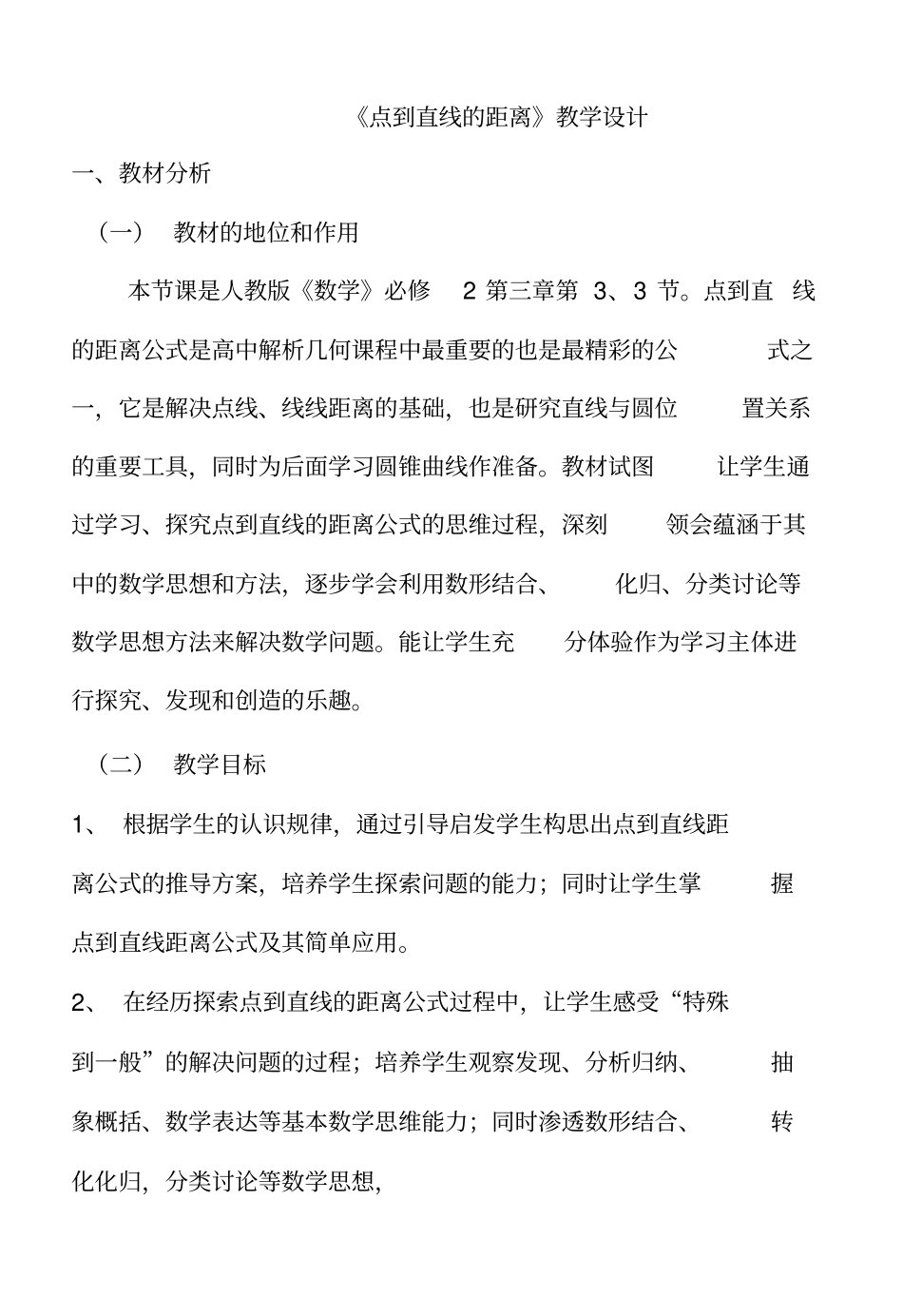

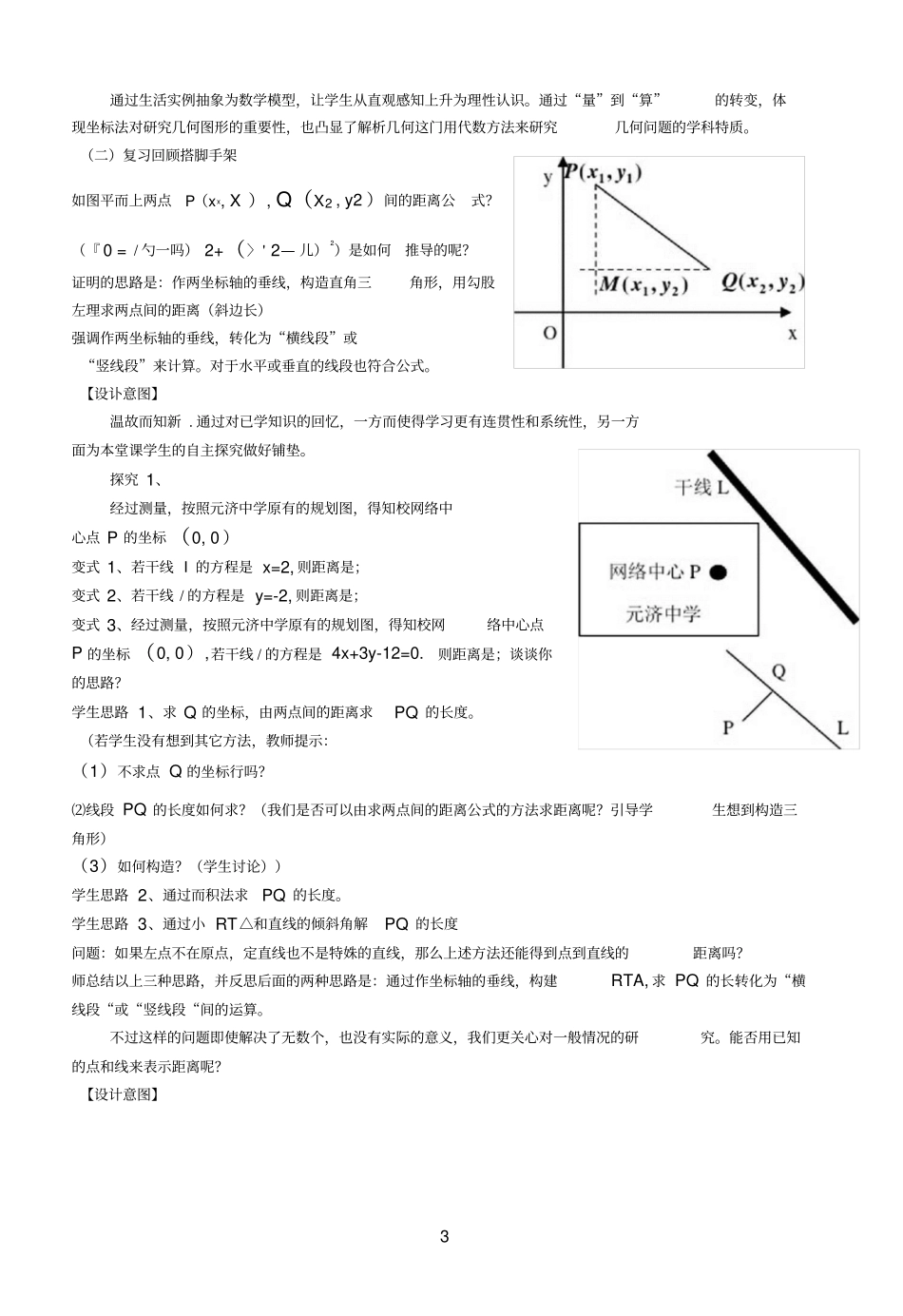

《点到直线的距离》教学设计一、教材分析(一)教材的地位和作用本节课是人教版《数学》必修2第三章第3、3节。点到直线的距离公式是高中解析几何课程中最重要的也是最精彩的公式之一,它是解决点线、线线距离的基础,也是研究直线与圆位置关系的重要工具,同时为后面学习圆锥曲线作准备。教材试图让学生通过学习、探究点到直线的距离公式的思维过程,深刻领会蕴涵于其中的数学思想和方法,逐步学会利用数形结合、化归、分类讨论等数学思想方法来解决数学问题。能让学生充分体验作为学习主体进行探究、发现和创造的乐趣。(二)教学目标1、根据学生的认识规律,通过引导启发学生构思出点到直线距离公式的推导方案,培养学生探索问题的能力;同时让学生掌握点到直线距离公式及其简单应用。2、在经历探索点到直线的距离公式过程中,让学生感受“特殊到一般”的解决问题的过程;培养学生观察发现、分析归纳、抽象概括、数学表达等基本数学思维能力;同时渗透数形结合、转化化归,分类讨论等数学思想,23、引导学生用联系与发展的观点看问题,体验在探索问题的过程中的受挫感和成功感,培养合作意识和创新精神。(三)教学重点与难点:教学重点:点到直线的距离公式的探究过程。教学难点:引导学生迁移、联想创新思维,找出证明的方法。二、学情分析:学生已经有的相关知识是:两点间的距离公式,直线的倾斜角和斜率,直线方程的各种形式,直线关系判断的依据:并且经历了建立这些公式、解决这些问题的过程,枳累了一泄的用坐标法思想解决问题的经脸和各种具体方法。本节对“点到直线的距离”的认识,是从初中平面几何的定性作图过渡到了泄量计算。三、教法:引导探究法(一)教法分析:本节课主要是公式的推导及应用。在公式的推导方法中,思路淸晰易于发现的方法运算较烦,而运算较简单的方法又不易发现。如直接作辅助线构造RT△,无法展现为什么要想到构造RT△,思维跨度较大,学生不易理解。为解决此难点,我将采用探究式的教学方法,让学生在问题情景中,自己去发现、证明公式。经历数学建模过程,教师的主要工作是设计好铺垫,捕捉学生思维的火花。同时在教学中注意关注整个过程和全体学生,充分调动学生积极参与教学过程的每个环仔,使不同层次的学生都能有所收获和发展。(二)学法指导:新课标的理念倡导“以人为本”,强调“以学生发展为核心”°给学生提供观察、思考操作、尝试、合作、表达、交流的机会,让学生在课堂中能更多地体验成功的乐趣.四、教学过程(一)创设情景提出问题【生活实例】元济中学要从网络干线(直线/)引进一条支线通进本校的网络中心(点P),在干线上选择那个点成本最轻?生:过点P作PQ垂宜直线/于点Q,点Q为所求,因为垂线段最短。师:在初中时我们定义这个垂线段为什么?生:点到直线的距离是点到直线的垂线段的长。(泄性研究)师:该生活实例反映了一个怎样的数学模型?生:求点P到直线/的最短距离(即点P到直线/的距离)。师:点到直线的距离,你以前是如何知道它的长度的?(定量研究)生:用尺量一下师:这种量的方法,存在误差,怎样让不精确变得更精确?生:算。师:没有数据怎么算呢?生:建立平而直角坐标系,让点有坐标,直线有方程。求出点Q的坐标,转化为两点间的距离公式。(师总结:坐标法)【设计意图】3通过生活实例抽象为数学模型,让学生从直观感知上升为理性认识。通过“量”到“算”的转变,体现坐标法对研究几何图形的重要性,也凸显了解析几何这门用代数方法来研究几何问题的学科特质。(二)复习回顾搭脚手架如图平而上两点P(xx,X),Q(X2,y2)间的距离公式?(『0=/勺一吗)2+(〉'2—儿)2)是如何推导的呢?证明的思路是:作两坐标轴的垂线,构造直角三角形,用勾股左理求两点间的距离(斜边长)强调作两坐标轴的垂线,转化为“横线段”或“竖线段”来计算。对于水平或垂直的线段也符合公式。【设讣意图】温故而知新.通过对已学知识的回忆,一方而使得学习更有连贯性和系统性,另一方面为本堂课学生的自主探究做好铺垫。探究1、经过测量,按照元济中学原有的规划图,得知校网络中心点P的坐标(0,0)变式1、若干线I的方程...