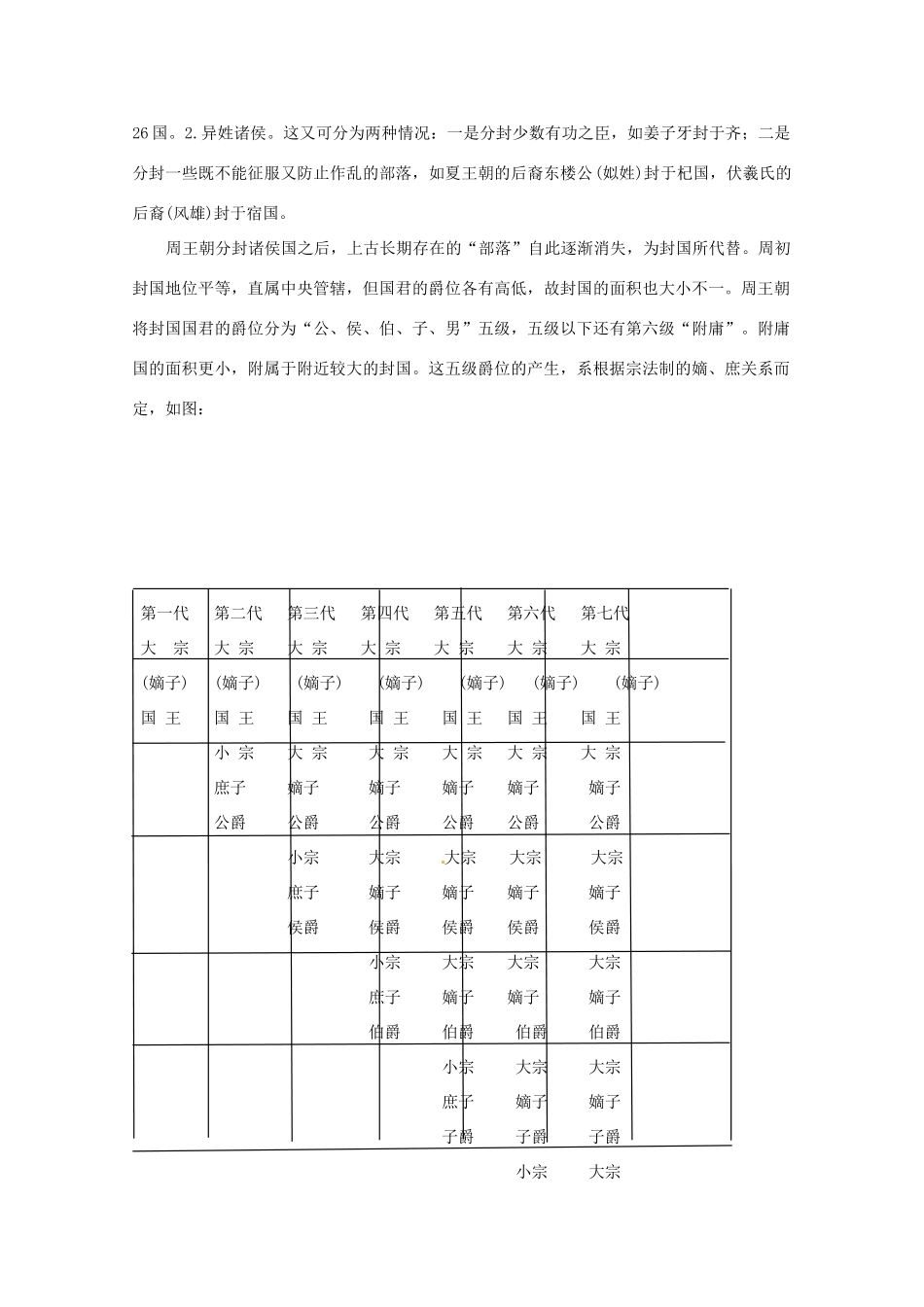

河南省沁阳一中高中历史必修一第一单元:第1课《夏商西周的政治制度》导学案【知识拓展】1、宗法制、分封制与姓氏夏、商、周被史学家称作“三代”。夏、商两代的国家最高元首称“帝”。夏朝的帝位由儿子接任,偶尔也有传给兄弟接任的。商朝的帝位大多传给弟弟,最后由最年幼的弟弟再传给长兄的长子,或传给自己的儿子。公元前八世纪,周武王灭商建周,都于镐京,并改“帝”为“王”。周王朝的王位明确规定只传长子,而且是“传嫡不传庶,传长不传贤”。周王朝的这一制度就是“宗法制”,它的内涵对中国姓氏有着直接的关系。宗法制是一个非常复杂的制度,其主要精神为“嫡长继承制”,这是一种以父系血缘关系为准绳的“遗产(包括统治权力、财富、封地)继承法。”宗法制源于父权家长制家庭。随着社会发展,漫长的原始母系氏族社会逐渐被父系氏族社会取代,并最终确立了父权在家庭中的统治地位,太古先民“知母不知父”的历史终于画上了句号。父权家长制家庭普遍实行“一夫多妻制”,并在诸妻中分别嫡庶。嫡,正妻为嫡,正妻所生的儿子谓嫡生、嫡子,即正宗之意。庶,旁支也,妾所生的儿子谓庶子、庶出。嫡为大宗,庶为小宗。殷商末期,嫡长继承制已经确立。根据宗法制,“传嫡不传庶,传长不传贤”的精神,周王朝规定:只有嫡长子才是继承王位或爵位的唯一合法者,庶子即使比嫡长子年长或更有才能,也无权继承。庶子虽然不能继承王位,但他们可以得到次于王位的其他爵位。为此,周王朝依据宗法制度的基本原则,又创设了“分封制”,其具体办法是:一、周王朝的国王以都城镐京为中心,沿着渭水下游和黄河中游,划出一大片圭地,建立由周王直接统治的中央特别行政区,此谓之“王畿”。二、王畿以外的全国所有土地,划分为大小不等无数块,分封给各路诸侯。但这些封国面积很小,实质上都是一个个城堡式的军事据点,以此为中心对四周地方加以控制,大概二三十个封国加起来的面积也没有王畿大。这就保证了中央对封国的绝对控制权,诸侯国象群星捧月似的,环绕拱卫着王畿。诸侯国的分封有两种情况:1.同姓封国。凡是姬姓的周王室亲族,每人都可分到一块土地,在那里建立封国,此即同姓诸侯国。周初,先后分封了71个诸侯国,其中周武王封其兄弟立国者15,姬姓立国者40人。如,周武王封其弟振铎于曹(今山东定陶),成王封其弟叔虞于唐(山西翼城)。周公平定武庚叛乱后,又分封周朝王室子弟26国。2.异姓诸侯。这又可分为两种情况:一是分封少数有功之臣,如姜子牙封于齐;二是分封一些既不能征服又防止作乱的部落,如夏王朝的后裔东楼公(姒姓)封于杞国,伏羲氏的后裔(风雄)封于宿国。周王朝分封诸侯国之后,上古长期存在的“部落”自此逐渐消失,为封国所代替。周初封国地位平等,直属中央管辖,但国君的爵位各有高低,故封国的面积也大小不一。周王朝将封国国君的爵位分为“公、侯、伯、子、男”五级,五级以下还有第六级“附庸”。附庸国的面积更小,附属于附近较大的封国。这五级爵位的产生,系根据宗法制的嫡、庶关系而定,如图:第一代第二代第三代第四代第五代第六代第七代大宗大宗大宗大宗大宗大宗大宗(嫡子)(嫡子)(嫡子)(嫡子)(嫡子)(嫡子)(嫡子)国王国王国王国王国王国王国王小宗大宗大宗大宗大宗大宗庶子嫡子嫡子嫡子嫡子嫡子公爵公爵公爵公爵公爵公爵小宗大宗大宗大宗大宗庶子嫡子嫡子嫡子嫡子侯爵侯爵侯爵侯爵侯爵小宗大宗大宗大宗庶子嫡子嫡子嫡子伯爵伯爵伯爵伯爵小宗大宗大宗庶子嫡子嫡子子爵子爵子爵小宗大宗庶子嫡子男爵男爵小宗庶子平民所有封国的国君总称“诸侯”。周初五级封国与附庸国的情况如下:等级爵位法定面积举例一公国50平方公里齐、鲁二侯国35平方公里晋三伯国35平方公里申四子国25平方公里黄、罗、祝、邾五男国25平方公里许六附庸不足25平方公里萧由上可知,西周初期的诸侯国领土很小,不少封国只是一个城。东周开始,各诸侯互相吞并,疆城才逐渐膨胀,各诸侯大国才建都,并成为和周王室分庭抗礼的独立王国。在西周时代,除了中央直接分封各路诸侯外,各诸侯在自己和领地内再分。诸侯一般将的中心地区留给自己直接统治,其余土地再分封给他嫡长子以外的亲属—...