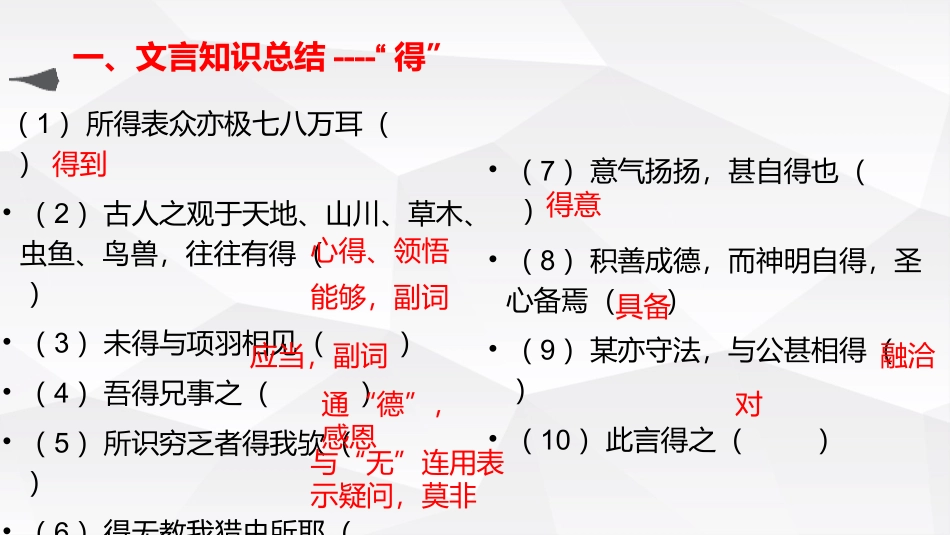

方山子传教学设计•教学目标:•1.积累文言知识•2.把握传主的事迹和品质,分析方山子的人物形象。•3.理解作者对方山子“异”的评价,把握苏轼的创作目的和情感。•教学重点:•1.把握方山子人物形象以及作者对其评价。一、文言知识总结----“得”(1)所得表众亦极七八万耳()•(2)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得()•(3)未得与项羽相见()•(4)吾得兄事之()•(5)所识穷乏者得我欤()•(6)得无教我猎虫所耶()•(7)意气扬扬,甚自得也()•(8)积善成德,而神明自得,圣心备焉()•(9)某亦守法,与公甚相得()•(10)此言得之()得到心得、领悟能够,副词应当,副词通“德”,感恩与“无”连用表示疑问,莫非得意具备融洽对1.作者笔下的方山子是一个什么样的“异”人?从哪些方面表现,请简要概括。二、人物形象鉴赏及评价四异:世有勋阀而山居隐逸三异:文武全才而终生不遇二异:环堵萧然而怡然自得一异:少年侠气而晚年避世异以对比手法,彰显其异方山子到底异在何处?(1)与常人不同的生活道路:少时——血气方刚一身侠气稍壮——折节读书终不遇晚——遁于光、黄间(2)生活态度的独特:庵居蔬食,弃车马、毁冠服,徒步往来,所著帽,方屋而高(3)待人接物的态度:不与世相闻。人莫识也。(4)大气洒脱的行为作风:少时使酒好剑,用财如粪土。世有勋阀,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,皆弃不取,独来穷山。2.才华背景兼具,为何方山子“终不遇”?结合文本,给出你的理由•1.折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。有志于用世,却不得赏识任用,仕进无门,退隐以明志。•2.用财如粪土,使酒好剑,慕朱家郭解为人---皆显示他是性情中人,豪杰情义让他不屈就•3.家世显赫、生活富足熏陶其睥睨天下、敢为道义舍弃名利的胸襟。3.得知作者被贬原因,方山子的反应是“俯而不答,仰而笑”,他跟苏轼有没有共同遭遇?如何理解这个细节的丰富涵意?•◆共同遭遇:欲驰骋当世,然终不遇。•◆涵意:这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉与蔑视,因为他是过来人,所以见怪不惊;又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情。由此看出苏轼写作本文仅仅是为了记方山子其人吗?还是另有深意?•一方面赞赏方山子淡泊自守的高洁品德。•另一方面“借他人之酒杯,浇胸中之块垒”,流露出同为“不遇”的感慨。•还折射出作者在被贬到黄州其间的真实心态。4.方山子的隐居与五柳先生的隐居有何相似之处?•先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾zēng不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。•赞曰:黔qián娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦chóu乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?•同:1.隐居生活贫苦却能安贫乐道,怡然自得。2.对现实官场黑暗的厌恶•异:1.五柳先生“不为五斗米折腰”而弃官隐居,是出于自尊;方山子是“终不遇”而隐,是有愤恨无奈。2.方山子本可以过富足的地主生活却选择“徒步往来山中,庵居蔬食”,但仍有奴婢伺候;五柳先生俸禄本低微,生活困窘5.方山子是不是真的成了隐士?•山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”•文章最后的异人的“阳狂”之行乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息心中的矛盾。思维发散•联系当今社会,寻找类似像方山子一样有豪侠热血,散钱财于社会公益的“隐士”?请用选取一两个事例,写200字左右的作文素材。•如:【中国梦·践行者】中国首位女空降兵马旭:一分一毫攒千万捐赠家乡•蜡炬成灰光愈灿——追记捐资1500万助学的清华大学教授赵家和