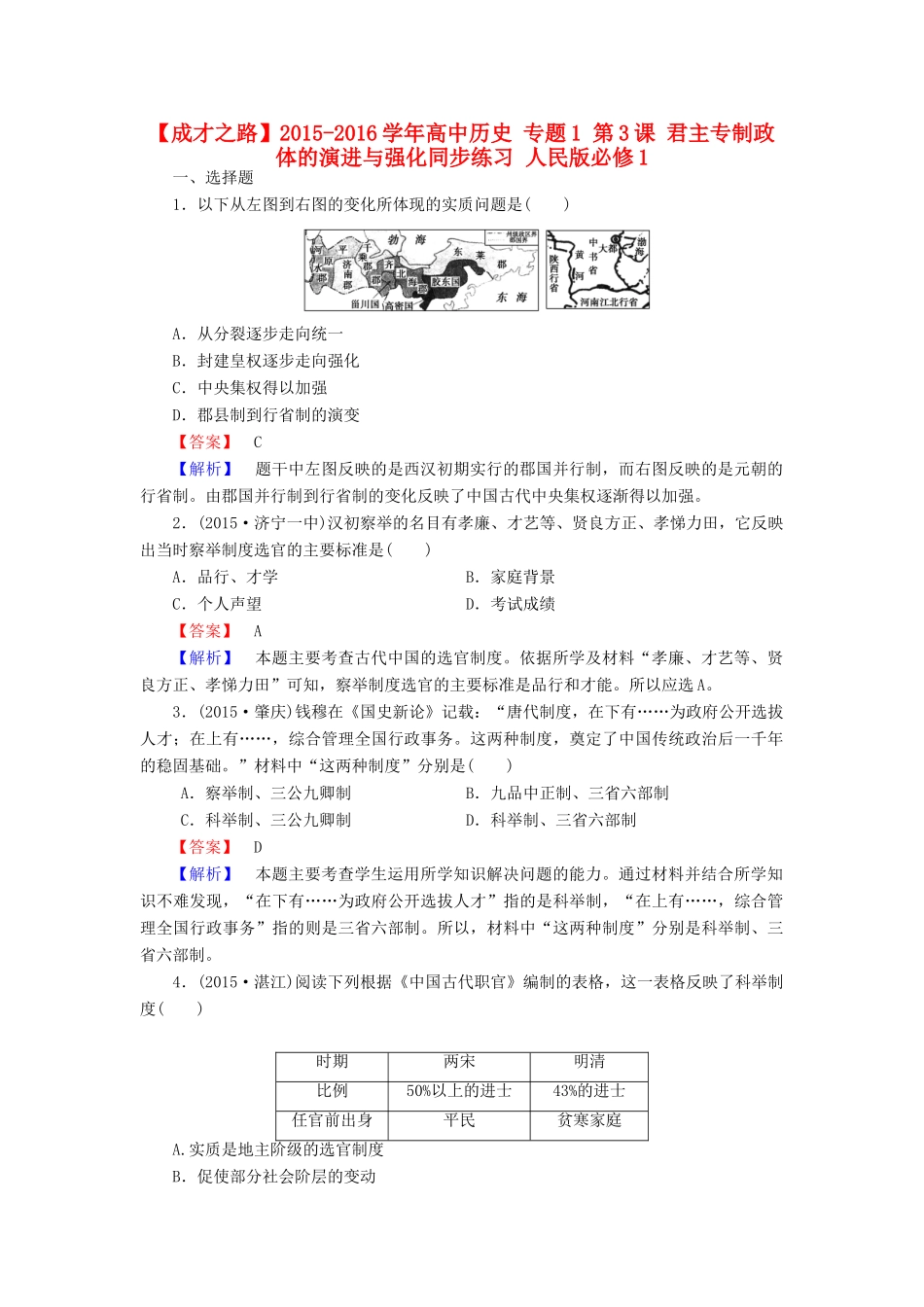

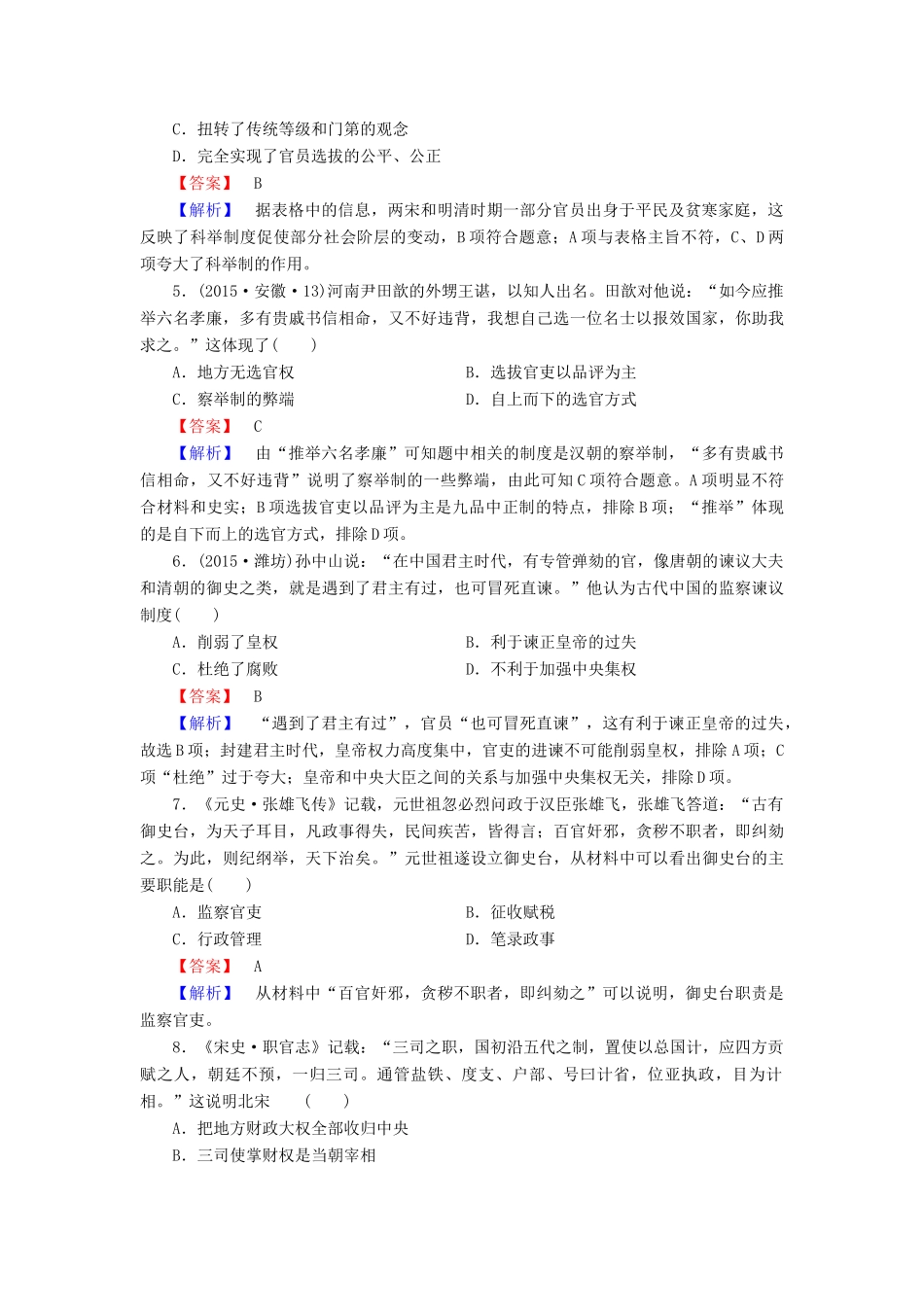

【成才之路】2015-2016学年高中历史专题1第3课君主专制政体的演进与强化同步练习人民版必修1一、选择题1.以下从左图到右图的变化所体现的实质问题是()A.从分裂逐步走向统一B.封建皇权逐步走向强化C.中央集权得以加强D.郡县制到行省制的演变【答案】C【解析】题干中左图反映的是西汉初期实行的郡国并行制,而右图反映的是元朝的行省制。由郡国并行制到行省制的变化反映了中国古代中央集权逐渐得以加强。2.(2015·济宁一中)汉初察举的名目有孝廉、才艺等、贤良方正、孝悌力田,它反映出当时察举制度选官的主要标准是()A.品行、才学B.家庭背景C.个人声望D.考试成绩【答案】A【解析】本题主要考查古代中国的选官制度。依据所学及材料“孝廉、才艺等、贤良方正、孝悌力田”可知,察举制度选官的主要标准是品行和才能。所以应选A。3.(2015·肇庆)钱穆在《国史新论》记载:“唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才;在上有……,综合管理全国行政事务。这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。”材料中“这两种制度”分别是()A.察举制、三公九卿制B.九品中正制、三省六部制C.科举制、三公九卿制D.科举制、三省六部制【答案】D【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。通过材料并结合所学知识不难发现,“在下有……为政府公开选拔人才”指的是科举制,“在上有……,综合管理全国行政事务”指的则是三省六部制。所以,材料中“这两种制度”分别是科举制、三省六部制。4.(2015·湛江)阅读下列根据《中国古代职官》编制的表格,这一表格反映了科举制度()时期两宋明清比例50%以上的进士43%的进士任官前出身平民贫寒家庭A.实质是地主阶级的选官制度B.促使部分社会阶层的变动C.扭转了传统等级和门第的观念D.完全实现了官员选拔的公平、公正【答案】B【解析】据表格中的信息,两宋和明清时期一部分官员出身于平民及贫寒家庭,这反映了科举制度促使部分社会阶层的变动,B项符合题意;A项与表格主旨不符,C、D两项夸大了科举制的作用。5.(2015·安徽·13)河南尹田歆的外甥王谌,以知人出名。田歆对他说:“如今应推举六名孝廉,多有贵戚书信相命,又不好违背,我想自己选一位名士以报效国家,你助我求之。”这体现了()A.地方无选官权B.选拔官吏以品评为主C.察举制的弊端D.自上而下的选官方式【答案】C【解析】由“推举六名孝廉”可知题中相关的制度是汉朝的察举制,“多有贵戚书信相命,又不好违背”说明了察举制的一些弊端,由此可知C项符合题意。A项明显不符合材料和史实;B项选拔官吏以品评为主是九品中正制的特点,排除B项;“推举”体现的是自下而上的选官方式,排除D项。6.(2015·潍坊)孙中山说:“在中国君主时代,有专管弹劾的官,像唐朝的谏议大夫和清朝的御史之类,就是遇到了君主有过,也可冒死直谏。”他认为古代中国的监察谏议制度()A.削弱了皇权B.利于谏正皇帝的过失C.杜绝了腐败D.不利于加强中央集权【答案】B【解析】“遇到了君主有过”,官员“也可冒死直谏”,这有利于谏正皇帝的过失,故选B项;封建君主时代,皇帝权力高度集中,官吏的进谏不可能削弱皇权,排除A项;C项“杜绝”过于夸大;皇帝和中央大臣之间的关系与加强中央集权无关,排除D项。7.《元史·张雄飞传》记载,元世祖忽必烈问政于汉臣张雄飞,张雄飞答道:“古有御史台,为天子耳目,凡政事得失,民间疾苦,皆得言;百官奸邪,贪秽不职者,即纠劾之。为此,则纪纲举,天下治矣。”元世祖遂设立御史台,从材料中可以看出御史台的主要职能是()A.监察官吏B.征收赋税C.行政管理D.笔录政事【答案】A【解析】从材料中“百官奸邪,贪秽不职者,即纠劾之”可以说明,御史台职责是监察官吏。8.《宋史·职官志》记载:“三司之职,国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之人,朝廷不预,一归三司。通管盐铁、度支、户部、号曰计省,位亚执政,目为计相。”这说明北宋()A.把地方财政大权全部收归中央B.三司使掌财权是当朝宰相C.分散中枢机构权力以加强皇权D.强化财政管理以增加政府财政收入【答案】C【解析】材料描述的是宋代为了削弱相权加强君权,...