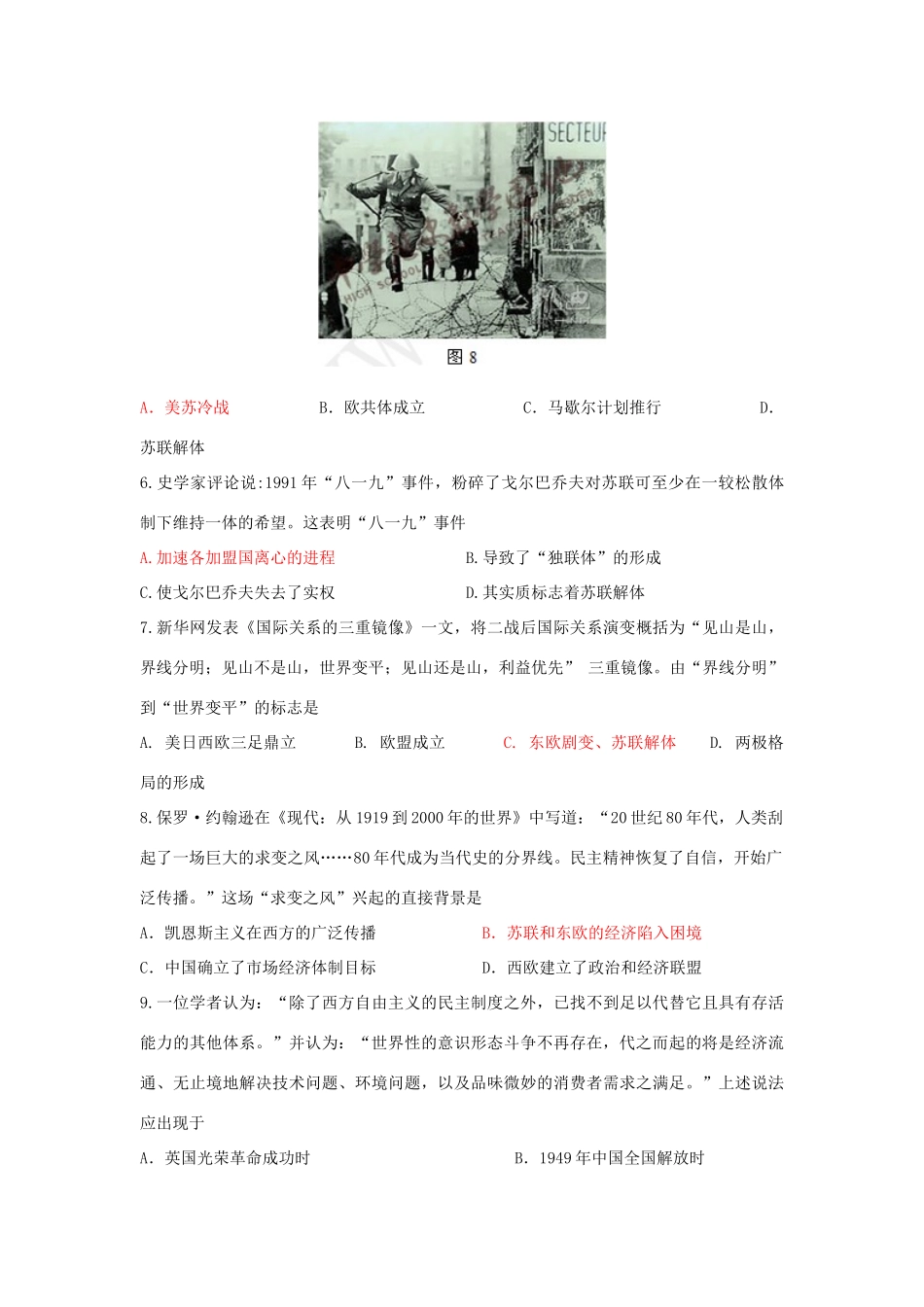

第27课综合探究:中国如何应对全球化的挑战1.如果以“两极格局的确立与解体”为题撰写专著,贯穿全书的主线应该是,美苏两国A.根本利益的趋同B.军事冲突的加剧C.国家实力的消长D.敌对意识的淡化2.某中学历史兴趣小组试图对“世界史·中国梦”这一主题进行探究,经过查阅资料、分析比较和讨论总结,大家认识到:“中国梦”的本质内涵是实现国家富强、民族复兴、人民幸福和社会和谐,它符合当今世界的时代主题,与人类的进步紧密相连。因此,“中国梦”①有别于近代主要西方国家的大国之梦②同冷战时期苏联的大国之梦基本一致③有助于推动世界格局多极化趋势发展④意味着中国对人类的贡献将越来越大A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④3.下图为波兰开放边境线时的情景,它反映的是A.冷战结束B.华约解体C.北约东扩D.欧盟扩大4.美国学者亨廷顿说:“美国是目前世界上唯一的超级大国,在解决重大国际问题时,如果没有其他大国合作,美国也孤掌难鸣。……大国在解决国际重大问题时所采取的联合行动如若得不到美国的支持,这种行动也是劳而无功的。”以上关于世界格局的表述可概括为A.单极加多极的世界格局B.诸强争霸的世界政治格局C.美国称霸世界的单极格局D.实力相当大国并存的多极格局5.图8是一张抓拍到的1961年某日在铁丝网网成的柏林墙即将封闭的一瞬间,一个参与围墙行动的东德士兵突然跃过铁丝网,投奔西德一方的照片,作为一手史料,可用于研究A.美苏冷战B.欧共体成立C.马歇尔计划推行D.苏联解体6.史学家评论说:1991年“八一九”事件,粉碎了戈尔巴乔夫对苏联可至少在一较松散体制下维持一体的希望。这表明“八一九”事件A.加速各加盟国离心的进程B.导致了“独联体”的形成C.使戈尔巴乔夫失去了实权D.其实质标志着苏联解体7.新华网发表《国际关系的三重镜像》一文,将二战后国际关系演变概括为“见山是山,界线分明;见山不是山,世界变平;见山还是山,利益优先”三重镜像。由“界线分明”到“世界变平”的标志是A.美日西欧三足鼎立B.欧盟成立C.东欧剧变、苏联解体D.两极格局的形成8.保罗·约翰逊在《现代:从1919到2000年的世界》中写道:“20世纪80年代,人类刮起了一场巨大的求变之风……80年代成为当代史的分界线。民主精神恢复了自信,开始广泛传播。”这场“求变之风”兴起的直接背景是A.凯恩斯主义在西方的广泛传播B.苏联和东欧的经济陷入困境C.中国确立了市场经济体制目标D.西欧建立了政治和经济联盟9.一位学者认为:“除了西方自由主义的民主制度之外,已找不到足以代替它且具有存活能力的其他体系。”并认为:“世界性的意识形态斗争不再存在,代之而起的将是经济流通、无止境地解决技术问题、环境问题,以及品味微妙的消费者需求之满足。”上述说法应出现于A.英国光荣革命成功时B.1949年中国全国解放时C.世界两极格局确立时D.东欧剧变及苏联解体时10.美国《新闻周刊》称,当今世界已经进入了后美国时代,美国之外的世界正在崛起。下列观点与之不相符的是A.欧盟成立后,综合实力不断增强B.中国崛起,已成为世界性大国C.俄罗斯走出低谷,仍在挑战美国的支配地位D.当今世界和平与动荡并存11.历届奥运会的主题口号往往能够折射出一个时代世界人民的共同期盼和心声。1992年在巴塞罗那举办了第二十五届奥运会。请根据当时的国际政治形势,推断这届奥运会主题口号是A.“欢迎回家”B.“永远的朋友”C.“点燃心中之火”D.“绿色奥运,人文奥运12.国际关系格局具有相对稳定性,但同时随着构成国际关系间重要国家力量对比的变化而变化。阅读材料,回答问题。(21分)材料一:1945年5月9日晚,莫斯科烟花盛放,人们纵情高歌,庆祝反法西斯战争的胜利,时任美国驻苏联使馆参赞乔治•凯南却发出了一段惊人的论调:“人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始。”(1)据材料一并结合所学知识,指出乔治•凯南发出上述论调的原因。(9分)材料二:20世纪50年代后,西欧各国惊人地东山再起,这一复兴同中国日益增长的实力和自信一起导致了一种全新的世界政治格局,这实质上意味着全球地方主义的恢复——至少从政治上来看是如此。(2)...