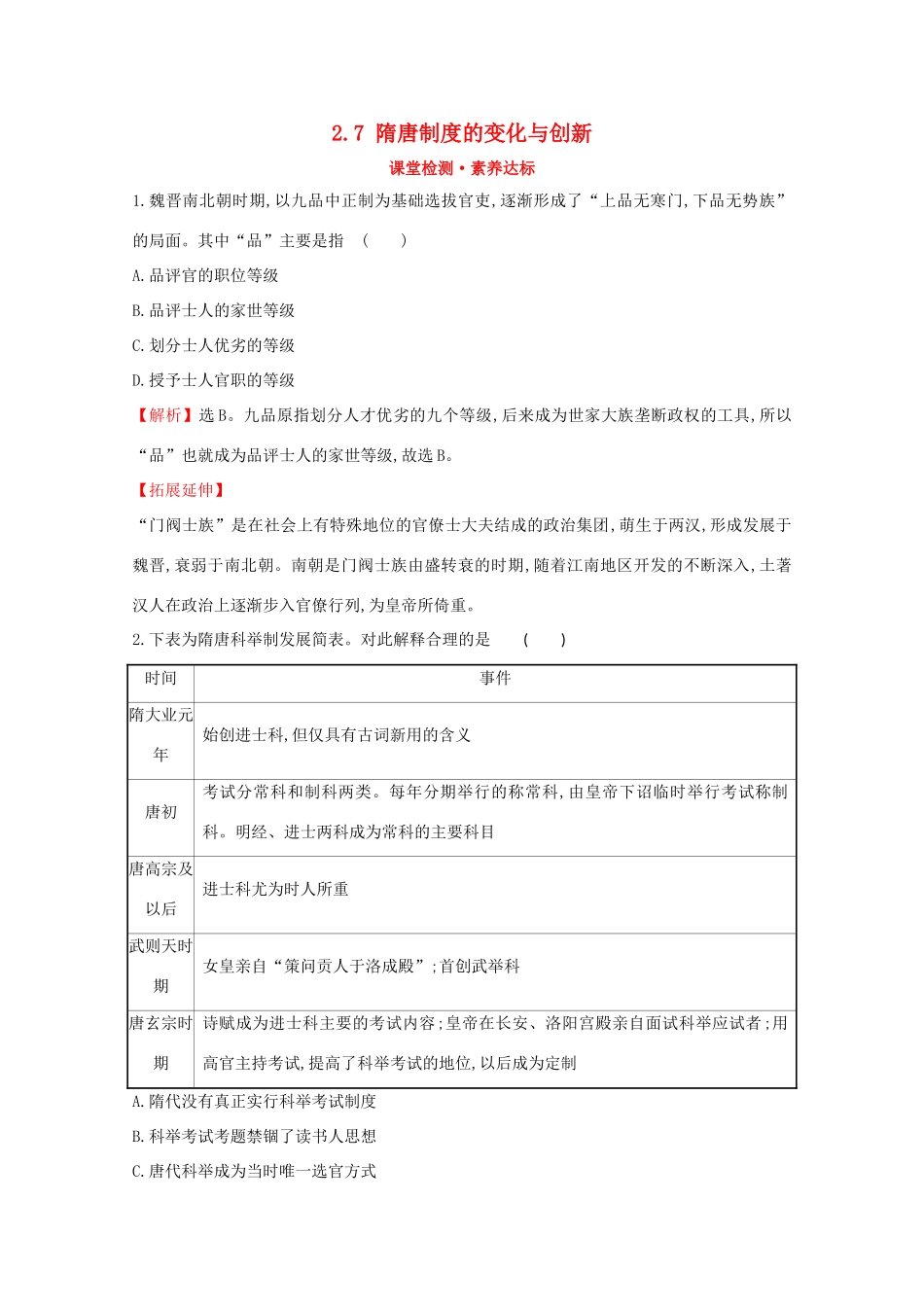

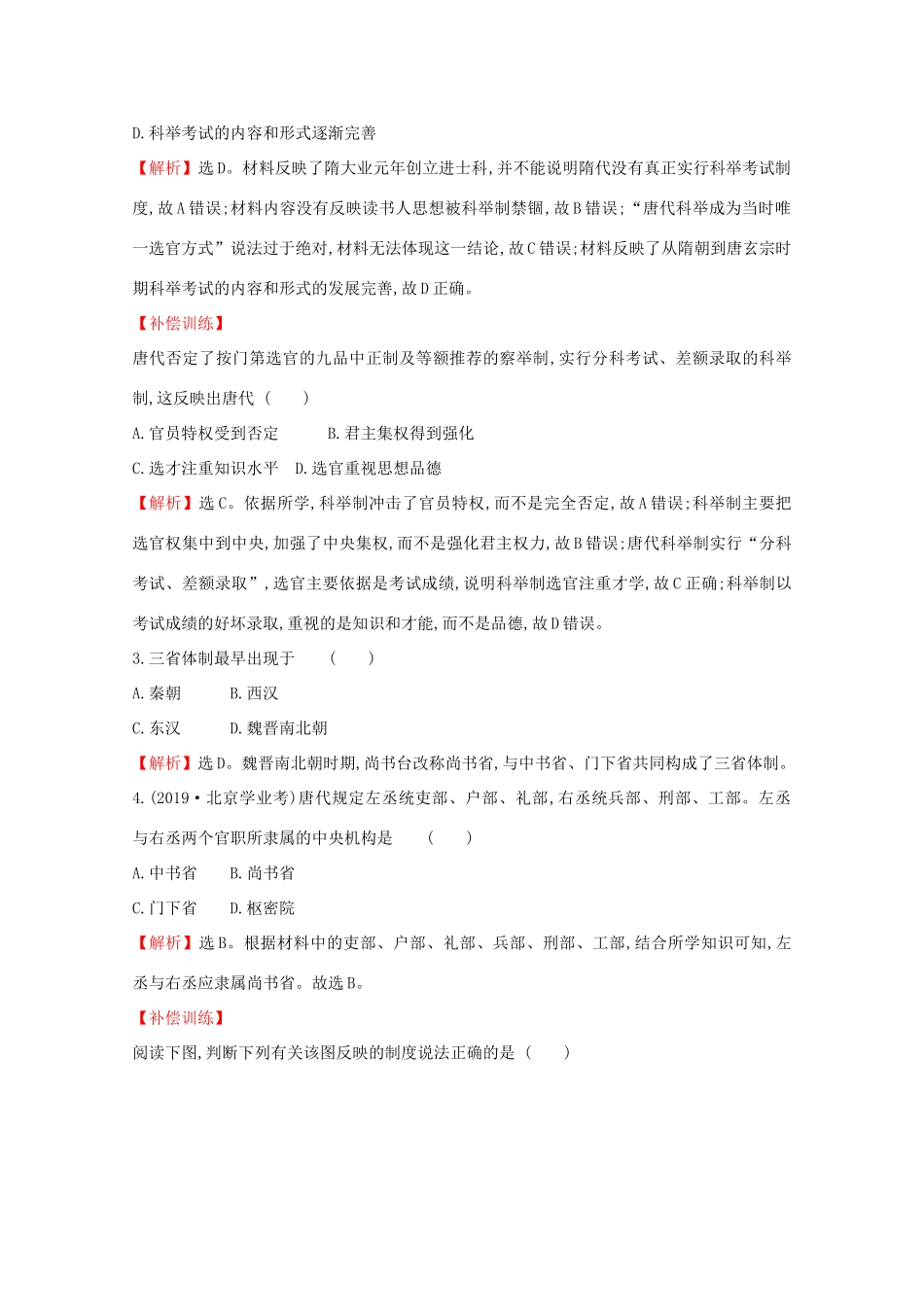

2.7隋唐制度的变化与创新课堂检测·素养达标1.魏晋南北朝时期,以九品中正制为基础选拔官吏,逐渐形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。其中“品”主要是指()A.品评官的职位等级B.品评士人的家世等级C.划分士人优劣的等级D.授予士人官职的等级【解析】选B。九品原指划分人才优劣的九个等级,后来成为世家大族垄断政权的工具,所以“品”也就成为品评士人的家世等级,故选B。【拓展延伸】“门阀士族”是在社会上有特殊地位的官僚士大夫结成的政治集团,萌生于两汉,形成发展于魏晋,衰弱于南北朝。南朝是门阀士族由盛转衰的时期,随着江南地区开发的不断深入,土著汉人在政治上逐渐步入官僚行列,为皇帝所倚重。2.下表为隋唐科举制发展简表。对此解释合理的是()时间事件隋大业元年始创进士科,但仅具有古词新用的含义唐初考试分常科和制科两类。每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行考试称制科。明经、进士两科成为常科的主要科目唐高宗及以后进士科尤为时人所重武则天时期女皇亲自“策问贡人于洛成殿”;首创武举科唐玄宗时期诗赋成为进士科主要的考试内容;皇帝在长安、洛阳宫殿亲自面试科举应试者;用高官主持考试,提高了科举考试的地位,以后成为定制A.隋代没有真正实行科举考试制度B.科举考试考题禁锢了读书人思想C.唐代科举成为当时唯一选官方式D.科举考试的内容和形式逐渐完善【解析】选D。材料反映了隋大业元年创立进士科,并不能说明隋代没有真正实行科举考试制度,故A错误;材料内容没有反映读书人思想被科举制禁锢,故B错误;“唐代科举成为当时唯一选官方式”说法过于绝对,材料无法体现这一结论,故C错误;材料反映了从隋朝到唐玄宗时期科举考试的内容和形式的发展完善,故D正确。【补偿训练】唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代()A.官员特权受到否定B.君主集权得到强化C.选才注重知识水平D.选官重视思想品德【解析】选C。依据所学,科举制冲击了官员特权,而不是完全否定,故A错误;科举制主要把选官权集中到中央,加强了中央集权,而不是强化君主权力,故B错误;唐代科举制实行“分科考试、差额录取”,选官主要依据是考试成绩,说明科举制选官注重才学,故C正确;科举制以考试成绩的好坏录取,重视的是知识和才能,而不是品德,故D错误。3.三省体制最早出现于()A.秦朝B.西汉C.东汉D.魏晋南北朝【解析】选D。魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省、门下省共同构成了三省体制。4.(2019·北京学业考)唐代规定左丞统吏部、户部、礼部,右丞统兵部、刑部、工部。左丞与右丞两个官职所隶属的中央机构是()A.中书省B.尚书省C.门下省D.枢密院【解析】选B。根据材料中的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,结合所学知识可知,左丞与右丞应隶属尚书省。故选B。【补偿训练】阅读下图,判断下列有关该图反映的制度说法正确的是()A.创立于三国两晋南北朝时期B.体现“分权与制衡原则”C.相权一定程度上制约了君权D.加强了中央集权【解析】选C。图示反映的是隋唐时期的三省六部制。从图示信息中书省起草政令后提交上奏,皇帝同意后交予门下省审议来看,相权在一定程度上制约了君权。故答案为C。魏晋南北朝时期形成三省体制,隋唐时期发展为三省六部制,排除A;三省六部制通过相权之间的牵制和监督,保证皇权的独尊,与西方近代“分权与制衡原则”不同,排除B;三省六部制加强君主专制,不是加强中央集权,排除D。5.有学者认为隋唐时“三省长官都是丞相,互不隶属,共同对皇帝负责,从而有效地牵制了丞相的权力”。材料反映了()A.集体决策机制形成B.三省之间相互牵制C.早期民主思想产生D.专制皇权有所削弱【解析】选B。根据材料“三省长官都是丞相,互不隶属,共同对皇帝负责,从而有效地牵制了丞相的权力”并结合所学知识可知隋唐时期的三省六部制三省之间互相牵制,中书省负责草拟皇帝的诏令,门下省负责审核政令,尚书省负责执行,共同对皇帝负责,从而削弱了相权,加强了君权。故选B。6.欧阳修评论唐朝赋税制度时说:租庸调之法,以人丁为本。自开元以后,天下户籍久不更造,丁中转死,田亩卖易,贫富升降不实,租庸调之法坏而两税行。该评论()A.指责租庸调导致社会贫富分化B.肯...