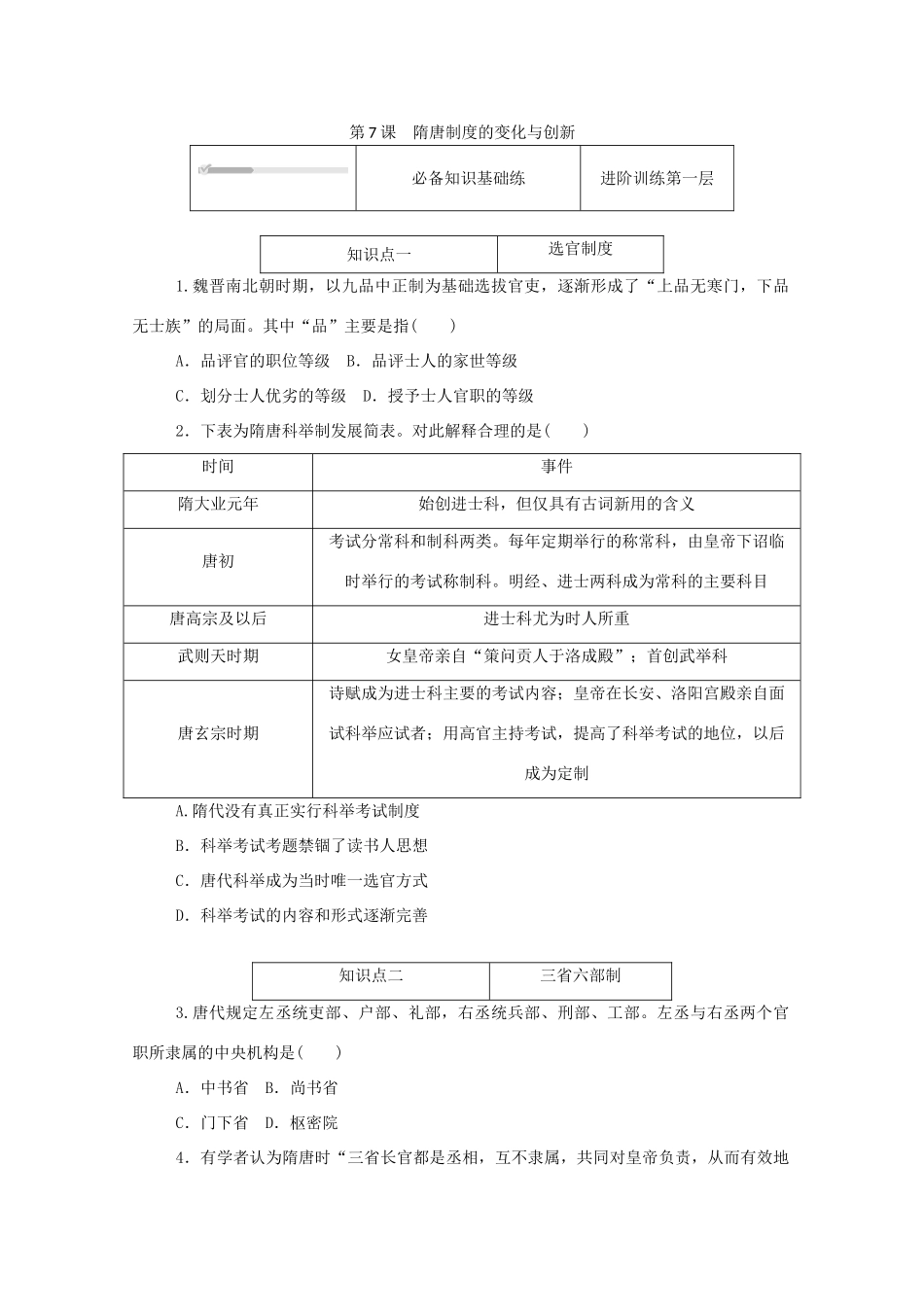

第7课隋唐制度的变化与创新必备知识基础练进阶训练第一层知识点一选官制度1.魏晋南北朝时期,以九品中正制为基础选拔官吏,逐渐形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。其中“品”主要是指()A.品评官的职位等级B.品评士人的家世等级C.划分士人优劣的等级D.授予士人官职的等级2.下表为隋唐科举制发展简表。对此解释合理的是()时间事件隋大业元年始创进士科,但仅具有古词新用的含义唐初考试分常科和制科两类。每年定期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。明经、进士两科成为常科的主要科目唐高宗及以后进士科尤为时人所重武则天时期女皇帝亲自“策问贡人于洛成殿”;首创武举科唐玄宗时期诗赋成为进士科主要的考试内容;皇帝在长安、洛阳宫殿亲自面试科举应试者;用高官主持考试,提高了科举考试的地位,以后成为定制A.隋代没有真正实行科举考试制度B.科举考试考题禁锢了读书人思想C.唐代科举成为当时唯一选官方式D.科举考试的内容和形式逐渐完善知识点二三省六部制3.唐代规定左丞统吏部、户部、礼部,右丞统兵部、刑部、工部。左丞与右丞两个官职所隶属的中央机构是()A.中书省B.尚书省C.门下省D.枢密院4.有学者认为隋唐时“三省长官都是丞相,互不隶属,共同对皇帝负责,从而有效地牵制了丞相的权力”。材料反映了()A.集体决策机制形成B.三省之间相互牵制C.早期民主思想产生D.专制皇权有所削弱知识点三赋税制度5.欧阳修评论唐朝赋税制度时说:租庸调之法,以人丁为本。自开元以后,天下户籍久不更造,丁中转死,田亩卖易,贫富升降不实,租庸调之法坏而两税行。该评论()A.指责租庸调导致社会贫富分化B.肯定了租庸调推行的积极作用C.认为两税法造成严重流民问题D.指出了两税法实施的主要原因6.唐玄宗天宝年间,租庸调为国家财政收入的主要来源,其收入占财政总收入的2/3多。代宗大历年间,国家财政收入的重点则开始转向田亩税。赋税征收重点转移是由于当时()A.小农经济的发展壮大B.国家实行“不抑兼并”的土地政策C.商品经济的日益发展D.国家无法直接控制土地和人民关键能力综合练进阶训练第二层1.《晋书》记载:“魏氏承颠覆之运,起丧乱之后,人士流移,考详无地,故立九品之制,粗且为一时选用之本耳。其始造也,乡邑清议。不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。”这说明曹魏时期的九品中正制()A.以门第族望为选官标准B.恢复了汉朝的察举制度C.引发了乡民议政的热潮D.适应了当时局势的需要2.从整个科举考试史的角度看,唐代的科举制尚处于早期探索阶段。多数的录取并不完全倚重考卷,还要看平时的文字高下,考生的声名、影响、家世、地位等等;有时甚至完全不看考卷,未曾开考,名次已定。据此可知唐代的科举制度()A.考生的名望决定结果B.继承了前代的遗风C.主要受制于士族门阀D.未得到平民的认可3.唐代的科举考试并不实行考卷的封弥、誊录和考官的锁宿隔离制度。当时存在所谓的“行卷”现象,就是士子把自己的文章送给当时那些比较重要的官员,希望赢得他们的赏识,以求推荐。这反映出唐代科举制()A.是荐举制的新形式B.存在吏治腐败诱因C.选举权旁落到地方D.运行程序混乱不堪4.唐代初期“门第”等级与魏晋时期有了很大的差别。自唐太宗在修《氏族谱》时规定“不须论数世之前,止取今日官爵高下作等级”后,“门第”等级逐渐以官品高下取代了士庶之分。这一变化()A.反映了封建等级观念的淡化B.进一步削弱了门阀士族势力C.为庶民参与政治提供了机会D.客观上促进了科举制的确立5.唐初,中书省起草的有关征兵的敕书经唐太宗签署下发到门下省,门下省官员提出异议,该敕书终没有施行。此后门下省逐渐具有封还敕书的权力。尚书省承接地方政府上报的事务也须通过门下省审读同意,最后报皇帝签字认可。上述现象主要说明了()A.唐初皇权与相权形成权力制衡B.尚书省起到沟通中央和地方的作用C.中书省是唐代的最高决策机构D.门下省具有使决策合理化的功能6.唐朝规定每丁每年要服徭役20天,如不能服役,则按日计算,每天交绢3尺或布3.75尺,代替徭役,这叫输庸代役。输庸代役()A.使农民负担暴增B.有利于保证农...