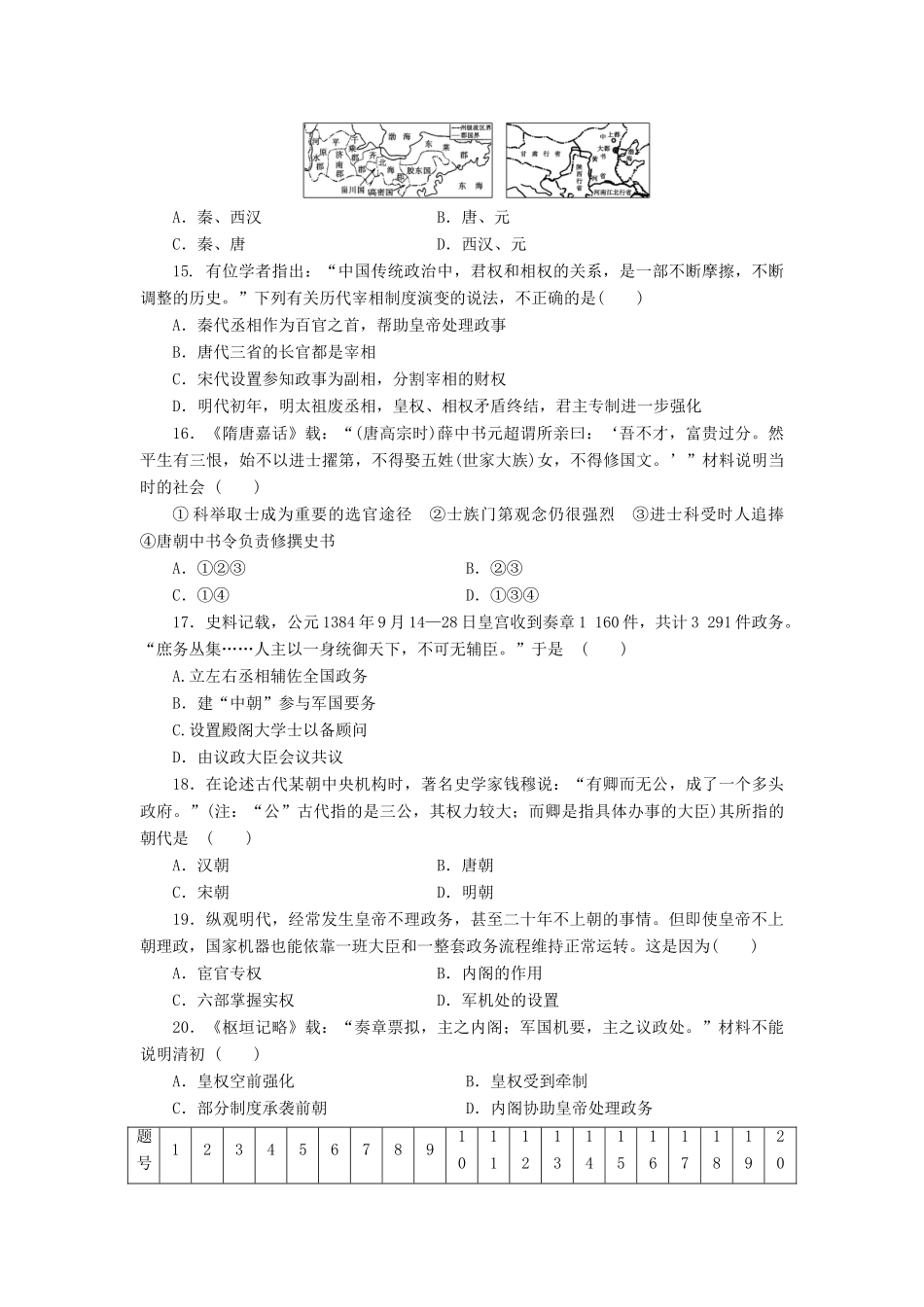

高中同步测试卷(二)第一单元中国古代的中央集权制度(B卷)(时间:90分钟,满分:100分)一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共计60分)1.在商代,巫总管一切“神事”,所有的“民事”又都要涂上“神事”的色彩。这表明()A.政权与神权结合紧密B.权力尚未高度集中C.民本色彩较为浓厚D.宗法制度雏形初具2.下表是周王室分封情况一览表,对该表解读不正确的是()国名对象地理位置国名对象地理位置晋王室子弟今山西齐功臣今山东北部卫王室子弟今河南北部宋商朝后商今河南南部鲁王室子弟今山东南部燕王室子弟今北京一带注:沿黄河流域的山西、山东是当时的主要农业区A.周王室同姓分封占主导地位B.家天下制度由此开始C.周王室的同姓亲族封地富庶D.分封对象具有多样性3.有学者认为:西周国家更像一个家族的扩大,贵族们通过对家族的认同形成对周朝国家的认同。这种认同的基础是()A.分封制B.宗法制C.礼乐制D.皇权专制4.明《帝京景物略》载:“三月清明日,男女扫墓……粲粲然满道也。拜者、酹者、哭者、为墓除草添土者,焚楮(chǔ)锭次,以纸钱置坟头。”该材料中的习俗()A.起源于明朝中期B.仅流传于中国北方C.受外来文化影响D.受宗法制的影响5.西周末年,幽王宠爱妃子褒姒,废掉申后及太子,以褒姒为后。申后之父申侯联络犬戎举兵,杀了幽王。申侯起兵的理由应该是()A.君君臣臣父父子子B.得民心者得天下C.嫡庶有别长幼有序D.顺乎天而应乎人6.《礼记·曲礼》云:“夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”又云:“君臣、上下、父子、兄弟,非礼不定。”这表明“礼”的核心作用是()A.明辨血缘亲疏关系B.规范社会秩序C.区分尊卑等级关系D.维系统治秩序7.鲁桓公共有四子,嫡长子姬同后继位为鲁庄公;庶子有庆父、叔牙、季友三人。鲁庄公死后,三个庶子联手控制朝政,被称作“鲁三桓”。材料说明这一时期()A.嫡长子继承制名存实亡B.宗法制受到严重挑战C.世卿世禄制度始终盛行D.庶子辅助嫡长子管理朝政8.叶文宪先生认为“中国历史没有上帝(西方意义上的),只有皇帝”,对此理解最恰当的是()A.中西方古代政治体制不同B.中西方古代政治相互交流甚少C.中国古代政治与神权无关D.中国古代政治核心是君权至上9.翻阅古文献中有关以下两幅图片上官职的记载,你从中能够看到的句子是()A.图一:“御史大夫,秦官,银印青绶,掌武事。”B.图一:“丞相,秦官,金印紫绶,为百官之长。”C.图二:“太尉,秦官,金印紫绶,掌武事。”D.图二:“太尉,秦官,银印青绶,掌副丞相。”10.从西周至秦朝政治制度的演变来看,下列说法正确的是()A.分封现象至此不复出现B.专制主义中央集权制度达到顶峰C.地方对中央的威胁已经消除D.官僚政治逐渐取代贵族政治11.李清川等在《汉武帝朝丞相群体研究》一文中指出:“武帝(指汉武帝)朝的丞相群体不同于高祖时的功臣丞相又不类于昭宣后的学术丞相,武帝朝丞相是汉代丞相的转折。”这里的“转折”是指()A.设立刺史监督丞相和地方官B.设立“中朝”“外朝”制度C.设立三公九卿制度限制丞相D.把学术丞相转变为武官丞相12.《汉书》记载,汉武帝通过“诸侯王得分户邑,以封子弟”的政策,使得“郡”“国”基本结束,从而()A.稳定西周政治秩序B.削弱周天子权威C.巩固了大一统政体D.扩大诸侯王权力13.白居易在《郑覃可给事中制》中云:“给事中之职,凡制敕有不便于时者,得封奏之;刑狱有未合于理者,得驳正之;天下冤滞无告者,得与御史纠理之;有司选补不当者,得与侍中裁退之。率是而行,号为称职。固不专于掌侍奉、赞诏令而已。”其论述的部门是()A.中书省B.门下省C.尚书省D.六部14.与下面两幅地图相对应的我国古代地方行政管理制度的朝代是()A.秦、西汉B.唐、元C.秦、唐D.西汉、元15.有位学者指出:“中国传统政治中,君权和相权的关系,是一部不断摩擦,不断调整的历史。”下列有关历代宰相制度演变的说法,不正确的是()A.秦代丞相作为百官之首,帮助皇帝处理政事B.唐代三省的长官都是宰相C.宋代设置参知政事为副相,分割宰相的财权D.明代初年,明太祖废丞相,皇权、相权矛盾终结,君主专...