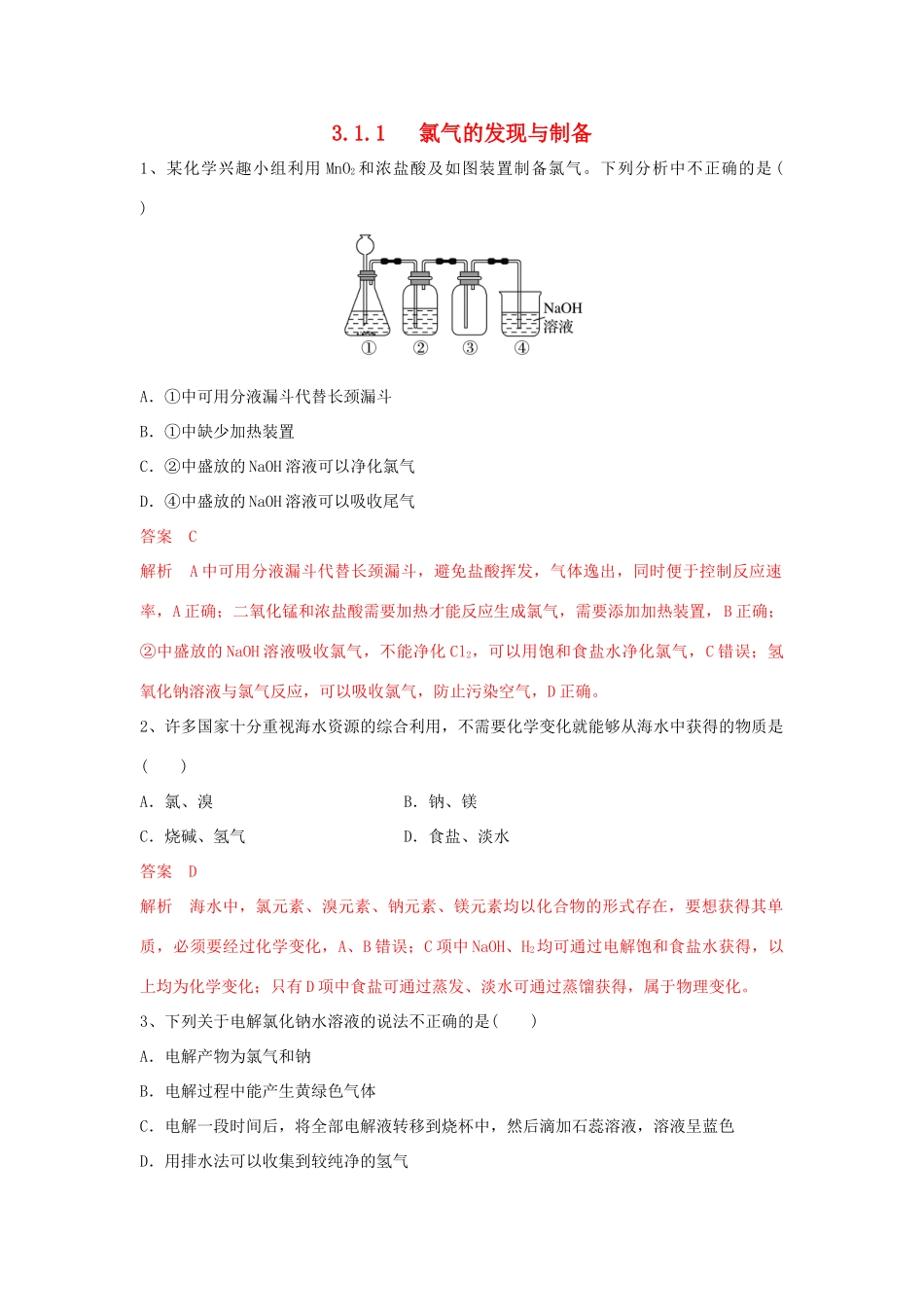

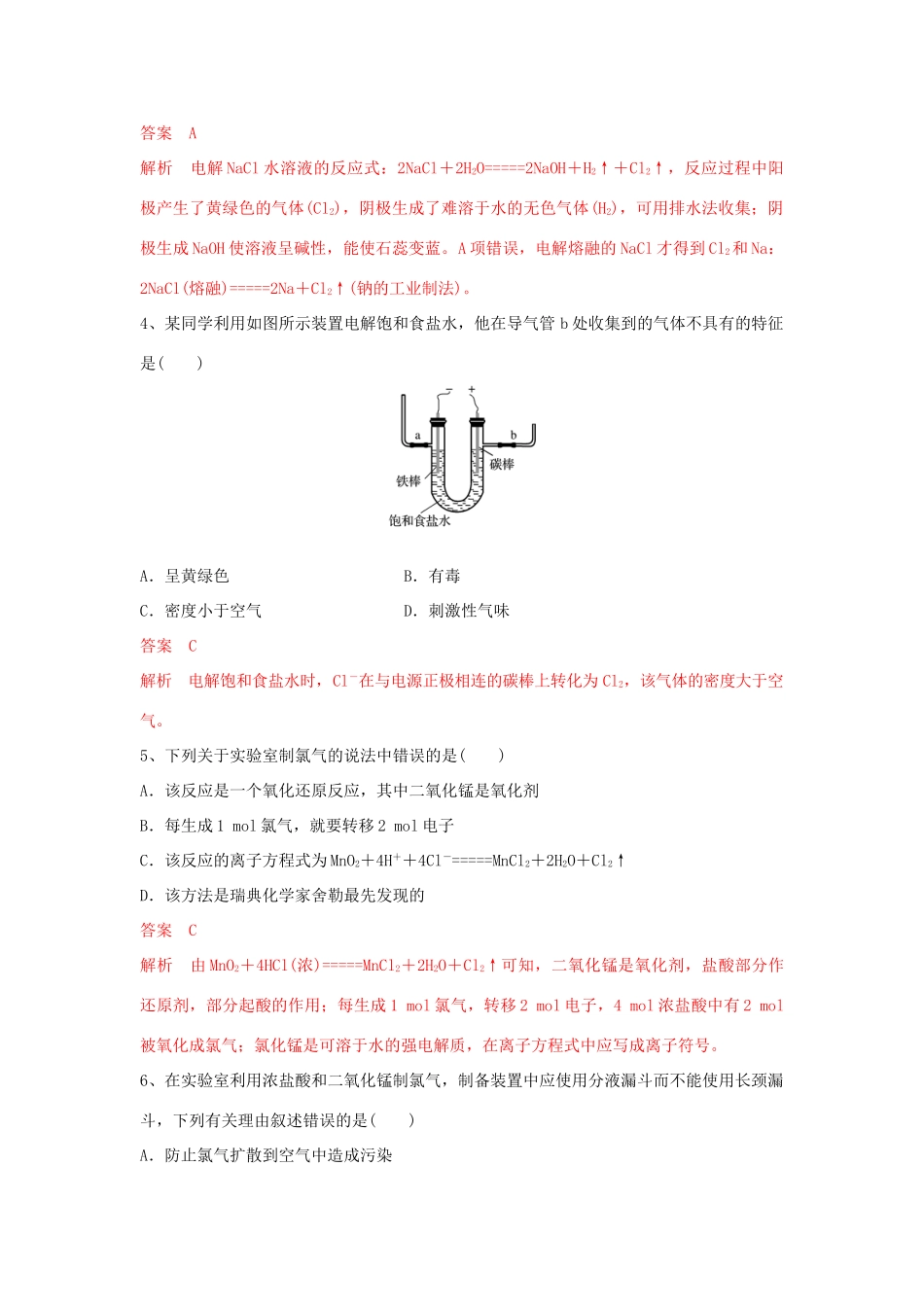

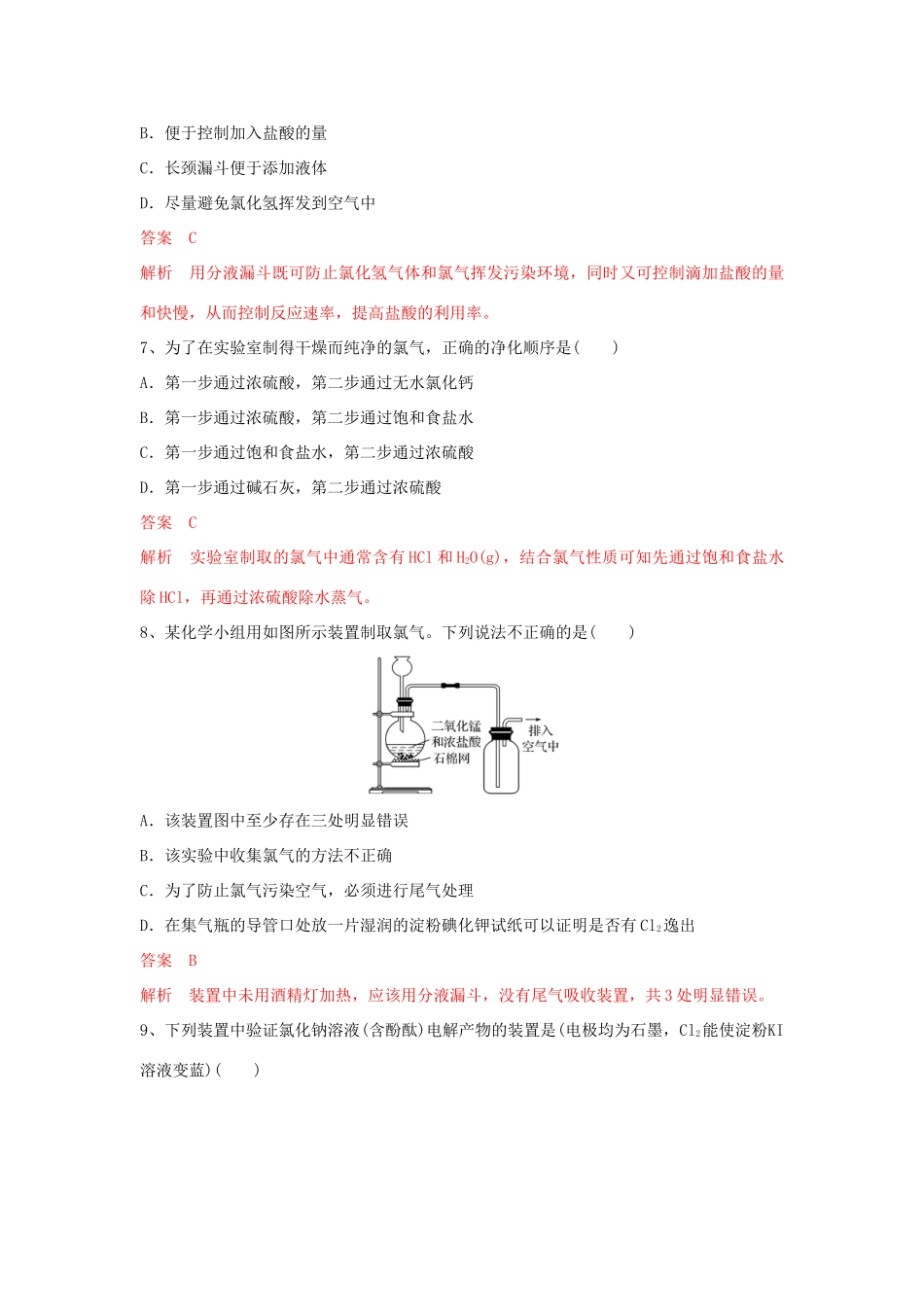

3.1.1氯气的发现与制备1、某化学兴趣小组利用MnO2和浓盐酸及如图装置制备氯气。下列分析中不正确的是()A.①中可用分液漏斗代替长颈漏斗B.①中缺少加热装置C.②中盛放的NaOH溶液可以净化氯气D.④中盛放的NaOH溶液可以吸收尾气答案C解析A中可用分液漏斗代替长颈漏斗,避免盐酸挥发,气体逸出,同时便于控制反应速率,A正确;二氧化锰和浓盐酸需要加热才能反应生成氯气,需要添加加热装置,B正确;②中盛放的NaOH溶液吸收氯气,不能净化Cl2,可以用饱和食盐水净化氯气,C错误;氢氧化钠溶液与氯气反应,可以吸收氯气,防止污染空气,D正确。2、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是()A.氯、溴B.钠、镁C.烧碱、氢气D.食盐、淡水答案D解析海水中,氯元素、溴元素、钠元素、镁元素均以化合物的形式存在,要想获得其单质,必须要经过化学变化,A、B错误;C项中NaOH、H2均可通过电解饱和食盐水获得,以上均为化学变化;只有D项中食盐可通过蒸发、淡水可通过蒸馏获得,属于物理变化。3、下列关于电解氯化钠水溶液的说法不正确的是()A.电解产物为氯气和钠B.电解过程中能产生黄绿色气体C.电解一段时间后,将全部电解液转移到烧杯中,然后滴加石蕊溶液,溶液呈蓝色D.用排水法可以收集到较纯净的氢气答案A解析电解NaCl水溶液的反应式:2NaCl+2H2O=====2NaOH+H2↑+Cl2↑,反应过程中阳极产生了黄绿色的气体(Cl2),阴极生成了难溶于水的无色气体(H2),可用排水法收集;阴极生成NaOH使溶液呈碱性,能使石蕊变蓝。A项错误,电解熔融的NaCl才得到Cl2和Na:2NaCl(熔融)=====2Na+Cl2↑(钠的工业制法)。4、某同学利用如图所示装置电解饱和食盐水,他在导气管b处收集到的气体不具有的特征是()A.呈黄绿色B.有毒C.密度小于空气D.刺激性气味答案C解析电解饱和食盐水时,Cl-在与电源正极相连的碳棒上转化为Cl2,该气体的密度大于空气。5、下列关于实验室制氯气的说法中错误的是()A.该反应是一个氧化还原反应,其中二氧化锰是氧化剂B.每生成1mol氯气,就要转移2mol电子C.该反应的离子方程式为MnO2+4H++4Cl-=====MnCl2+2H2O+Cl2↑D.该方法是瑞典化学家舍勒最先发现的答案C解析由MnO2+4HCl(浓)=====MnCl2+2H2O+Cl2↑可知,二氧化锰是氧化剂,盐酸部分作还原剂,部分起酸的作用;每生成1mol氯气,转移2mol电子,4mol浓盐酸中有2mol被氧化成氯气;氯化锰是可溶于水的强电解质,在离子方程式中应写成离子符号。6、在实验室利用浓盐酸和二氧化锰制氯气,制备装置中应使用分液漏斗而不能使用长颈漏斗,下列有关理由叙述错误的是()A.防止氯气扩散到空气中造成污染B.便于控制加入盐酸的量C.长颈漏斗便于添加液体D.尽量避免氯化氢挥发到空气中答案C解析用分液漏斗既可防止氯化氢气体和氯气挥发污染环境,同时又可控制滴加盐酸的量和快慢,从而控制反应速率,提高盐酸的利用率。7、为了在实验室制得干燥而纯净的氯气,正确的净化顺序是()A.第一步通过浓硫酸,第二步通过无水氯化钙B.第一步通过浓硫酸,第二步通过饱和食盐水C.第一步通过饱和食盐水,第二步通过浓硫酸D.第一步通过碱石灰,第二步通过浓硫酸答案C解析实验室制取的氯气中通常含有HCl和H2O(g),结合氯气性质可知先通过饱和食盐水除HCl,再通过浓硫酸除水蒸气。8、某化学小组用如图所示装置制取氯气。下列说法不正确的是()A.该装置图中至少存在三处明显错误B.该实验中收集氯气的方法不正确C.为了防止氯气污染空气,必须进行尾气处理D.在集气瓶的导管口处放一片湿润的淀粉碘化钾试纸可以证明是否有Cl2逸出答案B解析装置中未用酒精灯加热,应该用分液漏斗,没有尾气吸收装置,共3处明显错误。9、下列装置中验证氯化钠溶液(含酚酞)电解产物的装置是(电极均为石墨,Cl2能使淀粉KI溶液变蓝)()答案D解析向下排空气法收集的是氢气,故电源的左端是负极,右端是正极,A、C错误;淀粉碘化钾溶液变蓝可证明有氯气产生,氢氧化钠溶液不能验证Cl2的产生,B项错误,D项正确。10、在实验室中用浓盐酸与MnO2共热制取Cl2并进行相关实验。下列收集Cl2的正确装置是()答案C解析集气瓶中使...