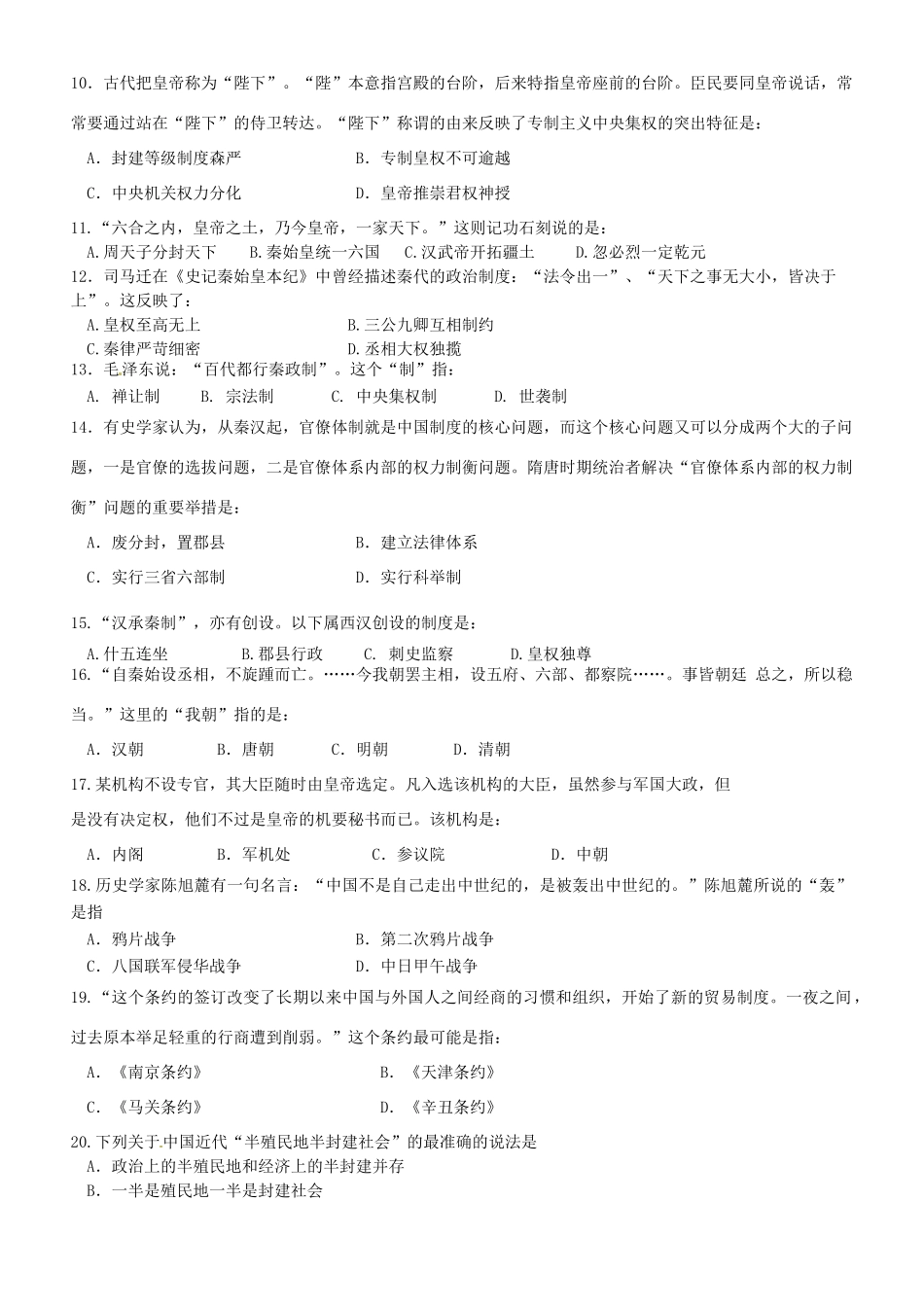

浙江省平阳县第三中学高一历史测试题(9.22-9.28)一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。1.中国有句古语:叶落归根,认祖归宗。中国人的这种文化情结源于:A.分封制B.禅让制C.宗法制D.王位世袭制2.在《红楼梦》第九十回中,贾母说:“自然先给宝玉娶了亲,然后给林丫头说人家。再没有先是外人,后是自己人的……”。这反映出贾母:A.具有男尊女卑的思想B.固守传统的家庭等级观念C.具有浓厚的宗法观念D.遵循长幼有序的婚姻礼俗3.下图是明清古建筑中的一幅牌匾,与它有关联的中国古代政治制度是:A.分封制B.宗法制C.三省六部制D.内阁制4.浙江省浦江县的“郑氏义门”,自南宋开始同居共食,鼎盛时三千多人同吃一锅饭。其孝义家风多次受到朝廷旌表,明太祖朱元璋亲赐“江南第一家”。出现这一现象的根源是:A.郡县制B.分封制C.君主专制D.宗法制5.据记载:西周“封建亲戚,以蕃屏周”,这里的“封建”的含义是:A.奴隶社会瓦解B.封建制度C.封建生产关系产生D.分封诸侯国6.《史记·楚世家》记载了楚庄王向周定王“问鼎大小轻重”一事,这说明了:A.楚王关注青铜器的铸造B.楚王想代替周王号令天下C.楚王欲与周王平分天下D.楚王想要兼并其他诸侯国7.下图是有关省份的汽车号牌图片,这些省份的简称源自西周分封制的是:8.“齐人”、“鲁人”、“楚人”这种表述,逐渐让位于以行政区划为籍贯的表述,造成这一变化的制度因素是:A.分封制B.宗法制C.郡县制D.三省六部9.“九鼎既成,迁于三国。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。”其中所说的“九鼎”之所以被广泛重视并在夏商周流传,主要因为它是A.反映民心民意的凭据B.国王祭祀的重要礼器C.青铜工艺水平高的标志D.王朝统治权力的象征10.古代把皇帝称为“陛下”。“陛”本意指宫殿的台阶,后来特指皇帝座前的台阶。臣民要同皇帝说话,常常要通过站在“陛下”的侍卫转达。“陛下”称谓的由来反映了专制主义中央集权的突出特征是:A.封建等级制度森严B.专制皇权不可逾越C.中央机关权力分化D.皇帝推崇君权神授11.“六合之内,皇帝之土,乃今皇帝,一家天下。”这则记功石刻说的是:A.周天子分封天下B.秦始皇统一六国C.汉武帝开拓疆土D.忽必烈一定乾元12.司马迁在《史记秦始皇本纪》中曾经描述秦代的政治制度:“法令出一”、“天下之事无大小,皆决于上”。这反映了:A.皇权至高无上B.三公九卿互相制约C.秦律严苛细密D.丞相大权独揽13.毛泽东说:“百代都行秦政制”。这个“制”指:A.禅让制B.宗法制C.中央集权制D.世袭制14.有史学家认为,从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决“官僚体系内部的权力制衡”问题的重要举措是:A.废分封,置郡县B.建立法律体系C.实行三省六部制D.实行科举制15.“汉承秦制”,亦有创设。以下属西汉创设的制度是:A.什五连坐B.郡县行政C.刺史监察D.皇权独尊16.“自秦始设丞相,不旋踵而亡。……今我朝罢主相,设五府、六部、都察院……。事皆朝廷总之,所以稳当。”这里的“我朝”指的是:A.汉朝B.唐朝C.明朝D.清朝17.某机构不设专官,其大臣随时由皇帝选定。凡入选该机构的大臣,虽然参与军国大政,但是没有决定权,他们不过是皇帝的机要秘书而已。该机构是:A.内阁B.军机处C.参议院D.中朝18.历史学家陈旭麓有一句名言:“中国不是自己走出中世纪的,是被轰出中世纪的。”陈旭麓所说的“轰”是指A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.八国联军侵华战争D.中日甲午战争19.“这个条约的签订改变了长期以来中国与外国人之间经商的习惯和组织,开始了新的贸易制度。一夜之间,过去原本举足轻重的行商遭到削弱。”这个条约最可能是指:A.《南京条约》B.《天津条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》20.下列关于中国近代“半殖民地半封建社会”的最准确的说法是A.政治上的半殖民地和经济上的半封建并存B.一半是殖民地一半是封建社会C.外国势力深入,国家主权丧失D.我国丧失部...