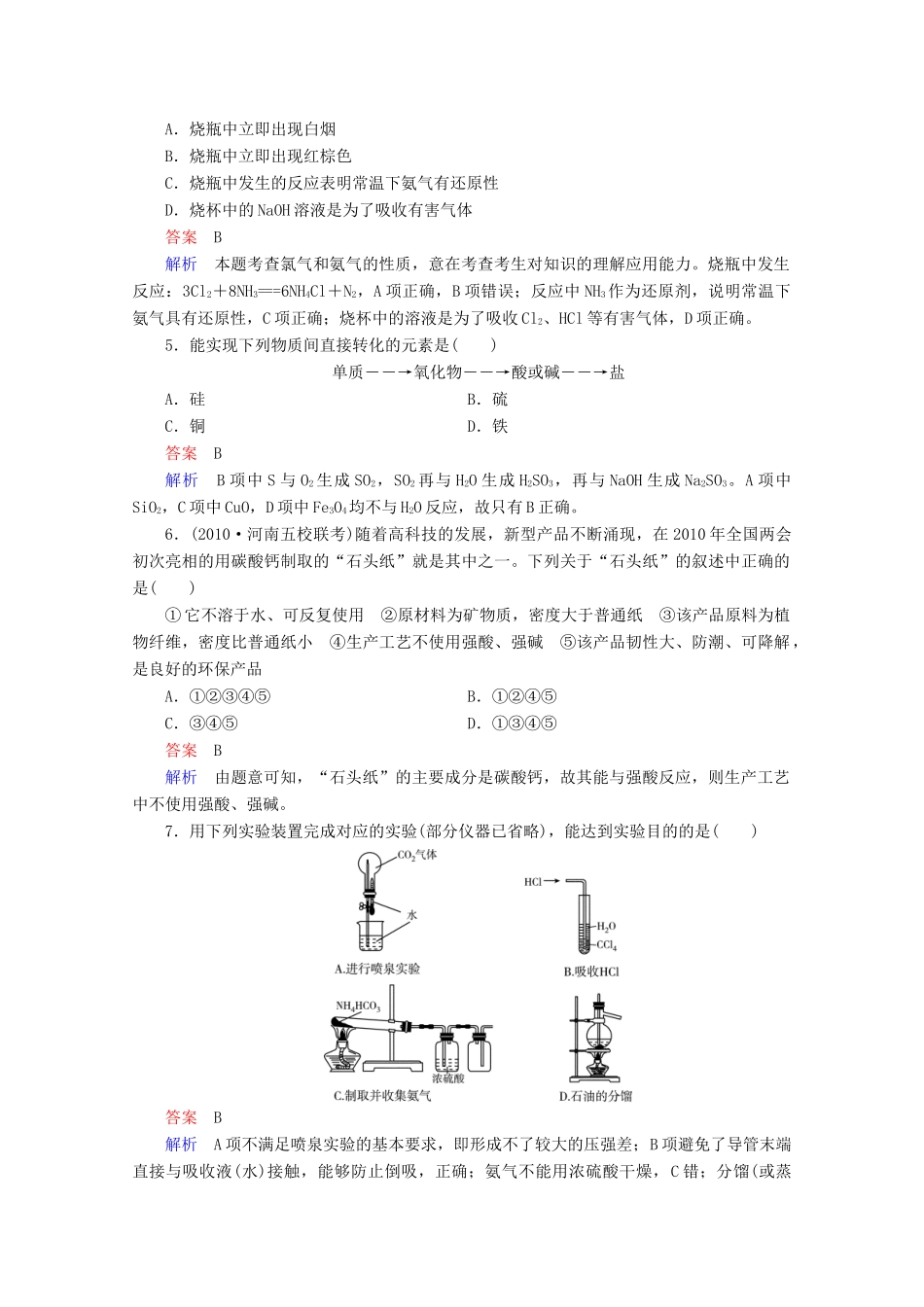

第四章单元能力测试一、选择题(本题共16小题,每题3分,共48分)1.生活中难免会遇到一些突发事件,我们要善于利用学过的知识,采取科学、有效的方法保护自己。如果发生了氯气泄漏,以下自救方法得当的是()A.只要在室内放一盆水B.向地势低的地方撤离C.观察风向,顺风撤离D.用湿毛巾或蘸有石灰水的毛巾捂住口鼻撤离答案D解析氯气与水反应,其速度慢且反应不充分,故A项错;氯气的密度大于空气,故应向地势高的地方、逆风跑,才可以在氯气之上,B、C项均错。D项,石灰水即为Ca(OH)2可以吸收氯气,正确。2.(2010·全国冲刺卷)进行化学实验,观察实验现象,通过分析推理得出正确的结论是化学学习的方法之一。对下列实验事实的解释正确的是()A.浓硝酸在光照条件下变黄,说明浓硝酸不稳定,分解生成的有色产物能溶于浓硝酸B.在KI淀粉溶液中通入氯气,溶液变蓝,说明氯气能与淀粉发生显色反应C.在某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,说明含SO42-D.将铜片放入浓硫酸中,无明显现象,说明铜在冷的浓硫酸中发生钝化答案A解析浓HNO3光照产生NO2,故A正确,碘能使淀粉溶液变蓝,是碘特性,故B错;溶液中可能含有SO32-或Ag+等,故C错;常温下,铜与浓H2SO4不反应,不发生钝化,D错。3.(2010·全国理综Ⅰ)下列叙述正确的是()A.Li在氧气中燃烧主要生成Li2O2B.将SO2通入BaCl2溶液可生成BaSO3沉淀C.将CO2通入次氯酸钙溶液可生成次氯酸D.将NH3通入热的CuSO4溶液中能使Cu2+还原成Cu答案C解析Li在氧气中燃烧只生成Li2O,A错误;SO2与BaCl2不反应,B错误;碳酸的酸性大于次氯酸,C正确;NH3通入CuSO4溶液中不会发生氧化还原反应,而是生成Cu(OH)2沉淀,D错误。4.(2010·上海卷)右图是模拟氯碱工业生产中检查氯气是否泄漏的装置,下列有关说法错误的是()A.烧瓶中立即出现白烟B.烧瓶中立即出现红棕色C.烧瓶中发生的反应表明常温下氨气有还原性D.烧杯中的NaOH溶液是为了吸收有害气体答案B解析本题考查氯气和氨气的性质,意在考查考生对知识的理解应用能力。烧瓶中发生反应:3Cl2+8NH3===6NH4Cl+N2,A项正确,B项错误;反应中NH3作为还原剂,说明常温下氨气具有还原性,C项正确;烧杯中的溶液是为了吸收Cl2、HCl等有害气体,D项正确。5.能实现下列物质间直接转化的元素是()单质――→氧化物――→酸或碱――→盐A.硅B.硫C.铜D.铁答案B解析B项中S与O2生成SO2,SO2再与H2O生成H2SO3,再与NaOH生成Na2SO3。A项中SiO2,C项中CuO,D项中Fe3O4均不与H2O反应,故只有B正确。6.(2010·河南五校联考)随着高科技的发展,新型产品不断涌现,在2010年全国两会初次亮相的用碳酸钙制取的“石头纸”就是其中之一。下列关于“石头纸”的叙述中正确的是()①它不溶于水、可反复使用②原材料为矿物质,密度大于普通纸③该产品原料为植物纤维,密度比普通纸小④生产工艺不使用强酸、强碱⑤该产品韧性大、防潮、可降解,是良好的环保产品A.①②③④⑤B.①②④⑤C.③④⑤D.①③④⑤答案B解析由题意可知,“石头纸”的主要成分是碳酸钙,故其能与强酸反应,则生产工艺中不使用强酸、强碱。7.用下列实验装置完成对应的实验(部分仪器已省略),能达到实验目的的是()答案B解析A项不满足喷泉实验的基本要求,即形成不了较大的压强差;B项避免了导管末端直接与吸收液(水)接触,能够防止倒吸,正确;氨气不能用浓硫酸干燥,C错;分馏(或蒸馏)实验温度计水银球的位置应在蒸馏烧瓶的支管口处,D错。8.实验室常采用点滴板来完成部分实验,这样既可以节约药品的用量,又便于观察实验现象。图中所示的实验,点滴板上描述的现象正确的是()①装有铜片的孔穴中溶液呈蓝色②装有胆矾的孔穴中固体的颜色变浅③放有滤纸的孔穴中滤纸变黑④装有铁片的孔穴中溶液呈浅绿色⑤装有铁片的孔穴中溶液呈浅黄色⑥装有蛋清溶液的孔穴中呈浅黄色⑦滴有石蕊溶液的孔穴中溶液变红色A.①④⑦B.②③④C.①⑤⑥D.②③⑥答案D解析浓硫酸和铜片的反应需要在加热的条件下进行,①错误;胆矾被浓硫酸吸水变成无水硫酸铜,因此颜色变浅,②正确;滤纸被浓硫酸脱水碳化变黑,③正确;铁片遇浓硝酸钝化,不能继续反应...