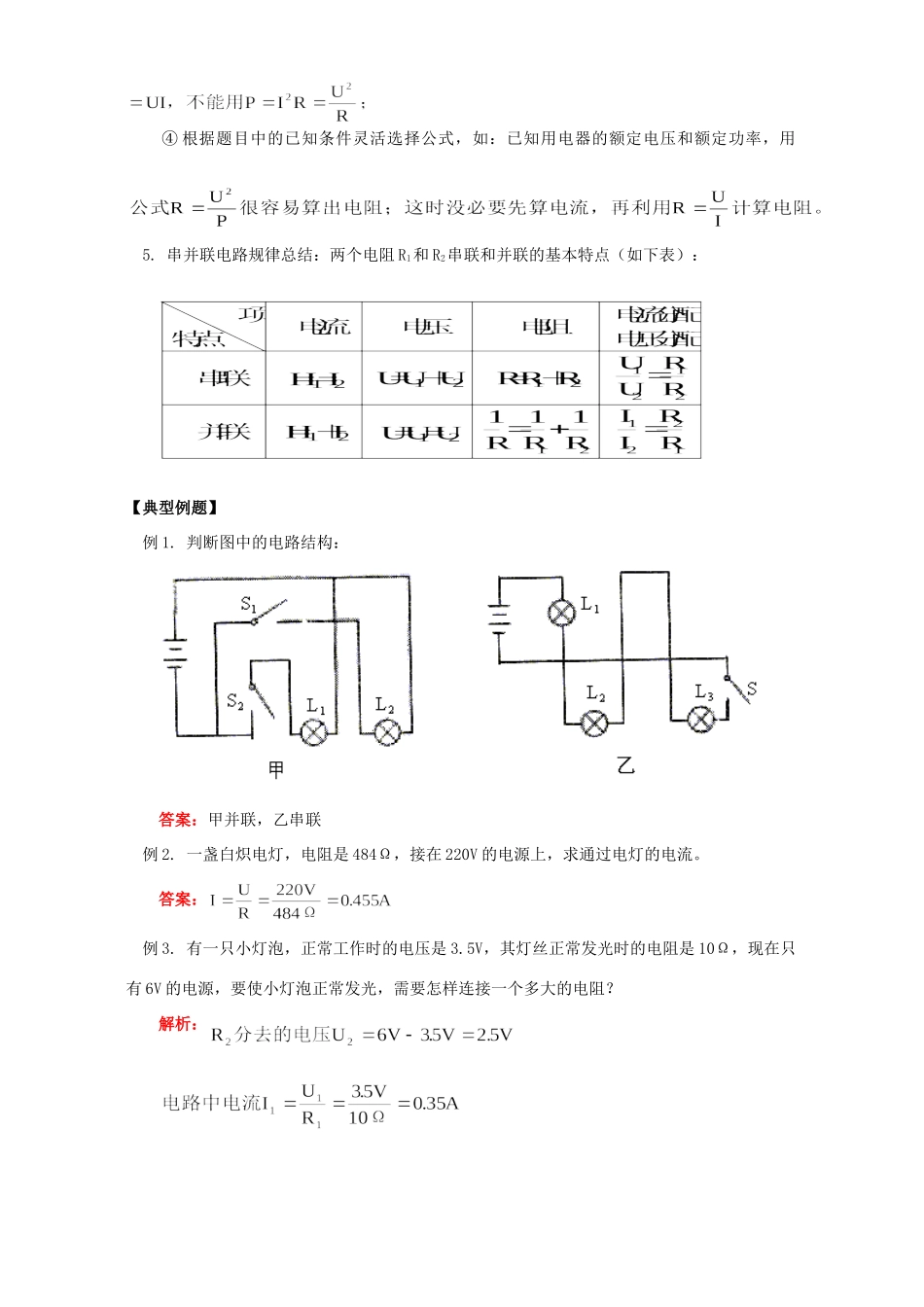

初三物理总复习五电一.本周教学内容:总复习(五):“电”二.教学目标:1.知道物质的电结构并用来解释物体带电、摩擦起电等电现象。2.知道电路的组成及其三种状态。知道电路图。理解串联电路的特点。理解串联电路的总电阻。理解并联电路的特点。了解并联电路的总电阻。熟悉串并联电路的规律。3.知道导体和绝缘体的区别。了解金属、酸碱盐水溶液的导电过程。了解半导体。4.知道电荷间的相互作用。了解电量。知道电流及其单位。掌握电流表的使用规则。5.了解电压。知道电压单位。掌握电压表的使用规则。6.了解电阻的概念。知道电阻的单位。理解决定电阻大小的因素。了解滑动变阻器及其使用。了解电阻箱。7.掌握欧姆定律。8.理解电功的概念。掌握电功公式。9.理解电功率的概念。了解额定功率和实际功率。了解用电器消耗的电能。了解电能表。三.知识总结:1.物质的电结构:物质是由带电微粒组成的。一般物质是由带正电的原子核和带负电的核外电子组成的。原子核又是由不带电的中子和带正电的质子组成的。原子核带的正电荷数就是其内质子所带的正电荷数。一个质子和一个电子所带的电荷数量相等,电性相反。通常情况下,物质内部的电子数等于质子数,所以整个物体内的正电荷数等于负电荷数,对外不显电性。质子是存在于坚固的原子核内,一般的物理化学过程不会转移,而原子核外的电子会因某种物理或化学的原因而转移,造成电子得失,得电子者因电子“过剩”而带负电,失电子者因电子“不足”而带正电。摩擦起电就是因为摩擦使电子转移使物体带电的。2.电路:不管多么复杂或多么简单的电路,都必有四个部分:电源——输出电能;导线——输送电能;开关——控制电能;用电器——消耗电能。电路有三种状态:通路——电路处处连通,电路中有电流;断路——有一处断开的电路,电路中没有电流;短路——电流不经过用电器只经导线在电源正负极间构成回路。短路电流很大要损坏电源或导线,是绝不允许的。某用电器两端用导线连接,没有电流通过这个用电器,但电流仍流过另外的用电器,称为局部短路,这是允许的。3.电路的三个基本物理量:①电流强度:电流是一个物理现象,描述电流强弱的物理量是电流强度。电荷的定向移动形成电流。规定正电荷移动方向为电流方向。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫电流强度。公式是:I=Q/t,电流强度的单位是:安培。1安培=1库仑/秒。电流表是测电流大小的工具,使用时一要通过估计或用试触法选合适的量程;二要让电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出;三要将电流表串联在待测电路中。②电压:电压使电荷发生移动形成电流,电压是形成电流的原因,电压的单位是:伏特。用电压表测电压,使用时要将电压表并联在待测电路的两端。③电阻:电阻反映导体对电流的阻碍作用。电阻的大小与材料、长度、粗细、温度有关,电阻的单位是:欧姆(Ω)。从物理意义上讲,电阻与是否通电没有关系,即与导体的电压、电流无关。电阻与温度有关,金属的电阻随温度的升高而增大,随温度的降低而减小,当温度减小到某一温度时(转变温度),有些金属的电阻突然消失,这种现象叫超导现象。处于超导状态的导体叫超导体。半导体的电阻随温度的升高而减小。在温度变化不大时(如季节变化)可以忽略。但在温度变化较大时(如白炽灯点亮前后)要考虑。④欧姆定律:德国物理学家欧姆通过实验研究总结得到,导体中的电流强度与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。公式I=U/R,使用时要注意公式中的三个量要对应于同一段电路或同一个用电器的同一时刻。4.电功和电功率:如何灵活运用电功率的计算公式我们常见的灯泡、电阻电路都属于纯电阻电路,因此这四个公式都可以灵活运用,在运用过程中,常遵循以下原则:①对串联电路,多用公式P=I2R,因为串联电路中电流是一定的,只需比较R的大小,就可以确定P的大小;与R成反比;④根据题目中的已知条件灵活选择公式,如:已知用电器的额定电压和额定功率,用5.串并联电路规律总结:两个电阻R1和R2串联和并联的基本特点(如下表):【典型例题】例1.判断图中的电路结构:答案:甲并联,乙串联例2.一盏白炽电灯,电阻是484...