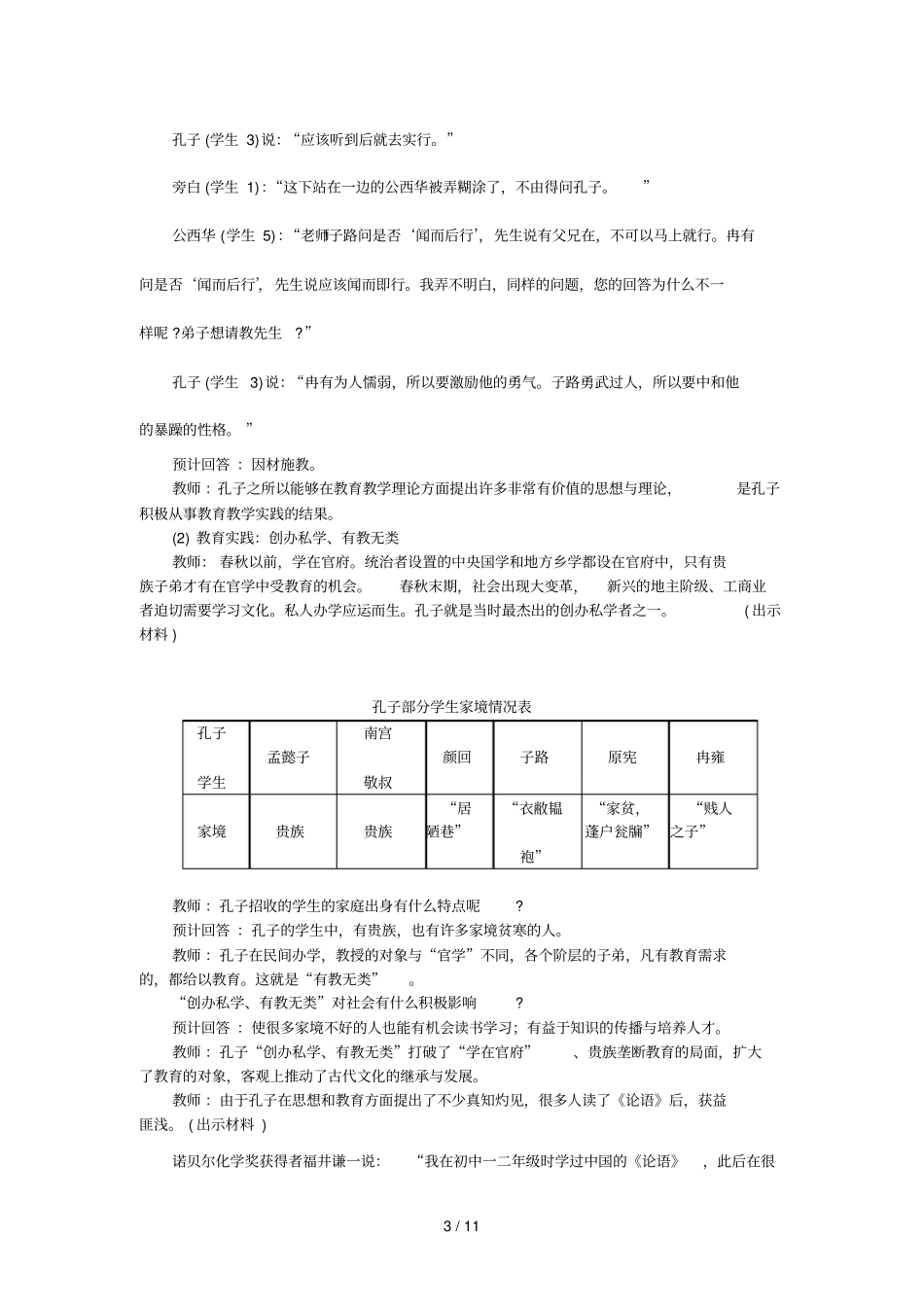

1/11七年级历史学科课例分析(选自《中学历史教学参考》)历史地分析,抽象地继承中华文化的勃兴(二)o授课人:北京市三帆中学/薛纪国教师:春秋战国时期,我国社会涌现出一大批思想家,出现了一个文化发展的高峰。孔子就是这场文化发展高峰的最突出的代表。任何思想的产生都离不开特定的时代背景。春秋战国时期,我国社会发展的基本情况是怎样的?请同学们从社会生产和社会秩序两个方面来谈一下。预计回答:社会生产方面,铁器开始广泛应用,社会生产有了明显发展。社会秩序方面,诸侯争霸,战争频繁,天下大乱。教师:孔子就是生活在这样一个时代,面对社会的大变革和大动荡,他提出了自己的解决办法,创立了儒家学派。作为一个大思想家,孔子的主张有哪些呢?(出示材料)“马厩失火,问人,不问马。”——《论语》这个故事反映出孔子是一个怎样的人?预计回答:关心他人。教师:同学们讲得很正确!孔子就是以对人的关爱为出发点,提出了“仁”的学说,即“仁者,爱人”的思想。这是孔子学说的思想核心。板书:孔子——儒家学派的创始人1.提出“仁”的学说教师:同学们阅读教材并思考:孔子认为要实现“仁”,作为统治者应该怎样做呢?预计回答:孔子要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”,他反对苛政和任意刑杀。教师:前面说过,任何一种思想主张都是在特定的时代背景下产生的。请同学们结合历史背景进行思考,孔子为什么要提出“仁”的学说呢?预计回答:春秋末期,战乱频繁,生灵涂炭,人民生活痛苦。教师:由此可见,孔子“仁”的学说体现了他对人民群众苦难生活的深切关怀。这种现实关怀的精神,后来为中国古代知识分子所传承,成为中华民族传统文化中一笔优秀的精神财富。同时,孔子认为,“仁”不仅是对统治者提出的限制,也是每个人的做人准则。(出示材料)材料一子曰:“吾道一以贯之:忠恕而已。”——《论语》2/11材料二子曰:“为仁由己。”——《论语》[解释:忠:对自己提出高要求,做事、学习都要尽力而为。恕:“己所不欲,勿施于人。”为仁由己:为仁要靠自己,不靠别人;要从自己做起。]孔子认为个人怎样做才能实践仁德呢?预计回答:孔子认为个人要严于律己,宽以待人;修养仁德,首先要从自身做起。教师:孔子认为要实现仁德,作为统治者,要实行仁政,消除苛政;作为个人,要加强个人修养,从自我做起,“修身齐家”。,美国学者克里尔曾经这样说:孔子是“人类的导师”。孔子提出“仁”的学说主要是为了解决春秋末期人民生活痛苦的现实问题;但是,几千年过去了,孔子“仁”的学说为什么能够超越时空,成为全人类的思想财富呢?预计回答:孔子“仁”的学说反映了一种关怀人的生命的精神;提出了做人的准则;客观上迎合了现代人的需要。教师:为了实现自己的政治学说,孔子除了短暂的为官从政生涯外,一生都致力于教育事业,提出了许多有价值的教育思想,培育出了大批的有用人才。2.孔子在教育方面的贡献(1)教育思想(出示材料)《史记》记载:孔子的学生“身通六艺者七十有二”。教师:“六艺”具体包括哪些内容?预计回答:礼、乐、射、御、书、数。教师:孔子教育的内容有什么特点?预计回答:比较全面。教师:孔子的教育内容包括德、智、体等方面,在当时条件下是一种“通才”教育。用孔子自己的话说就是:“君子不器。”也就是说:君子不应该像器具一样,只具有单一的技能。请同学们观看一段历史课堂剧,在观看的时候,请同学们思考一个问题:这一历史剧反映了孔子的什么教育思想?历史剧:旁白(学生1):“每个学生的个性、兴趣和才能都不相同,孔子用什么方法来教育他的学生呢?有一天,公西华陪着孔子闲坐,孔子的学生子路匆匆忙忙地走进来。”子路(学生2)说:“老师,我有一个问题向您求教。当我听到一个很好的主意时,是不是马上就去做呢?”孔子(学生3)说:“你有父亲兄长在,还要和他们商量,你怎么能够马上去做呢!”旁白(学生1):子路走后,不久,孔子的学生冉有来拜见孔子,提出了同一个问题。”冉有(学生4)说:“老师!当我听到一个很好的主意时,是不是应该立即去实行吗?”3/11孔子(学生3)说:“应该听到后就去实行。”旁白(学生1):“这下站在一边...