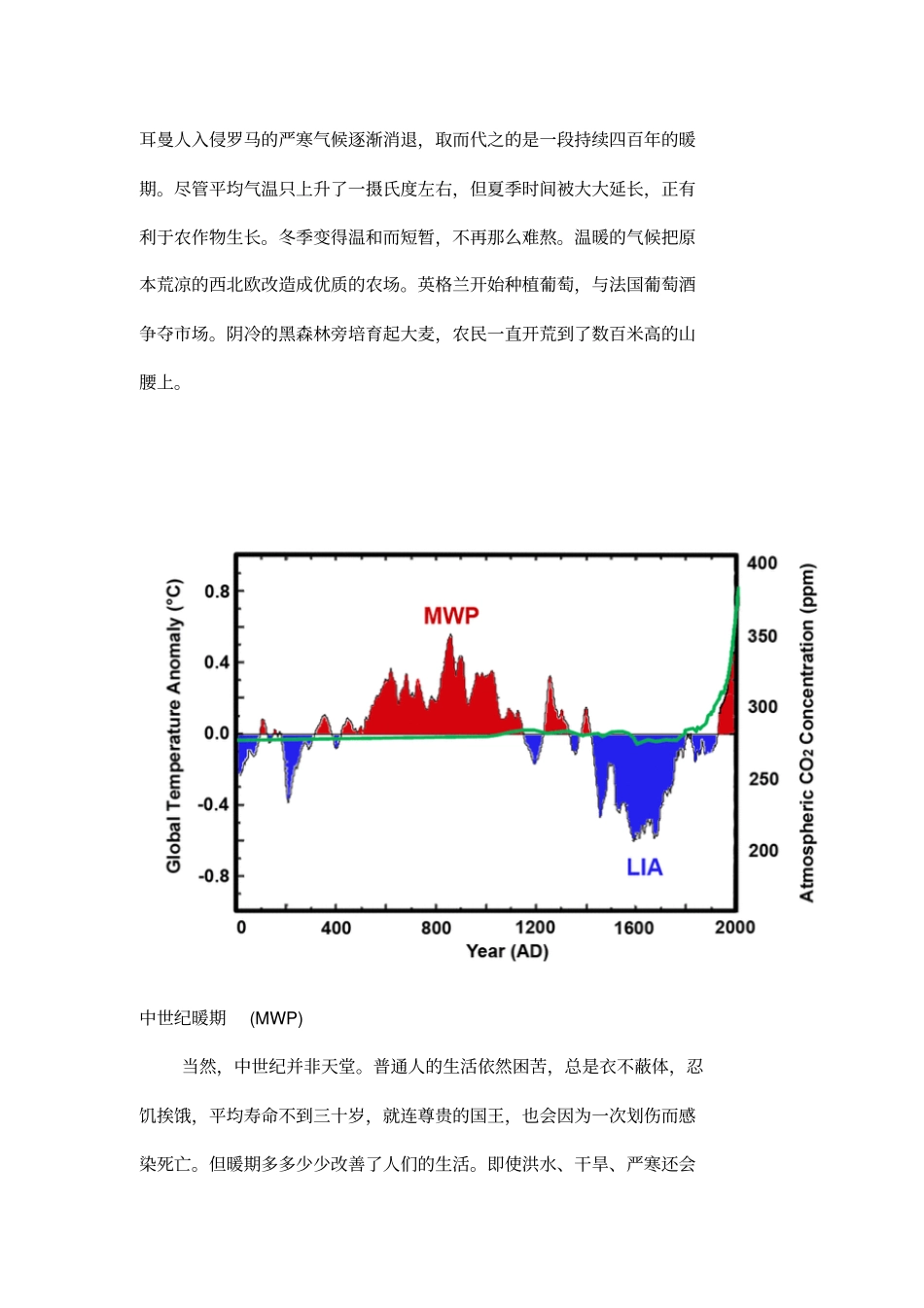

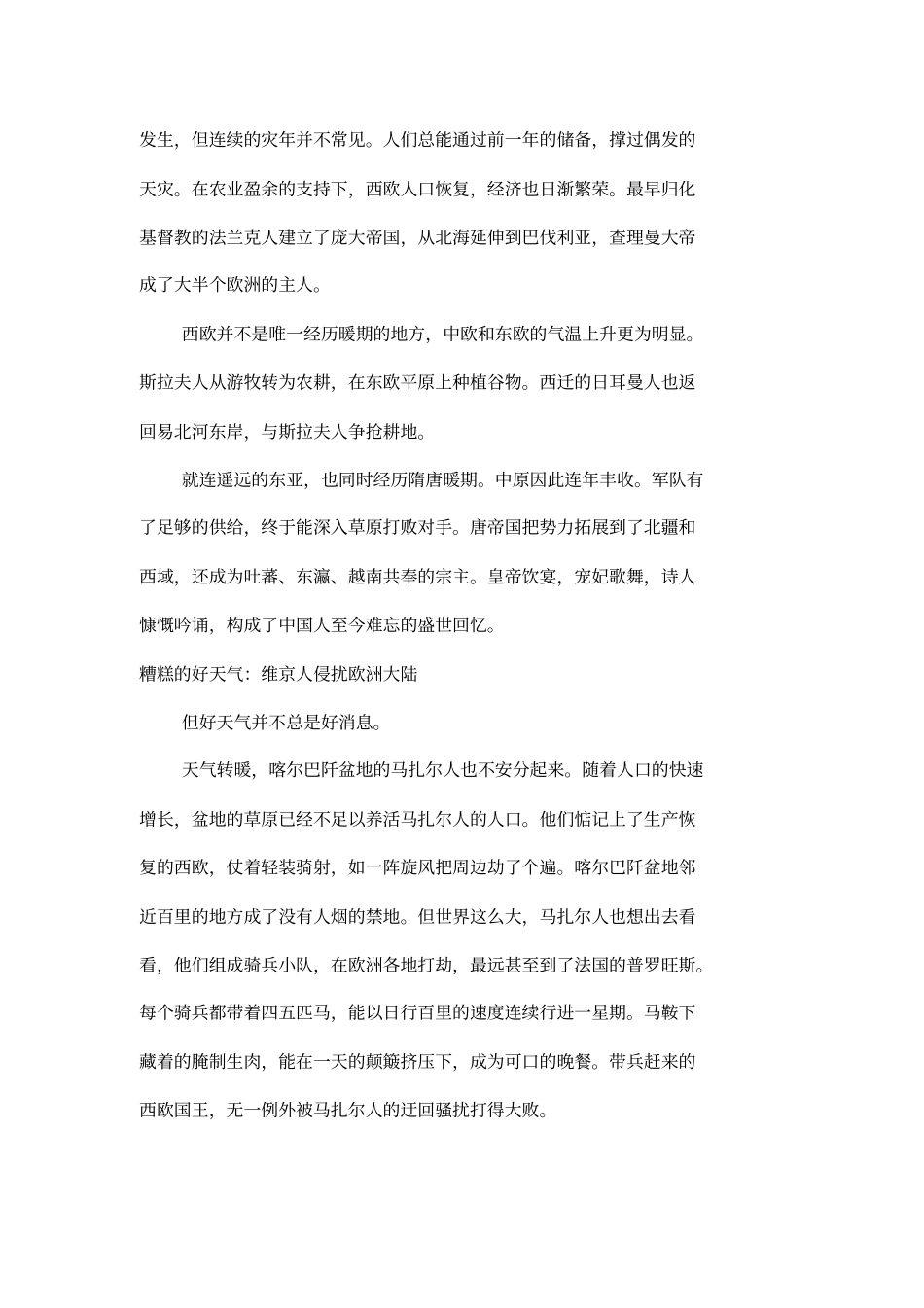

中世纪暖期如何改变欧洲历史中世纪暖期带来繁荣公元410年,罗马城被来自莱茵河东岸的日耳曼蛮族在严寒中攻陷。与此同时,帝国的各个行省早已被日耳曼人冲击得七零八乱:法兰克人横行高卢,萨克森人盘踞不列颠,汪达尔人肆虐北非。日耳曼入侵正当欧洲百废待兴之时,神秘的自然伸出了援助之手——曾经驱赶日耳曼人入侵罗马的严寒气候逐渐消退,取而代之的是一段持续四百年的暖期。尽管平均气温只上升了一摄氏度左右,但夏季时间被大大延长,正有利于农作物生长。冬季变得温和而短暂,不再那么难熬。温暖的气候把原本荒凉的西北欧改造成优质的农场。英格兰开始种植葡萄,与法国葡萄酒争夺市场。阴冷的黑森林旁培育起大麦,农民一直开荒到了数百米高的山腰上。中世纪暖期(MWP)当然,中世纪并非天堂。普通人的生活依然困苦,总是衣不蔽体,忍饥挨饿,平均寿命不到三十岁,就连尊贵的国王,也会因为一次划伤而感染死亡。但暖期多多少少改善了人们的生活。即使洪水、干旱、严寒还会发生,但连续的灾年并不常见。人们总能通过前一年的储备,撑过偶发的天灾。在农业盈余的支持下,西欧人口恢复,经济也日渐繁荣。最早归化基督教的法兰克人建立了庞大帝国,从北海延伸到巴伐利亚,查理曼大帝成了大半个欧洲的主人。西欧并不是唯一经历暖期的地方,中欧和东欧的气温上升更为明显。斯拉夫人从游牧转为农耕,在东欧平原上种植谷物。西迁的日耳曼人也返回易北河东岸,与斯拉夫人争抢耕地。就连遥远的东亚,也同时经历隋唐暖期。中原因此连年丰收。军队有了足够的供给,终于能深入草原打败对手。唐帝国把势力拓展到了北疆和西域,还成为吐蕃、东瀛、越南共奉的宗主。皇帝饮宴,宠妃歌舞,诗人慷慨吟诵,构成了中国人至今难忘的盛世回忆。糟糕的好天气:维京人侵扰欧洲大陆但好天气并不总是好消息。天气转暖,喀尔巴阡盆地的马扎尔人也不安分起来。随着人口的快速增长,盆地的草原已经不足以养活马扎尔人的人口。他们惦记上了生产恢复的西欧,仗着轻装骑射,如一阵旋风把周边劫了个遍。喀尔巴阡盆地邻近百里的地方成了没有人烟的禁地。但世界这么大,马扎尔人也想出去看看,他们组成骑兵小队,在欧洲各地打劫,最远甚至到了法国的普罗旺斯。每个骑兵都带着四五匹马,能以日行百里的速度连续行进一星期。马鞍下藏着的腌制生肉,能在一天的颠簸挤压下,成为可口的晚餐。带兵赶来的西欧国王,无一例外被马扎尔人的迂回骚扰打得大败。马扎尔骑兵觊觎欧洲大陆的,还有维京人。他们居住在遥远而寒冷的北欧,被西欧人轻蔑地称为“北方人”。随着中世纪暖期到来,冰雪连天的北欧居然也可以农耕。森林猎手变成了田地里的农民,解冻的土壤上长出了庄稼。但北欧的土地毕竟贫瘠,每平方公里只能养活一个人,可开发的农田到了极限,维京人也从陆地转向更加辽阔的海洋。海水温热,吸引了鲱鱼来到近海。维京人大量捕捞鲱鱼,再用盐腌制成鱼干,销往欧洲。由于产量大,价格便宜,鲱鱼成为穷人也负担得起的少数肉类之一。尽管鲱鱼肉质算不上鲜美,但它实实在在地提高了欧洲人的蛋白质摄入量。维京人还追逐着深海鱼群,前往大西洋深处。维京船是木制的平底船,不能承受剧烈的风浪,也害怕与任何浮冰碰撞。中世纪暖期为维京船只远航创造了条件,北大西洋的浮冰融化,缩回北极圈,而西风带也相对温和。维京人在大西洋深处捕捞海鱼,还顺带发现了冰岛、格陵兰岛、拉布拉多,成为最早到达美洲大陆的欧洲人。温暖的气候允许这些苦寒地带进行小规模耕作,维京人沿着航线建立殖民点,把捕获的鱼、海豹、兽皮乃至一只活的北极熊都送回欧洲。而闲暇时,维京人又化身为海盗。他们在欧洲沿海神出鬼没,袭击防御薄弱的修道院和城堡。维京人凭借洗劫和杀戮建立威名,以至于欧洲人谣传他们戴着牛角头盔,骑着喷火的巨龙来袭。但真实的历史上,维京人的武器很普通,只是些常见的盾牌、斧头和长矛,连剑都很少用,他们最大的优势就是在大西洋练就的航海技术。在劫掠前,维京人就利用海上巡逻,找到目标的弱点。在劫掠中,维京船随时能凭机动性迅速撤出,可以丝毫不受损伤。吃水浅的维京船甚至可以驶入内河,让海岸防御变成虚设。维京船...