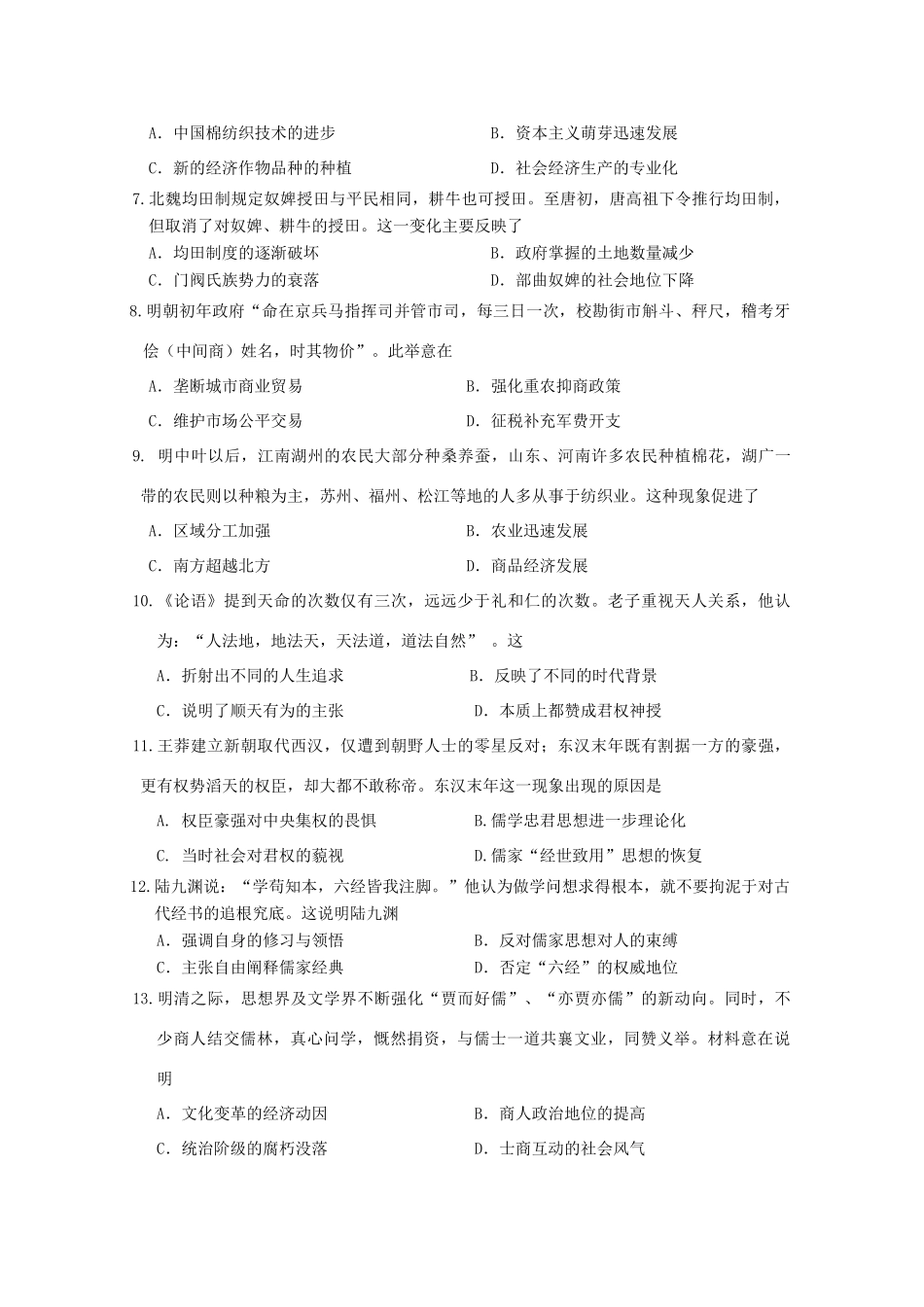

2018届高三上学期9月阶段检测历史试题本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题),满分100分,考试时间90分钟。第I卷(选择题共48分)本卷包括24小题,每小题2分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目题意的。1.春秋时期,在诸侯国争夺王位的斗争中,像齐国小白、晋国重耳这样的王室贵族流落他乡的情形较为多见。这说明了A.贵族政治已经崩溃B.宗法秩序受到冲击C.王位世袭难以为继D.诸侯争霸异常激烈2.公元前113年,汉武帝下令禁止郡国和民间私铸钱币,指定专门官吏负责铸造五铢钱,作为法定货币。这一举措A.有利于加强中央集权B.首次实现了国家统一C.加重了百姓赋税负担D.空前强化了君主专制3.两汉和魏晋时期,士子必须获得地方官员及世族豪门的推荐,才能参加考试。而唐代规定,士子可以自带一种叫做“牒”的身份证明即可直接报名参加考试,地方政府不能压制。这一变化反映了唐代A.门第等级依然森严B.士族退出历史舞台C.官僚政治逐步形成D.人才选拔资格放宽4.乾隆时规定:到退休年龄,主动申请退休,获准退休后级别不变的官员,可以“食全俸”;没有到退休年龄,但在考核中发现年老有病,朝廷可以特批退休,但即便获准级别不变,也只能“食半俸”;被朝廷勒令退休的官员,就不能享受任何食禄了。此规定A.利于增强政府机构的活力B.保证了政府决策的科学性C.对官吏体制作出法律规范D.强化了封建君主专制制度5.明清时期,很多地区的宗族组织以祠堂为主要场所,合族祭祖、催收赋税、赈济救助、褒善罚恶。这一现象有助于A.制约地方政府权力的膨胀B.弥补国家行政力的不足C.宗族之间矛盾的妥善处理D.完善国家基层行政机构6.17世纪,中国人已普遍穿着棉布冬装,而不再穿着宋代时流行的麻布或亚麻布服装。与前文所述现象出现无关的是A.中国棉纺织技术的进步B.资本主义萌芽迅速发展C.新的经济作物品种的种植D.社会经济生产的专业化7.北魏均田制规定奴婢授田与平民相同,耕牛也可授田。至唐初,唐高祖下令推行均田制,但取消了对奴婢、耕牛的授田。这一变化主要反映了A.均田制度的逐渐破坏B.政府掌握的土地数量减少C.门阀氏族势力的衰落D.部曲奴婢的社会地位下降8.明朝初年政府“命在京兵马指挥司并管市司,每三日一次,校勘街市斛斗、秤尺,稽考牙侩(中间商)姓名,时其物价”。此举意在A.垄断城市商业贸易B.强化重农抑商政策C.维护市场公平交易D.征税补充军费开支9.明中叶以后,江南湖州的农民大部分种桑养蚕,山东、河南许多农民种植棉花,湖广一带的农民则以种粮为主,苏州、福州、松江等地的人多从事于纺织业。这种现象促进了A.区域分工加强B.农业迅速发展C.南方超越北方D.商品经济发展10.《论语》提到天命的次数仅有三次,远远少于礼和仁的次数。老子重视天人关系,他认为:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。这A.折射出不同的人生追求B.反映了不同的时代背景C.说明了顺天有为的主张D.本质上都赞成君权神授11.王莽建立新朝取代西汉,仅遭到朝野人士的零星反对;东汉末年既有割据一方的豪强,更有权势滔天的权臣,却大都不敢称帝。东汉末年这一现象出现的原因是A.权臣豪强对中央集权的畏惧B.儒学忠君思想进一步理论化C.当时社会对君权的藐视D.儒家“经世致用”思想的恢复12.陆九渊说:“学苟知本,六经皆我注脚。”他认为做学问想求得根本,就不要拘泥于对古代经书的追根究底。这说明陆九渊A.强调自身的修习与领悟B.反对儒家思想对人的束缚C.主张自由阐释儒家经典D.否定“六经”的权威地位13.明清之际,思想界及文学界不断强化“贾而好儒”、“亦贾亦儒”的新动向。同时,不少商人结交儒林,真心问学,慨然捐资,与儒士一道共襄文业,同赞义举。材料意在说明A.文化变革的经济动因B.商人政治地位的提高C.统治阶级的腐朽没落D.士商互动的社会风气14.李约瑟认为,由于历史的巧合,近代科学在欧洲崛起与耶稣会传教团在中国的活动大体同时,因而近代科学几乎马上与中国传统科学相接触。在明代,中国的传统数学、天文学由于西学的到来而复兴。这说明A.传统科技已发展为近代科技B.西学东渐促进中国科技发展C.传统科...