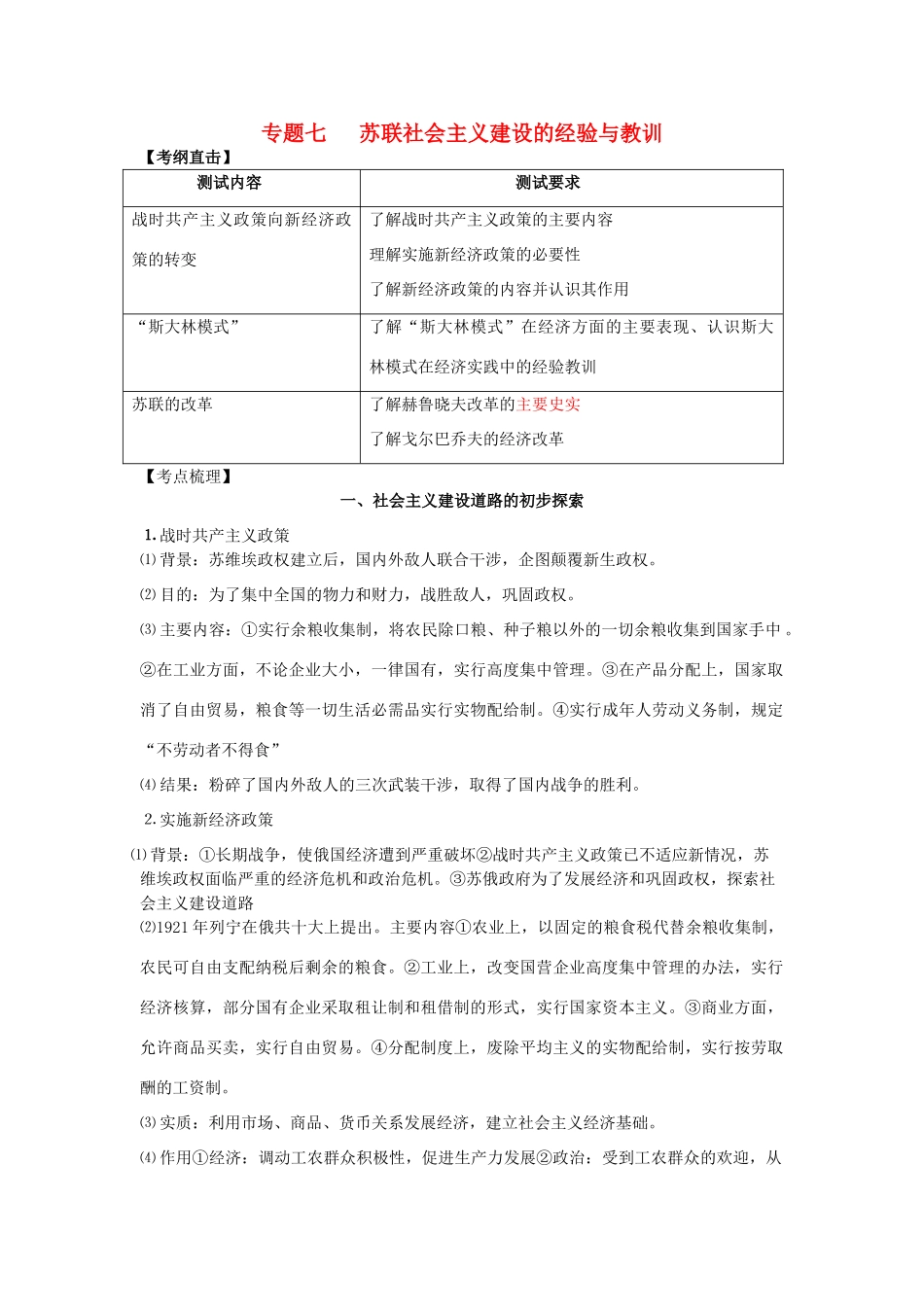

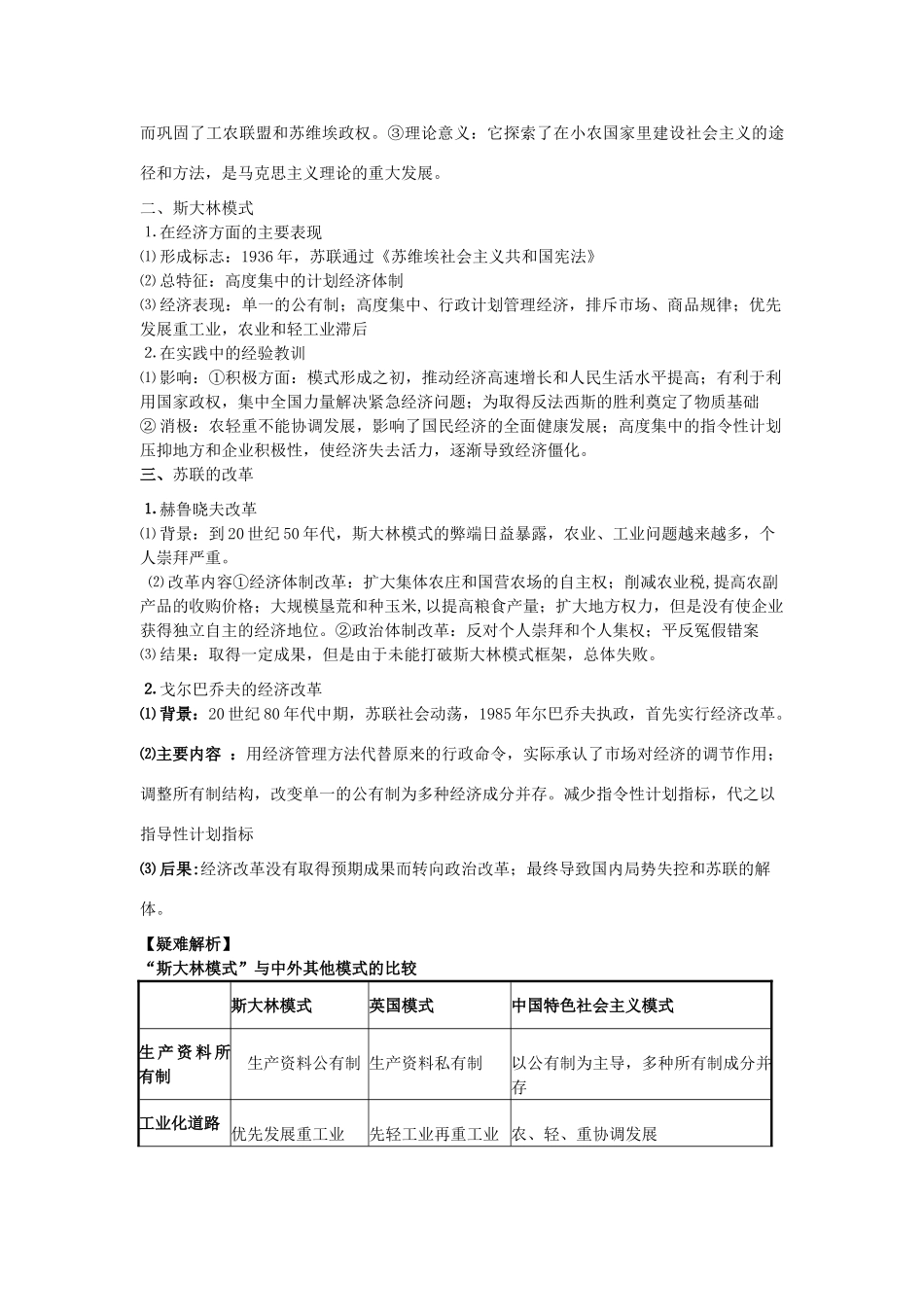

专题七苏联社会主义建设的经验与教训【考纲直击】测试内容测试要求战时共产主义政策向新经济政策的转变了解战时共产主义政策的主要内容理解实施新经济政策的必要性了解新经济政策的内容并认识其作用“斯大林模式”了解“斯大林模式”在经济方面的主要表现、认识斯大林模式在经济实践中的经验教训苏联的改革了解赫鲁晓夫改革的主要史实了解戈尔巴乔夫的经济改革【考点梳理】一、社会主义建设道路的初步探索⒈战时共产主义政策⑴背景:苏维埃政权建立后,国内外敌人联合干涉,企图颠覆新生政权。⑵目的:为了集中全国的物力和财力,战胜敌人,巩固政权。⑶主要内容:①实行余粮收集制,将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中。②在工业方面,不论企业大小,一律国有,实行高度集中管理。③在产品分配上,国家取消了自由贸易,粮食等一切生活必需品实行实物配给制。④实行成年人劳动义务制,规定“不劳动者不得食”⑷结果:粉碎了国内外敌人的三次武装干涉,取得了国内战争的胜利。⒉实施新经济政策⑴背景:①长期战争,使俄国经济遭到严重破坏②战时共产主义政策已不适应新情况,苏维埃政权面临严重的经济危机和政治危机。③苏俄政府为了发展经济和巩固政权,探索社会主义建设道路⑵1921年列宁在俄共十大上提出。主要内容①农业上,以固定的粮食税代替余粮收集制,农民可自由支配纳税后剩余的粮食。②工业上,改变国营企业高度集中管理的办法,实行经济核算,部分国有企业采取租让制和租借制的形式,实行国家资本主义。③商业方面,允许商品买卖,实行自由贸易。④分配制度上,废除平均主义的实物配给制,实行按劳取酬的工资制。⑶实质:利用市场、商品、货币关系发展经济,建立社会主义经济基础。⑷作用①经济:调动工农群众积极性,促进生产力发展②政治:受到工农群众的欢迎,从而巩固了工农联盟和苏维埃政权。③理论意义:它探索了在小农国家里建设社会主义的途径和方法,是马克思主义理论的重大发展。二、斯大林模式⒈在经济方面的主要表现⑴形成标志:1936年,苏联通过《苏维埃社会主义共和国宪法》⑵总特征:高度集中的计划经济体制⑶经济表现:单一的公有制;高度集中、行政计划管理经济,排斥市场、商品规律;优先发展重工业,农业和轻工业滞后⒉在实践中的经验教训⑴影响:①积极方面:模式形成之初,推动经济高速增长和人民生活水平提高;有利于利用国家政权,集中全国力量解决紧急经济问题;为取得反法西斯的胜利奠定了物质基础②消极:农轻重不能协调发展,影响了国民经济的全面健康发展;高度集中的指令性计划压抑地方和企业积极性,使经济失去活力,逐渐导致经济僵化。三、苏联的改革⒈赫鲁晓夫改革⑴背景:到20世纪50年代,斯大林模式的弊端日益暴露,农业、工业问题越来越多,个人崇拜严重。⑵改革内容①经济体制改革:扩大集体农庄和国营农场的自主权;削减农业税,提高农副产品的收购价格;大规模垦荒和种玉米,以提高粮食产量;扩大地方权力,但是没有使企业获得独立自主的经济地位。②政治体制改革:反对个人崇拜和个人集权;平反冤假错案⑶结果:取得一定成果,但是由于未能打破斯大林模式框架,总体失败。⒉戈尔巴乔夫的经济改革⑴背景:20世纪80年代中期,苏联社会动荡,1985年尔巴乔夫执政,首先实行经济改革。⑵主要内容:用经济管理方法代替原来的行政命令,实际承认了市场对经济的调节作用;调整所有制结构,改变单一的公有制为多种经济成分并存。减少指令性计划指标,代之以指导性计划指标⑶后果:经济改革没有取得预期成果而转向政治改革;最终导致国内局势失控和苏联的解体。【疑难解析】“斯大林模式”与中外其他模式的比较斯大林模式英国模式中国特色社会主义模式生产资料所有制生产资料公有制生产资料私有制以公有制为主导,多种所有制成分并存工业化道路优先发展重工业先轻工业再重工业农、轻、重协调发展农业制度全盘集体化资本主义农场制家庭联产承包责任制经济体制高度集中的计划经济体制资本主义市场经济社会主义市场经济政治制度苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制君主立宪制、内阁制、两党制。人民代表大会制度、中共领导下的...