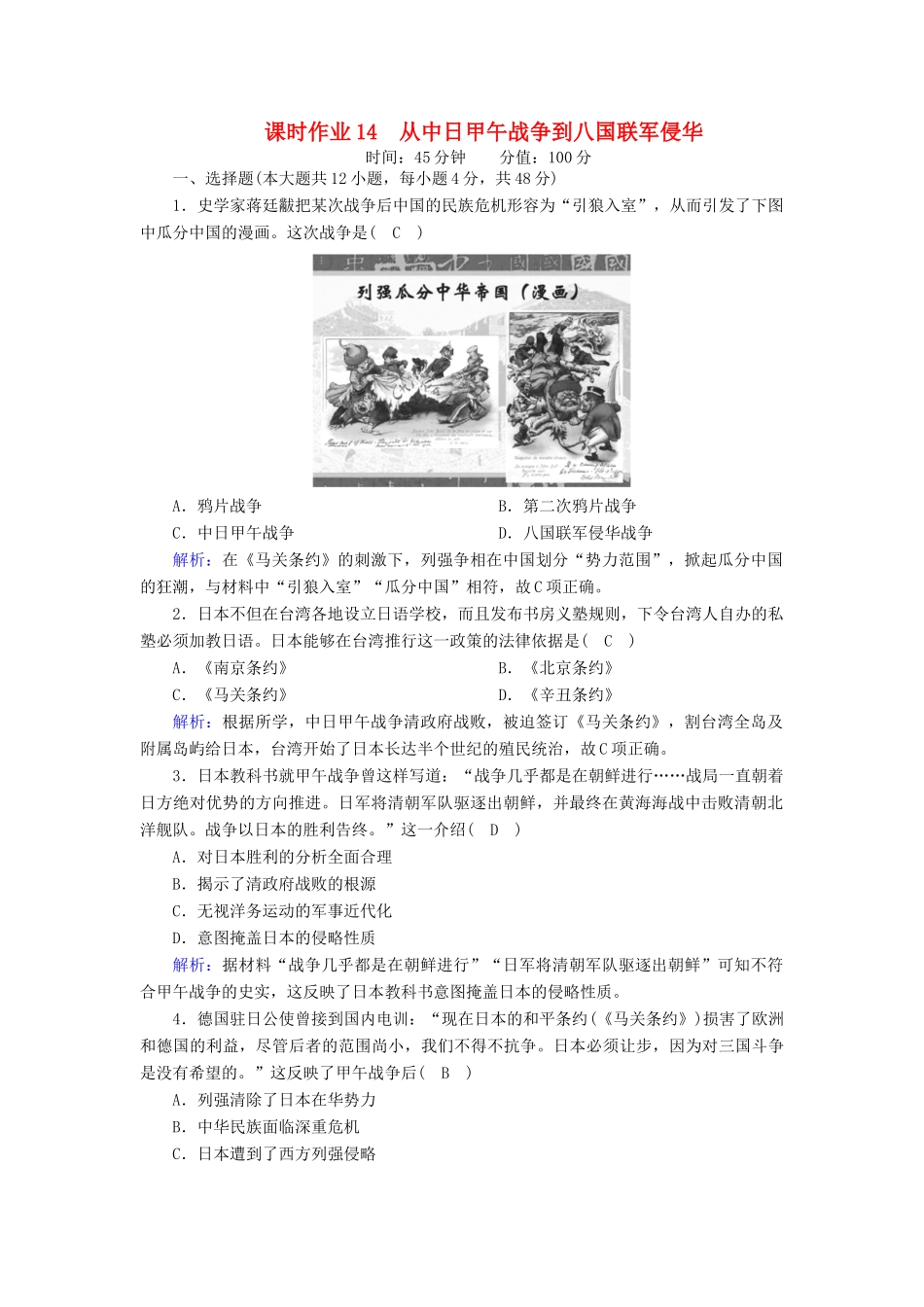

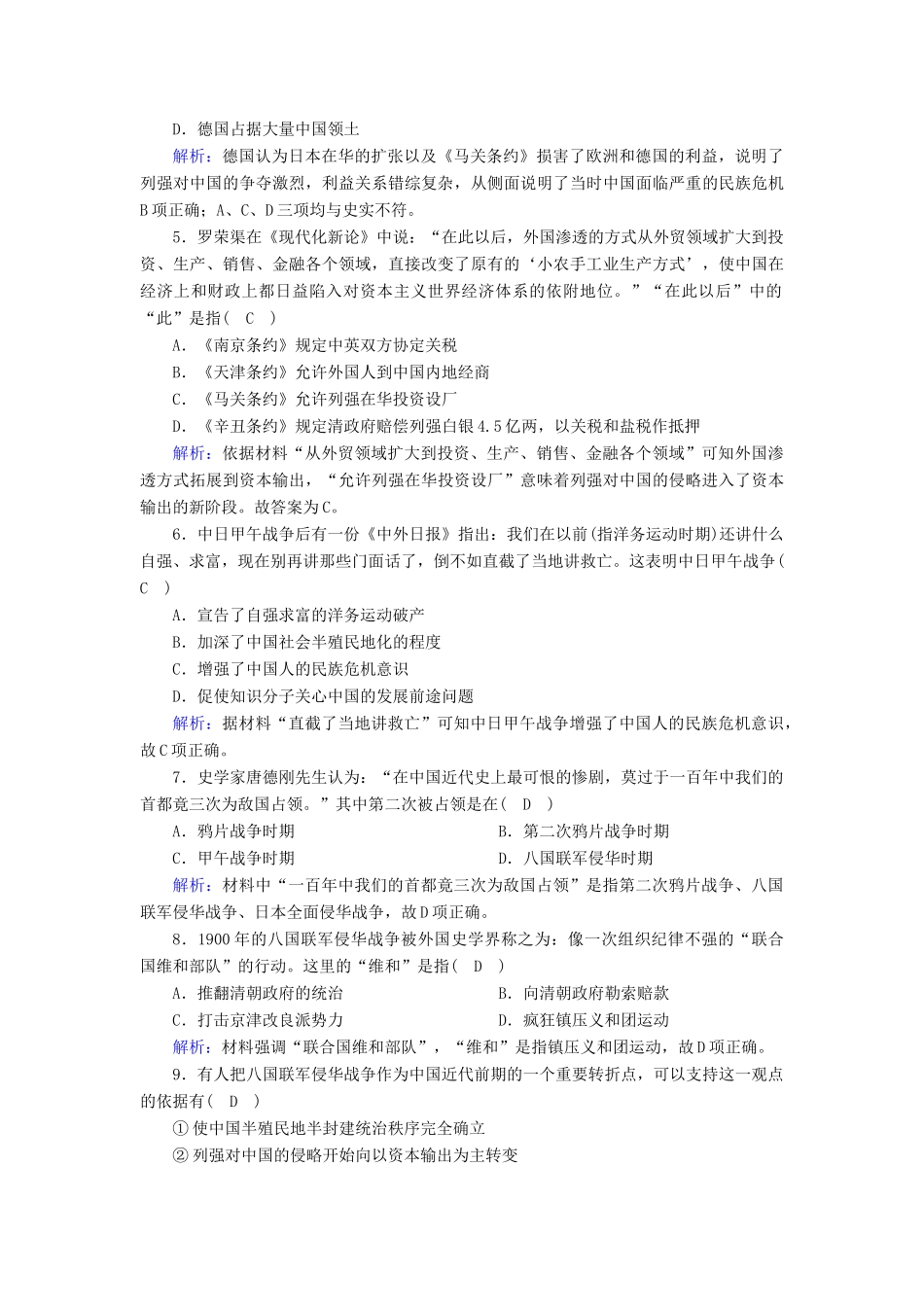

课时作业14从中日甲午战争到八国联军侵华时间:45分钟分值:100分一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.史学家蒋廷黻把某次战争后中国的民族危机形容为“引狼入室”,从而引发了下图中瓜分中国的漫画。这次战争是(C)A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.中日甲午战争D.八国联军侵华战争解析:在《马关条约》的刺激下,列强争相在中国划分“势力范围”,掀起瓜分中国的狂潮,与材料中“引狼入室”“瓜分中国”相符,故C项正确。2.日本不但在台湾各地设立日语学校,而且发布书房义塾规则,下令台湾人自办的私塾必须加教日语。日本能够在台湾推行这一政策的法律依据是(C)A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》解析:根据所学,中日甲午战争清政府战败,被迫签订《马关条约》,割台湾全岛及附属岛屿给日本,台湾开始了日本长达半个世纪的殖民统治,故C项正确。3.日本教科书就甲午战争曾这样写道:“战争几乎都是在朝鲜进行……战局一直朝着日方绝对优势的方向推进。日军将清朝军队驱逐出朝鲜,并最终在黄海海战中击败清朝北洋舰队。战争以日本的胜利告终。”这一介绍(D)A.对日本胜利的分析全面合理B.揭示了清政府战败的根源C.无视洋务运动的军事近代化D.意图掩盖日本的侵略性质解析:据材料“战争几乎都是在朝鲜进行”“日军将清朝军队驱逐出朝鲜”可知不符合甲午战争的史实,这反映了日本教科书意图掩盖日本的侵略性质。4.德国驻日公使曾接到国内电训:“现在日本的和平条约(《马关条约》)损害了欧洲和德国的利益,尽管后者的范围尚小,我们不得不抗争。日本必须让步,因为对三国斗争是没有希望的。”这反映了甲午战争后(B)A.列强清除了日本在华势力B.中华民族面临深重危机C.日本遭到了西方列强侵略D.德国占据大量中国领土解析:德国认为日本在华的扩张以及《马关条约》损害了欧洲和德国的利益,说明了列强对中国的争夺激烈,利益关系错综复杂,从侧面说明了当时中国面临严重的民族危机B项正确;A、C、D三项均与史实不符。5.罗荣渠在《现代化新论》中说:“在此以后,外国渗透的方式从外贸领域扩大到投资、生产、销售、金融各个领域,直接改变了原有的‘小农手工业生产方式’,使中国在经济上和财政上都日益陷入对资本主义世界经济体系的依附地位。”“在此以后”中的“此”是指(C)A.《南京条约》规定中英双方协定关税B.《天津条约》允许外国人到中国内地经商C.《马关条约》允许列强在华投资设厂D.《辛丑条约》规定清政府赔偿列强白银4.5亿两,以关税和盐税作抵押解析:依据材料“从外贸领域扩大到投资、生产、销售、金融各个领域”可知外国渗透方式拓展到资本输出,“允许列强在华投资设厂”意味着列强对中国的侵略进入了资本输出的新阶段。故答案为C。6.中日甲午战争后有一份《中外日报》指出:我们在以前(指洋务运动时期)还讲什么自强、求富,现在别再讲那些门面话了,倒不如直截了当地讲救亡。这表明中日甲午战争(C)A.宣告了自强求富的洋务运动破产B.加深了中国社会半殖民地化的程度C.增强了中国人的民族危机意识D.促使知识分子关心中国的发展前途问题解析:据材料“直截了当地讲救亡”可知中日甲午战争增强了中国人的民族危机意识,故C项正确。7.史学家唐德刚先生认为:“在中国近代史上最可恨的惨剧,莫过于一百年中我们的首都竟三次为敌国占领。”其中第二次被占领是在(D)A.鸦片战争时期B.第二次鸦片战争时期C.甲午战争时期D.八国联军侵华时期解析:材料中“一百年中我们的首都竟三次为敌国占领”是指第二次鸦片战争、八国联军侵华战争、日本全面侵华战争,故D项正确。8.1900年的八国联军侵华战争被外国史学界称之为:像一次组织纪律不强的“联合国维和部队”的行动。这里的“维和”是指(D)A.推翻清朝政府的统治B.向清朝政府勒索赔款C.打击京津改良派势力D.疯狂镇压义和团运动解析:材料强调“联合国维和部队”,“维和”是指镇压义和团运动,故D项正确。9.有人把八国联军侵华战争作为中国近代前期的一个重要转折点,可以支持这一观点的依据有(D)①使中国半殖民地半封建统治秩序完全确立②列强对中国的侵略...