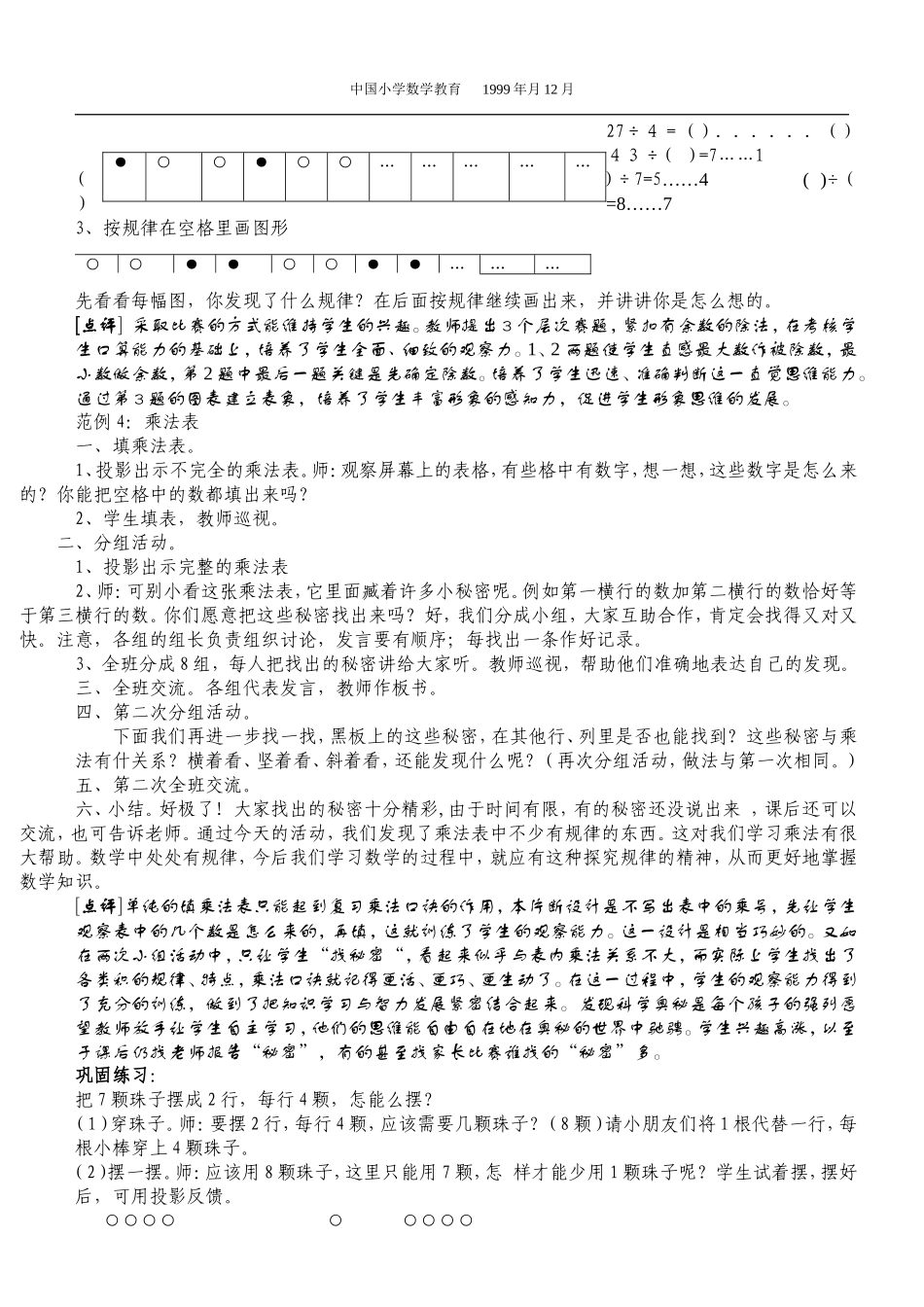

中国小学数学教育1999年月12月小学数学第三册第六单元创新性教学示例学习目标1、在老师的引导下,对周围生活中与数学有关的事物产生好奇心和探秘的欲望2、用类比的方法思考问题3、发挥自已的想象,摆出多种图案4、能用多种方法解答同一问题5、能准确、迅速地进行判断目标阐释1、好奇心、求知欲是创新的基础和源头活水。而儿童的好奇心、求知欲的培养要靠教师日常的引导和影响。所以,在教学中教师要善于创设某种问题情景,把问题隐藏在情境之中,激发学生积极去思维或操作。例如教学“圆的认识”一课:通过多媒体课件展示。小狗、小兔等4只小动物在起跑线上准备赛车,有轴心在车轮边上的圆形车轮,有轴心在车轮中心的圆形车轮,有椭圆形的车轮,也有正方形的车轮。“”发令声响了。小动物们滑稽的表演把大家的注意力全吸引住了。“谁能最快到达终点呢?”教师把这个悬念留给学生。2、创造思维品质之一是灵活性。它的主要特点是思维起点灵活,即从不同角度、方向、方面解决问题。数学教学中设计另辟径式的练习有利于学生多向思维的发展。例如,已知图中正方形的面积是12平方米,求阴影部分的面积。学生往往从解题模式出发,用正方形面积减去圆的面积来解此题。但由于受已知条件的限制而无法求出圆的半径。因此,必须打破思维定势,换个角度思考问题,从圆半径的平方和正方形边长的平方两者的联系这个角度来解决问题,得出圆半径平方是正方形边长平方的1/4,圆的面积为正方形面积的/4,阴影部分面积为(12-3)。因此,必须打破思维定势,换个角度思考问题,从圆半径平方上正方形边长的平方的1/4,圆的面积为正方形面积的/4阴影部分面积为正方形面积的1-(/4),即(12-3)平方米。3、类比思维是从要解决的问题,联想到与它类似的一个熟悉的问题的解法来思考解决新问题的思维方法。例如计算:2+4+6+...50,联想到高斯求1+2+3+...+100的方法,可以想出如下解法:解:2+4+6...+50=(2+50)252=6504、培养学生发散思维能力的最简单的办法是求多解练习。在数学教学中,提高学生一题多解的能力实际上就是培养学生发散性思维能力。学习目标中的第3和第4条都有训练发散思维能力的成分。5、直觉是人们一种突发性的、对出现在人们面前的新事物或新现象的极为敏锐的判断和对其本质的领悟。例如“从1到100中,所有的偶数之和与奇数之和哪个大,大多少。”通常解法:S偶=2+4+6+……+100=2550,S奇=1+3+5+……+99=2500所以S偶大,大50。但有的学生不计算就能直接说出正确结果。因为2,4,…,100共50个偶数,它们分别对应着1,3,…,99这50个奇数,每个偶数比对应的奇数大1,所以很快得出上述结论。范例评析范例1:教学内容:本单元的一个思考题:在校园里,要把7棵小树种成6行,每行有3棵,该怎么种?教学过程:1、提出用常规思维不能解决的问题(1)小朋友种树绿化校园。每行种3棵,种4行,要用多少棵树苗?种5行要多少棵树苗?种6行呢?(学生能很容易回答这些问题)(2)揭示课本中的考题。师:用7棵树苗平均种成6行,每行3棵,是可以办到的,我们大家一起动脑筋、找出一个办法,好吗?点评这是一个超乎常规的、富有挑战性的问题,能够吸引儿童的注意,激发了他们的好奇心和求知欲。2、铺垫联想(1)先从学生熟悉的问题谈起猜一猜:房间里坐着两个爸爸、两个儿子,却一共只有3个人。这是怎么回事呢?让学生想了一会后,出示下图,教师提示:请同学们观察两个图中这些人是什么关系。学生观察后,教师和同学一起总结。左图子和右图父是一个人,即是小朋友的爸爸又是小朋友爷爷的儿子,担任了2个角色,具有双重身份,所以只有3个人。〖点评〗抓住学生日常生活中熟悉的事例,创设新的情境,激发学生的好奇心,又从“以一当二,担任双重身份”这个思路引发学生创新。(2)根据上述铺垫知识,启发学生联想。①你能用5个摆成2行,每行3个吗?②看图说说下面每个图中有几行珠子?每行几颗?共有几颗珠子?⑴⑵⑶在学生回答第2题后,师问:有2行珠子,每行3颗,用乘法计算应该有几棵珠子?这里只有5棵,你知道为什么少一棵吗?(教师引导学生回答:有1棵珠子担任了2个角色,所以...