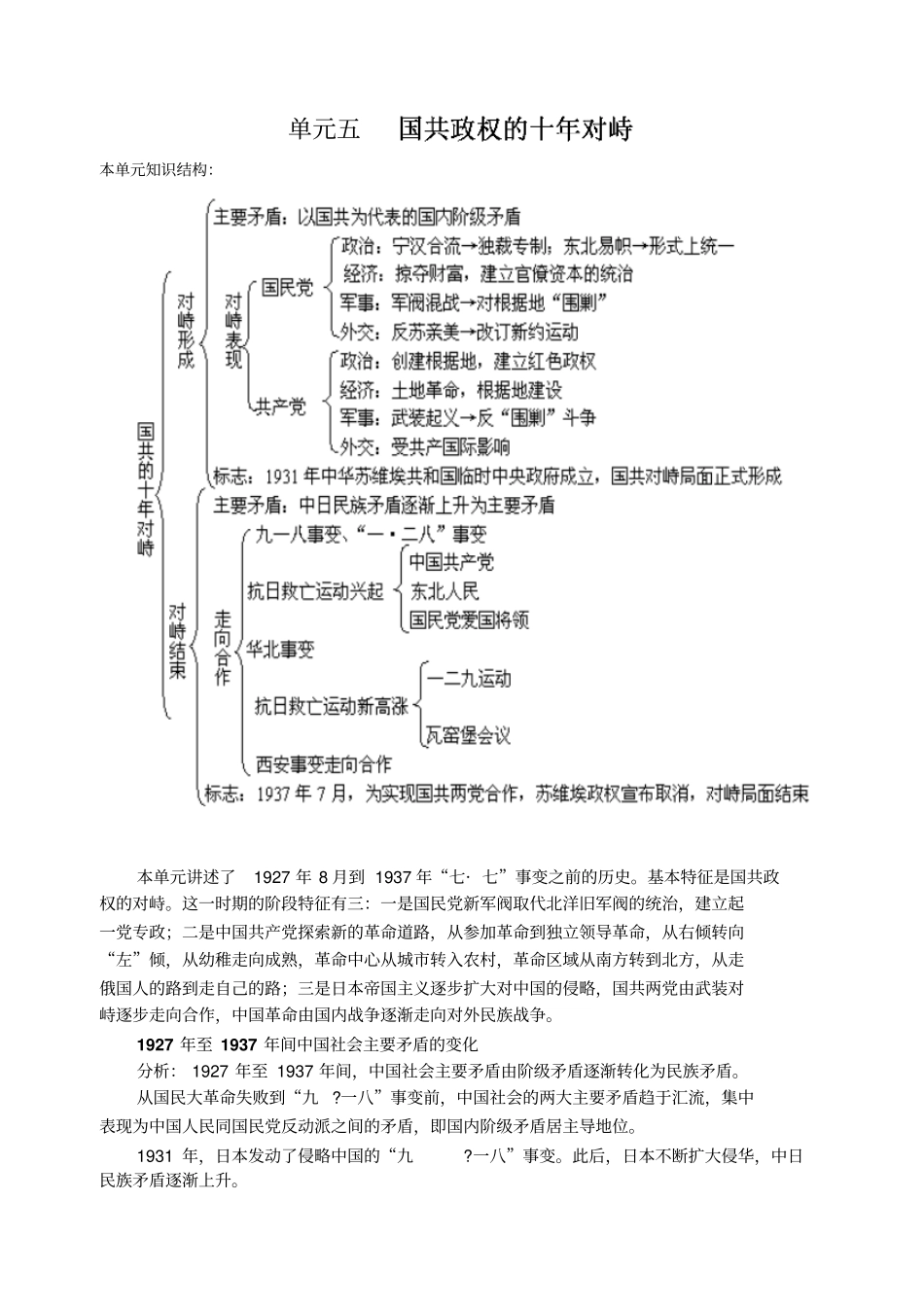

单元五本单元知识结构:本单元讲述了1927年8月到1937年“七·七”事变之前的历史。基本特征是国共政权的对峙。这一时期的阶段特征有三:一是国民党新军阀取代北洋旧军阀的统治,建立起一党专政;二是中国共产党探索新的革命道路,从参加革命到独立领导革命,从右倾转向“左”倾,从幼稚走向成熟,革命中心从城市转入农村,革命区域从南方转到北方,从走俄国人的路到走自己的路;三是日本帝国主义逐步扩大对中国的侵略,国共两党由武装对峙逐步走向合作,中国革命由国内战争逐渐走向对外民族战争。1927年至1937年间中国社会主要矛盾的变化分析:1927年至1937年间,中国社会主要矛盾由阶级矛盾逐渐转化为民族矛盾。从国民大革命失败到“九?一八”事变前,中国社会的两大主要矛盾趋于汇流,集中表现为中国人民同国民党反动派之间的矛盾,即国内阶级矛盾居主导地位。1931年,日本发动了侵略中国的“九?一八”事变。此后,日本不断扩大侵华,中日民族矛盾逐渐上升。1935年,日本制造华北事变,民族危机空前严重,中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾,国内阶级矛盾下降到次要地位。据此,国共两党都调整了政策,由对抗走向合作。工农武装割据的形成大革命失败后,中国共产党是怎样开始探索革命道路的?第一,发动武装起义原因:A、大革命的失败,给中国共产党以深刻的教训,使共产党认识到武装斗争的重要性。B、党在大革命中开始掌握了一部分军队,为中国革命继续前进奠定了基础。C、“八七”会议确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,要求全党举行城市武装起义、农村武装暴动,来反抗国民党对共产党人和革命群众的屠杀政策。表现:南昌起义,打响了武装反对国民党的第一枪;秋收起义,从实践上把中国革命的重心由城市转入农村,走上了工农武装割据道路;广州起义;三大起义的拱形和个性:共性:A、革命目标都是为了赢得中华民族的独立和富强;B、都在中共领导下采取了夺取中心城市的武装斗争手段;C、失败的结果证明了中国革命照搬俄国十月革命的道路行不通;D、具有开创了党独立领导武装斗争夺取政权,揭开了创建人民军队和建立农村革命根据地帷幕的伟大历史意义。个性:A、南昌起义的起义军没有自己的旗号;B、秋收起义的起义军打出了工农革命军的旗号,并且为开辟第一块农村革命根据地和建立党对军队的绝对领导权奠定了基础;C、广州起义建立了广州苏维埃政府第二,在城市武装起义、农村武装暴动攻打城市失败后,保存下来的起义队伍被迫转移到农村,毛泽东领导的秋收起义队伍进入井冈山,建立了第一个农村革命根据地。以毛泽东为代表的共产党人经过不断探索提出将工作重心由城市转移到农村,走出了一条农村包围城市,武装夺取政权的道路。第三,毛泽东先后发表了《中国的红色政权为什么能够存在?》等三篇文章,从理论上论证了这一道路的正确性。工农武装割据的必要性和可能性:这是由中国特殊的历史国情决定的。(1)经济上,中国资本主义经济发展十分薄弱,工人阶级占全国总人口比例不到0.5%,没有强大的工人阶级,就没有在城市发动革命的阶级基础。相反,农民占全国人口80%以上,力量雄厚,革命要求强烈。他们不但是无产阶级最广大、最可靠的同盟军,而且也是中国民主革命的主力军。(2)政治上,中国是一个落后的半殖民地半封建的国家,对外没有民族独立,受帝国主义侵略。对内没有民主制度,受封建专制的压迫。因此,工人阶级没有组织罢工和其他政治活动的合法权利,也没有议会作为合法斗争的阵地,中国没有在城市进行大规模有组织的公开的政治斗争的客观条件。因此,要推翻敌人的统治,必须以武装的革命反对武装的反革命。所以,毛泽东说:“所谓割据,必须是武装的。”(3)力量对比上,中国革命的对象是极其凶残的帝国主义、封建势力和大资产阶级,他们互相勾结,力量异常强大。大革命失败后,革命力量受到严重削弱,敌强我弱的形势更加明显。由于敌人长期占据城市,力量相对集中,广大农村则是他们统治的薄弱环节。在这种形势下,无产阶级要领导革命取得胜利,就不能和敌人在城市硬拼,必须从敌人力量薄弱的农村突破。(4)在革命任务和革命动力上,中国...