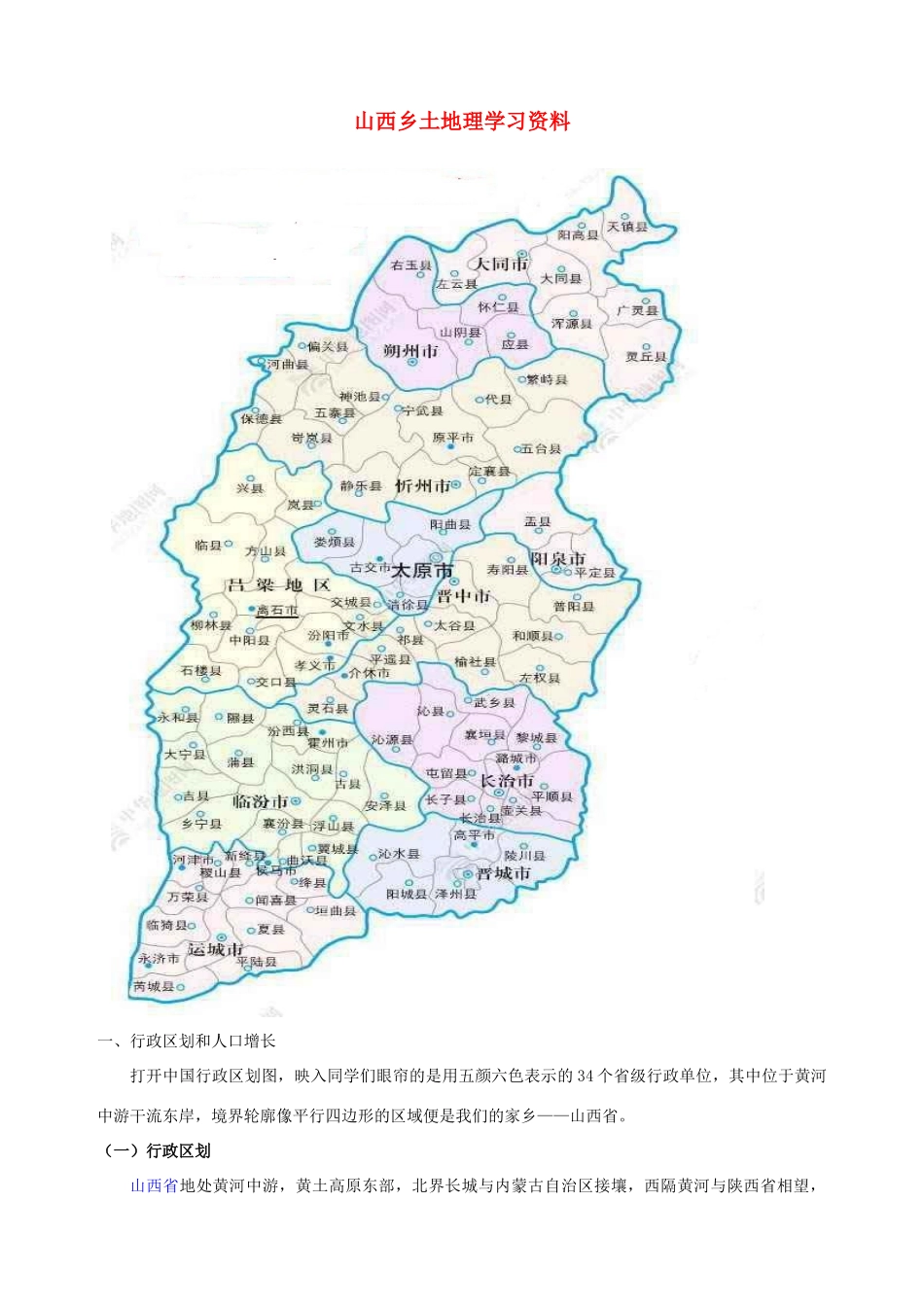

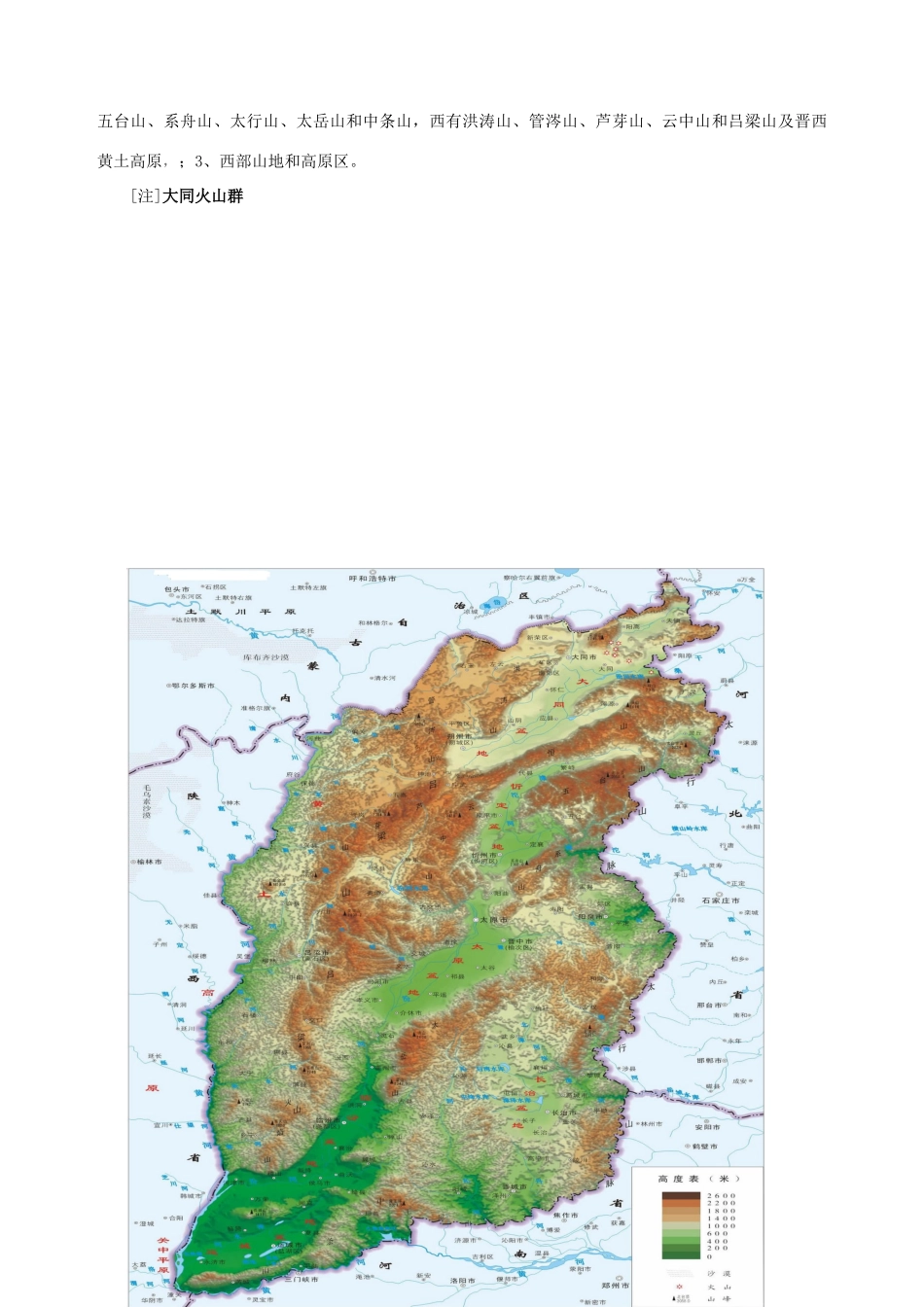

山西乡土地理学习资料一、行政区划和人口增长打开中国行政区划图,映入同学们眼帘的是用五颜六色表示的34个省级行政单位,其中位于黄河中游干流东岸,境界轮廓像平行四边形的区域便是我们的家乡——山西省。(一)行政区划山西省地处黄河中游,黄土高原东部,北界长城与内蒙古自治区接壤,西隔黄河与陕西省相望,南抵黄河与河南省为邻,东依太行山与河南、河北两省毗连。省境轮廓大体呈平形四边形,介于东经110°14′42″-114°30′17″,北纬34°34′48″-40°43′30″之间,南北长682公里,东西宽385千米,总面积15.66万平方公里,约占全国总土地面积的1.63%,在全国34个省级行政区中居第19位。总人口3000余万人,占全国总人口的2.4%。全省划分11个省辖地级市(太原市、大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、吕梁市、忻州市、晋中市、临汾市、运城市)。其中忻州市面积最大,运城市人口最多,阳泉市面积最小、人口最少。省会太原,省政府驻太原府东街。山西省历史悠久,“西侯度遗址”证明,远在100余年前,华夏族的祖先就生活在这块土地上,相传尧都平阳(临汾)、舜都蒲坂(永济)、禹都安邑(夏县)曾建于此。周成王曾封其弟叔虞于唐尧之地,史称“桐叶封弟”,不久又改唐称晋,春秋时代,晋国强盛,为“春秋五霸”之一,此自山西省始有“晋”称,晋国郡县是中国郡县最早见于文献的地区之一。战国初期,“三家分晋”,韩、赵、魏与秦、齐、楚、燕并称“战国七雄”,赵都晋阳,韩都平阳,魏都安邑,史称“三晋”。又因山西地处黄河中游以东,秦、汉、糖、宋各代都称这片土地为“河东”。到了元代,又以太行山为界,这片土地被称为河东山西道,清代置山西省,这是以“山西”作为行政区名的开始,并且一直沿用至今。(二)人口增长截至2006年年底,山西省总人口已达3374.55万人,人口增长速度开始沿平稳下降的趋势发展。2006年山西省具有大专及以上文化程度的人口达到195.09万人,比2005年增加了21.59万人。各地人口分布很不平衡。二、地形、地势和土地资源山西省地处我国第二阶梯的东部边缘,介于太行山和晋陕黄河干流峡谷之间,境内黄土覆盖,“两山夹汾河谷地”,是起伏较大的山地型高原。(一)地势地形山西省境内地势东北高,西南低;东西两侧高,中间低。省境内最高处是五台山的北台顶。海拔3,058米,最低处,在垣曲县黄河谷地西阳河口海拔不足180米,高低相差2,800余米。全境的大部分地区,均在1000米以上。山西省境内多山地和丘陵,约占80%,全省地形可分为三大部分:1、东部山地和山间盆地区;2、中部断陷盆地区。从北向南分布有大同盆地(面积最大,地势最高)、忻州盆地(面积最小)、太原盆地、临汾盆地和运城盆地(地势最低),是我省重要的农耕区。东西两侧为隆起的山地:东有恒山、五台山、系舟山、太行山、太岳山和中条山,西有洪涛山、管涔山、芦芽山、云中山和吕梁山及晋西黄土高原,;3、西部山地和高原区。[注]大同火山群大同火山群是我国第四纪火山群之一。目前已知的有30多座,主要分布于大同盆地东部,可以划分为东、西、南、北四个区。东区在许堡、神泉寺一带。西区指爪园与西坪以北地区。南区是桑干河以南。北区系大同市以北的孤山周围。根据火山外部形态特征,可分为四类:一是穹隆状的,由玄武岩流组成,没有火山口,如孤山和峨毛疙瘩等。二是壳状的,由玄武岩组成,如肖家窑头火山和大辛庄火山等。三是半圆形的,系火山喷发物沿山前裂隙喷出,依山坡流动而成。四是马蹄状的,由玄武岩流、火山碎屑互层组成,火山形成后,流水切穿火山口,形如马蹄状,如东坪山,金山等。上述除马蹄形火山已被冲涮切穿外,其余的仅在锥体四周有窄而浅的沟谷,说明火山地貌还处于侵蚀初期。由火山喷发物与上覆下伏地层接触判断,大同火山群是上新世末、晚更新世马兰黄土堆积之初多次活动的产物,最早活动的是北区、东区,南区次之,西区最新。(二)土地资源全省地面物质组成以黄土广泛覆盖为特征。全省约有85%以上的土地为黄土和次生黄土所覆盖,为黄土高原的重要组成部分,黄土系第四纪堆积物,具有质地疏松、多孔隙易溶蚀、垂直节理发育的特点,加之历史上长期乱垦滥伐...