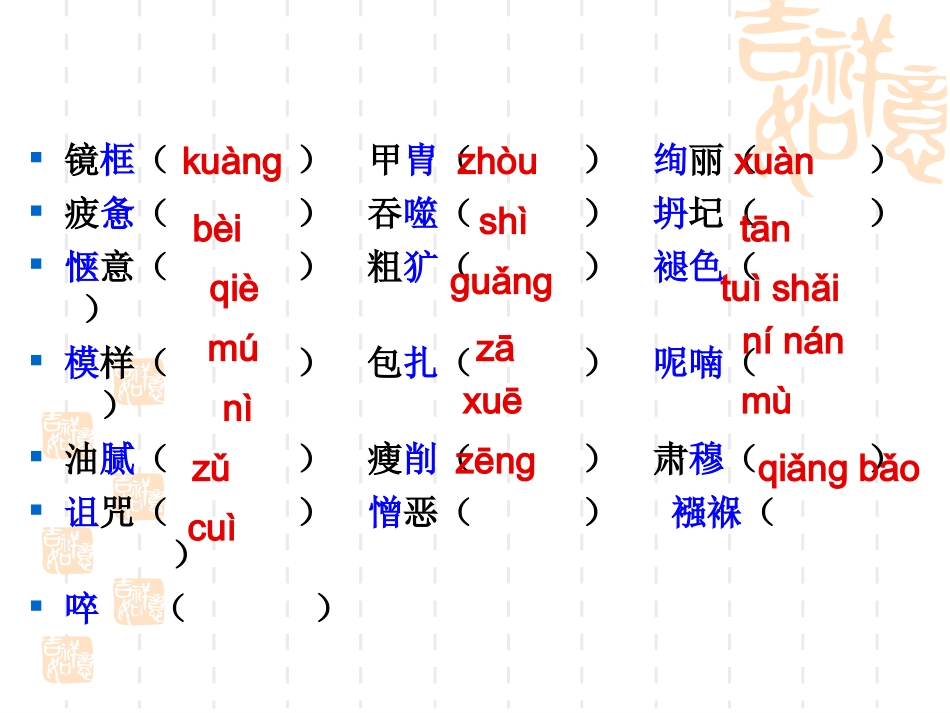

流浪人,你若到斯巴……[德]海因里希·伯尔战争既是谋杀,也是自杀!海因里希·伯尔(1917—1985),生于德国科隆市。自称最喜欢短篇小说这一形式。小说创作遵循批判现实主义传统,比较真实地反映了德国战后发展各个阶段的重要现象,同时也采用了一些西方现代派手法。擅长运用回忆、回忆、内心独白、象征、怪诞的联想内心独白、象征、怪诞的联想等手法。在叙述故事情节时,时空概念颠倒跳跃,而塑造人物形象时空概念颠倒跳跃,而塑造人物形象时则大量采用内心独白时则大量采用内心独白。1972年,伯尔“凭借他对时代的广阔视野,结合典型化的灵敏技巧,对复兴德国文学作出了贡献”获得诺贝尔文学奖。镜框()甲胄()绚丽()疲惫()吞噬()坍圮()惬意()粗犷()褪色()模样()包扎()呢喃()油腻()瘦削()肃穆()诅咒()憎恶()襁褓()啐()kuàngzhòubèiqiènínánzāguǎngtuìshǎitānshìxuànzēngmùxuēnìmúqiǎngbǎozǔcuì文本研读——小说三要素情节:一个原中学八年级学生,现在的德国伤兵,他始终想知道自己到底受的什么伤,究竟在什么地方。环境:战地医院,盟军攻入德国,夜晚,火光冲天,炮声不断人物:“我”,一个文科中学八年级的学生,参军三个月,现在成了伤兵“我”始终在思考哪两个问题?这样的叙述有什么好处?是不是自己的母校;到底受了什么伤。“我”在母校生活了八年,而上战场才三个月,为何“我”一直没认出自己的母校?(1)“我”处于重伤状态:“我在发高烧,浑身上下到处都疼”,以致怀疑自己产生幻觉。(2)美术教室在战乱年代完全变了样:“散发着碘酒,粪便,垃圾和烟草的气味,而且喧闹得很”。(3)每所文科学校的设置都很相似,令我难以确定。悬念的设置在小说中起到怎样的作用?悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者的兴趣,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。本文的结尾,悬念落实,真相大白,命运的捉弄,遭遇的悲惨,使读者产生强烈的震撼,作品的主题也在这里得到最全面的昭示。幻灯片5为什么小说对学校走廊上布置的艺术作品反复描述?(找出这样的描述)成功的环境描写烘托了小说的主题。作者把人物放在一个特殊的环境中来表现,学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,让人感受到战争对文明的摧残。文本研读——环境描写:仅仅三个月,生活学习八年的学校已面目全非,难以辨认,自己伤势重得让自己难以回忆从前,可见战争的残酷和破坏何等触目惊心,更可见和平与战争、文明与野蛮的冲突何等触目惊心。人物形象中学生伤员小说中的“我”的身份是什么?人物形象分析:1.我是怎样走向战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?从哪些地方可以看出来?是主动去的,从“我”的战争感受可以看出来:一、35节对炮火的赞美,认为战争是美好的二、36节想成为烈士,在纪念碑上留名,对烈士充满向往在《一个人的遭遇》中,主人公索科洛夫明白自己是为了家国而战,《流浪人,你若到斯巴》中的“我”呢?是为什么而战呢?在中小学教育方面,私立学校逐渐被取消,国家加强了对全部教育事业的控制。纳粹教育纳粹政权将德国的教育完全纳入了培养纳粹接班人的轨道。1933年11月6日,希特勒在一次讲演中说:“当一个反对者说,‘我不会投向你那边的’,我就平静地说,‘你的子女已经属于我们了。一个民族是万古长存的。你算什么?你是要死的。但是,你的后代现在站在新营垒里。在一个短时期后,他们就将不知道别的,而只知道这个新社会’”。1937年5月1日他又说:“这个新国家将不把它的青年交给任何人,而是自己管青年,自己进行教育和抚养。”(《德国史纲》)军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对小学生进行军国主义教育军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对越前永平寺僧人也进行军事训练1937年12月13日,日军攻陷南京后,日本出现了战争狂热他这“英勇无比”的行动,他这一“壮举”有没有得到同胞、国家的认可...