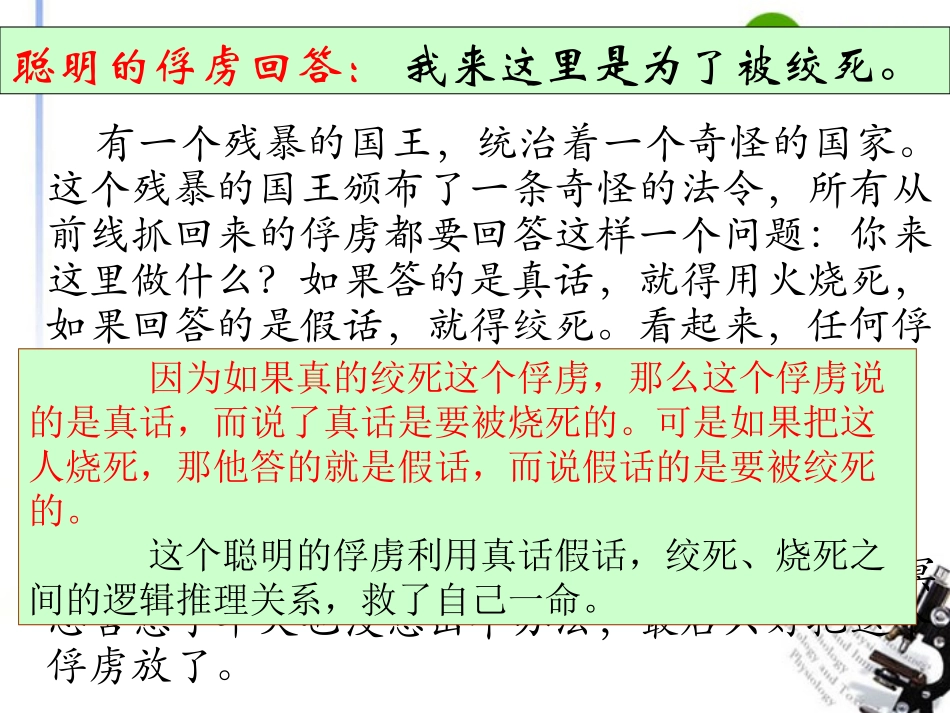

逻辑和语文学习教学目标•1、知识与能力目标:了解逻辑的一般知识。培养学生思维的缜密性,培养学生准确、严密、清晰地表达自己思想的能力。•2、过程与方法目标:掌握辨析概念和运用推理的一般方法,提高语言运用能力。•3、情感、态度、价值观目标:培养学生独立思考、深入探究的习惯,锻炼学生的思辨能力和表达能力。有一个残暴的国王,统治着一个奇怪的国家。这个残暴的国王颁布了一条奇怪的法令,所有从前线抓回来的俘虏都要回答这样一个问题:你来这里做什么?如果答的是真话,就得用火烧死,如果回答的是假话,就得绞死。看起来,任何俘虏都难逃噩运。有一天前线送来了一个俘虏,执法官按照惯例问他:你来这里干什么?聪明的俘虏回答:……执法官不好处理,只好上报国王裁决。国王冥思苦想了半天也没想出个办法,最后只好把这个俘虏放了。聪明的俘虏回答:我来这里是为了被绞死。因为如果真的绞死这个俘虏,那么这个俘虏说的是真话,而说了真话是要被烧死的。可是如果把这人烧死,那他答的就是假话,而说假话的是要被绞死的。这个聪明的俘虏利用真话假话,绞死、烧死之间的逻辑推理关系,救了自己一命。什么是逻辑•在现代汉语中,“逻辑”是个多义词,大致有四种词义:•第一,指客观事物发展变化的规律;•第二,泛指思维的规律;•第三,在扁义上指某种特殊的理论、观点和看问题的方法;•第四,特指一门研究思维形式及其规律和方法的科学。•我们所说的“逻辑”一般指逻辑规律,即关于思维形式结构最基本、最一般的规律。在日常语文学习中应该了解几方面的逻辑知识•1、概念•2、命题•3、推理•4、逻辑规律1、概念概念是反映思维对象的本质属性和分子范围的思维形式。属性包括本质属性和非本质属性。所谓本质属性,是决定该对象之所以成为该对象并区别于其他对象的属性;所谓非本质属性,是对该对象不具有决定意义的属性。ab全同关系a包含关系bbaabab交叉关系矛盾关系反对关系概念的外延之间的关系有以下五种关系:做练习概念和词语的关系•概念和词语呈现非常复杂的关系。•①一个概念可以由多个词语表示。•“父亲”是“有子女的男子”,这是“父亲”的概念。而“老子”“爹”“爸爸”“家严”“阿大”也可以表示这个概念,甚至“老爷子”“老头子”等在特定的场合也可以表示这个概念。•又如死是一种生理现象,中国人有上百种说法,一个字的有“亡”“故”“薨”;两个字的有“断气”“长眠”“物化”;三个字的“回老家”“上西天”“见阎王”;四个字的有“与世长辞”“百年之后”“骑鹤西去”;基督教有“上天堂”“下地狱”;共产主义者把它幽默地说成“去见马克思”。这些是同义词、近义词,词不相同,表示的概念却是一样的。•②一个词语也可以表示多个概念。•如北京是个内陆城市,但不少地方被称为海,“中南海”“北海”“什刹海”等,在这里,“海”是蒙古语“海子”的简称,意思是花园,这是元代沿袭下来的名称。语言当中的多义词常常表示了不止一个概念。写作中的运用选词贴切和概念的明确性:概念是词语的思想内容,词语是概念的表现形式。词语运用得贴切、准确与否直接影响着概念的表达是否明确的问题。例:1.班长工作很模范。2.我做过一度家庭教师。“模范”是名词,此处误用动词。“模范”可以做定语,如“模范工作者”“模范班级”等,但它不是形容词,不能受“很”修饰。因此“模范”应改为“积极”“认真”。“一度”副词误用为形容词,“一度”与“一次”用法不同,“一次”用在动词之后,“一度”用在动词之前。应改为“一度做过”。二.词语搭配恰当性要避免用词的错误,不仅要了解每个词的意义所表示的概念,还要注意词与词之间要有一定的搭配关系。词语搭配不得当,往往会造成判断表达的不准确,使人不明其意。例:1.老师留给我们的印象是良好而又深厚的。2.他的病状一直没完全康复。3.不能把中学生培养成理论脱离实际的现象。“良好”能跟主语“印象”搭配,但“深厚”不行,应改为“深刻”。“病状”和“康复”配不拢,没有康复的是“身体”不是“病状”。“学生”不会成为“现象”,应改为“人”。命题•命题,是运用概念进行判断的语言...