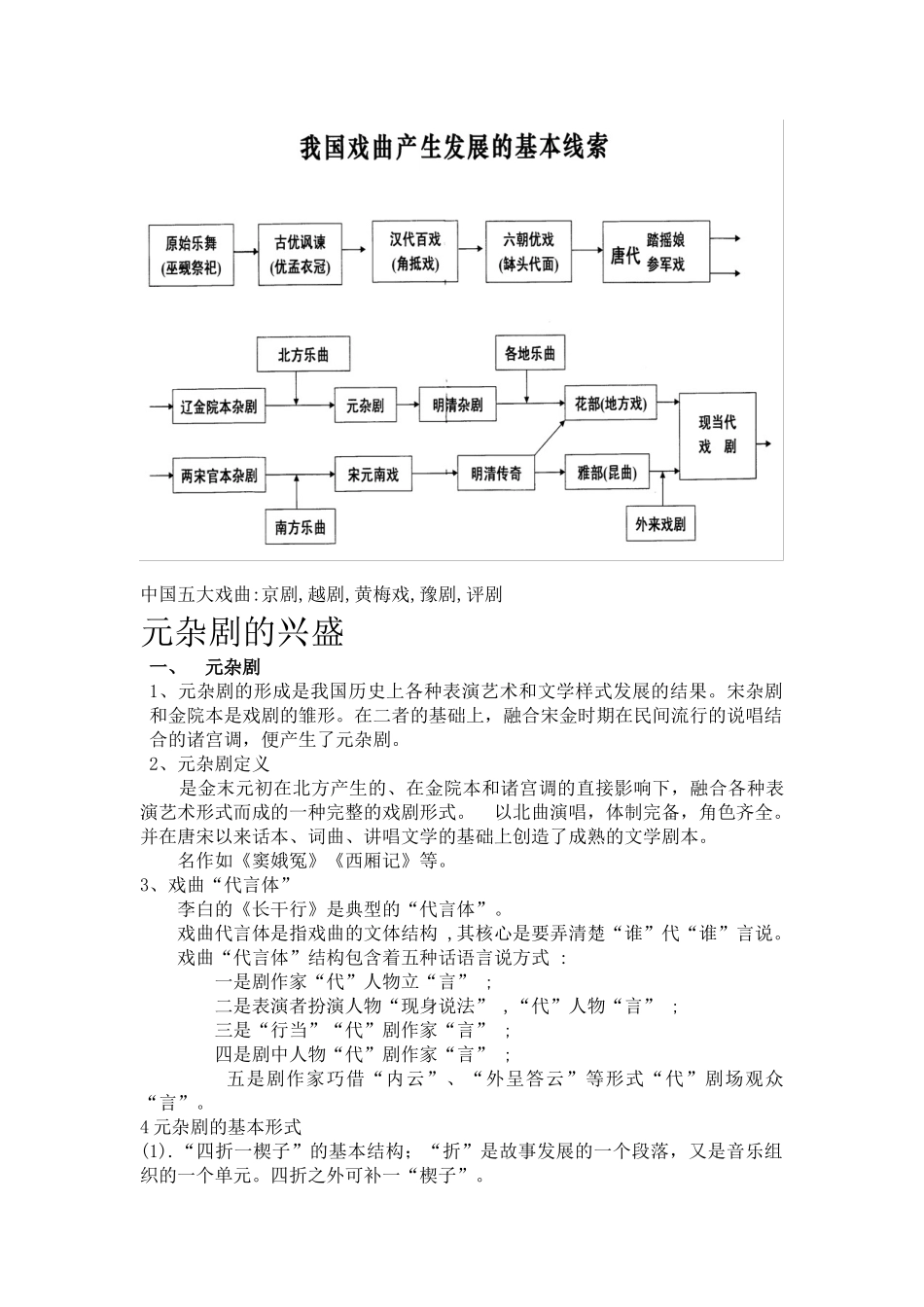

元杂剧的发展线索第一节中国古代戏曲的形成中国戏曲是融文学、美术、音乐、歌曲、杂技、表演等多种形式于一体的综合艺术。与传统的“乐”文化复合性特征有着天然联系。上古原始歌舞:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙。”(吕氏春秋)春秋战国:俳优。楚庄王“优孟衣冠”汉代:百戏(歌舞、杂技、武术),角抵戏。隋代:九部乐。中原乐舞和边民乐舞的交流。唐代:歌舞渐趋戏剧化。《霓裳羽衣舞》等大型歌舞;《代面》等小型歌舞。“参军戏”(参军、苍鹘两角色)表演故事进一步戏剧化。唐代传奇为戏曲剧本提供了故事素材;唐代诗歌、宋代长短句为戏曲唱词提供了借鉴。宋代:杂剧。演员已发展到五人,有完整故事情节。金代:院本。体制同宋杂剧,是向元杂剧的过渡形式。宋金说唱艺术“诸宫调”,提供了解决故事内容与联套曲牌的音乐形式结合问题的借鉴。古典戏曲产生并成熟于宋元时期。元代杂剧是中国古代音乐舞蹈艺术发展至宋元时期,与叙事文学相汇合,在宋杂剧和金院本的基础上,吸收说唱艺术中“诸宫调”的形式而产生的一种新的文艺形式。它综合了多种艺术因素的特性,并将其融为一体,形成了自己独特的形式和风格特色;特别是诗歌与音乐舞蹈的结合,确立了元杂剧作为诗剧的基本风貌。明清:传奇.以南方音乐为主.明代汤显祖的《临川四梦》清代的南洪北孔:洪升的《长生殿》,孔尚任的《桃花扇》.中国五大戏曲:京剧,越剧,黄梅戏,豫剧,评剧元杂剧的兴盛一、元杂剧1、元杂剧的形成是我国历史上各种表演艺术和文学样式发展的结果。宋杂剧和金院本是戏剧的雏形。在二者的基础上,融合宋金时期在民间流行的说唱结合的诸宫调,便产生了元杂剧。2、元杂剧定义是金末元初在北方产生的、在金院本和诸宫调的直接影响下,融合各种表演艺术形式而成的一种完整的戏剧形式。以北曲演唱,体制完备,角色齐全。并在唐宋以来话本、词曲、讲唱文学的基础上创造了成熟的文学剧本。名作如《窦娥冤》《西厢记》等。3、戏曲“代言体”李白的《长干行》是典型的“代言体”。戏曲代言体是指戏曲的文体结构,其核心是要弄清楚“谁”代“谁”言说。戏曲“代言体”结构包含着五种话语言说方式:一是剧作家“代”人物立“言”;二是表演者扮演人物“现身说法”,“代”人物“言”;三是“行当”“代”剧作家“言”;四是剧中人物“代”剧作家“言”;五是剧作家巧借“内云”、“外呈答云”等形式“代”剧场观众“言”。4元杂剧的基本形式(1).“四折一楔子”的基本结构;“折”是故事发展的一个段落,又是音乐组织的一个单元。四折之外可补一“楔子”。(2).每折都由“唱”“科”“白”三要素组成;唱:唱曲。由曲词和曲调构成。曲词:长短句交错基本每句押韵,一折中一韵到底。曲调:每折用同一宫调的多种曲子.科:表演。泛科,介。指示演员表情动作和舞台效果。如:“做把盏科”,“作掩泪科”。白:道白。有独白、背白、对白、带白、开场白、定场白、收场白等。(3).以旦、末为主的多种角色。主角正旦(旦本戏),主角正末(末本戏)。另有净、丑及加“外”“贴”“副”“冲”的旦、末、净角。5.元杂剧的思想内容,大致有以下几个方面:一是揭露社会黑暗、反映人民疾苦的社会问题剧;(《窦娥冤》)二是歌颂忠智豪杰,反映人民反抗斗争的英雄传奇剧和历史剧;(《单刀会》、纪君祥《赵氏孤儿》)三是描写恋爱婚姻、反映妇女命运和家庭问题的风月爱情剧和家庭剧;(《救风尘》、《望江亭》、白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》等)四是表现人生态度的伦理剧和隐逸剧(神仙道化和隐居乐道)等。元杂剧的家庭伦理剧着重宣传传统封建伦理道德中的“孝节义”。多取历史上著名的伦理故事,或当代生活中遵守封建伦理道德的楷模人物,加以铺陈敷演。如无名氏的《小张屠焚儿救母》。6.元杂剧的艺术特点一是创作手法上以现实主义为主流,又不乏积极浪漫主义手法的运用;二是戏剧冲突集中、情节紧凑,特别适合于舞台演出;三是人物塑造上,全方位塑造了形形色色、栩栩如手的人物形象,勾画出一幅元代社会的总体图卷;四是语言通俗而又丰富多彩,具有很强的表现力。此外,同以往文学形式相比,元杂剧还表现出它的鲜明的群众性,...