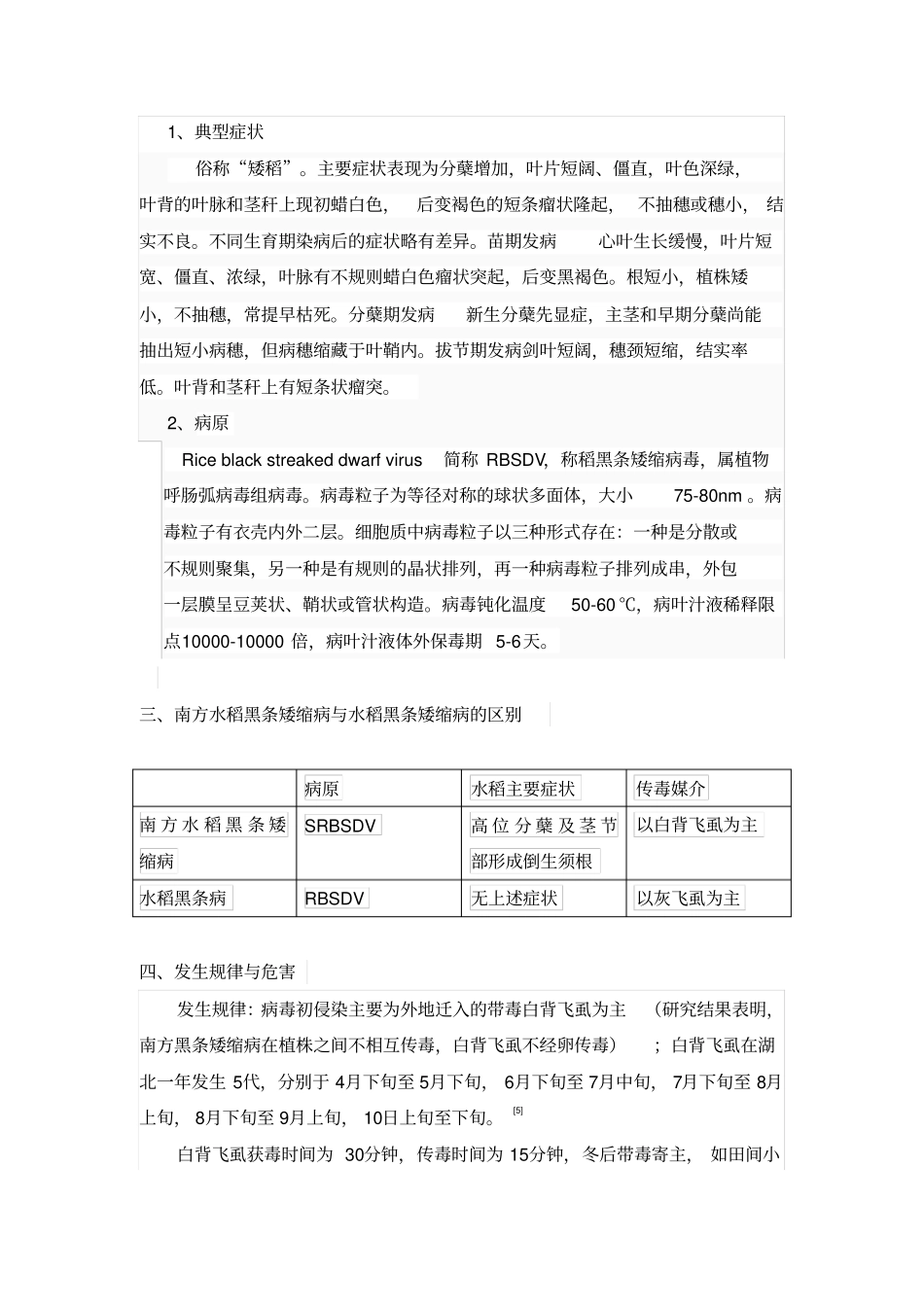

南方水稻黑条矮缩病学院:农学院专业:植物保护班级: 111姓名:胡欣平摘要:南方水稻黑条矮缩病是我国南方水稻生产中一种新发的病毒病,近年来发病面积逐年扩大、 加重,受害后水稻一般减产20%-30%,严重田块大 50%-80%,本文该病发病症状、规律、特点、防治等进行阐述。关键词:南方水稻黑条矮缩病发病症状发病规律、损失防治技术由植物病毒寄生引起的病害。 植物病毒必须在寄主细胞内营寄生生活,专化性强,某一种病毒只能侵染某一种或某些植物。但也有少数为害广泛; 如烟草花叶病毒和黄瓜花叶病毒。 一般植物病毒只有在寄主活体内才具有活性;仅少数植物病毒可在病株残体中保持活性几天、几个月、 甚至几年, 也有少数植物病毒可在昆虫活体内存活或增殖。植物病毒在寄主细胞中进行核酸(RNA 或 DNA)和蛋白质外壳的复制, 组成新的病毒粒体。 植物病毒粒体或病毒核酸在植物细胞间转移速度很慢, 而在维管束中则可随植物的营养流动方向而迅速转移,使植物周身发病。[1] 一、南方水稻黑条矮缩病的发现与命名南方水稻黑条矮缩病毒 (Southern rice black-streaked dwarf virus)是由我国首先发现鉴定和命名的危害农作物的病毒新种,属于斐济病毒属( Fijivirus eoviridae ),其传毒介体主要是白背飞虱。该病毒于 2001 年由华南农业大学周国辉教授在广东省首次发现。该症状似水稻黑条矮缩病(RBSDV), 但与 RBSDV存在明显的差异。 2004 年报道新株系, 2008 年被正式鉴定为南方水稻黑条矮缩病毒新种。 2009 年全国已有广东、广西、湖南、江西、海南、浙江、福建、湖北和安徽 9 个水稻主产省(区)明确发生,发生面积约500 万亩,失收面积 10万亩。 2010 南方水稻黑条矮缩病命名已被确认。[2]水稻发病后典型表现为植株矮缩、叶色深绿、叶背及茎秆出现条状乳白色或蜡白色,后变深褐色小突起、高位分蘖及茎节部倒生气须根、不抽穗或穗小,结实不良。剑叶或上部叶片可见凹凸的皱折 ,一蔸中有1 根或几根稻株比健株矮1/3 左右,半全穗。1、典型症状(1)发病稻株叶色深绿, 上部叶的叶面可见凹凸不平的皱折(多见于叶片基部)。(2)病株地上数节节部有倒生须根及高节位分枝;病株茎秆表面有乳白色大小约 1~2mm 的瘤状突起(手摸有明显粗糙感) ,瘤突呈蜡点状纵向排列成条形,早期乳白色,后期褐黑色;病瘤产生的节位,因感病时期不同而异,早期感病稻株,病瘤产生在下位节,感病时期越晚,病瘤产生的节...