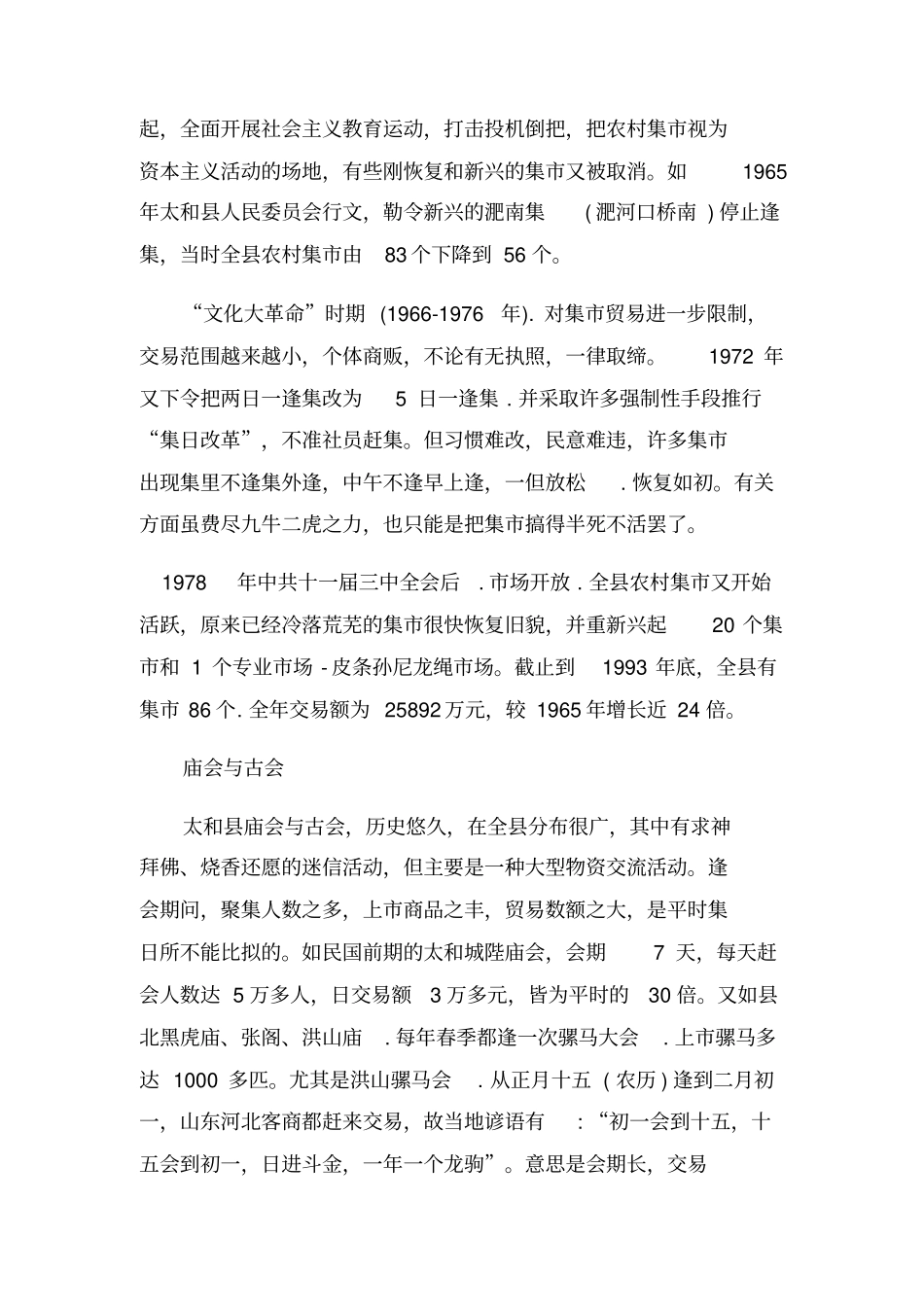

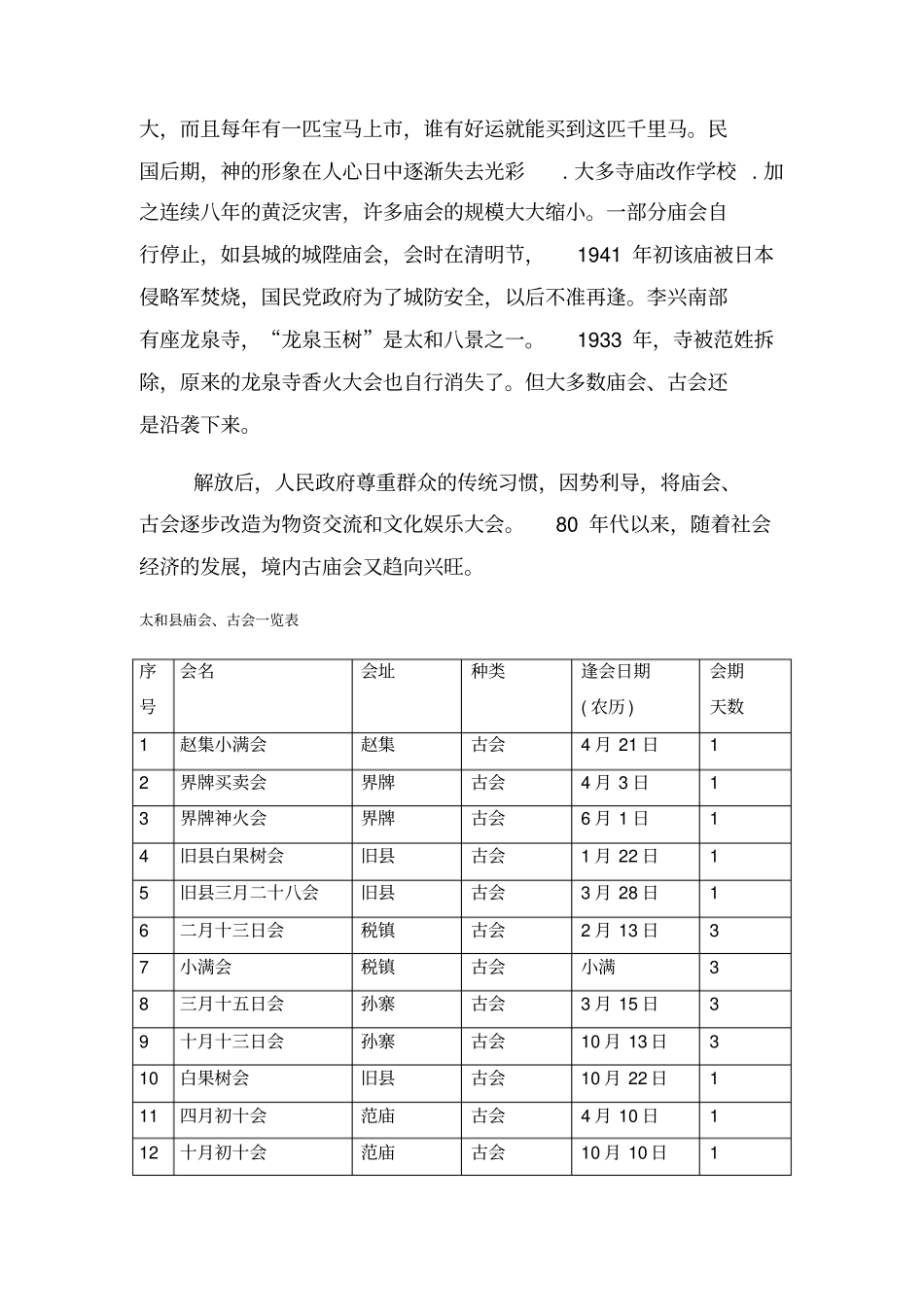

第一节集市和庙会集市的演变与分布太和人烟稠密,集市星罗棋布。民国E 才期,全县共有农村集市 82 个。比较兴隆的有旧县、原墙、税子铺、界首、光武、李兴、倪邱、双浮等。这些集市的起始时间,已无法查寻,见诸史籍的,原墙为汉镇(古细阳遗址),斤沟、旧县、税子铺等为唐宋时镇。抗日战争时期,太和没有沦陷,境内大部分集镇( 一部分在黄泛区 )曾出现短暂的畸形繁荣。特别是界首镇,一时万商云集,成为当时皖北第一商业重镇。解放后,行政区划有所调整,界首独立成市,淝河镇划入毫县。1951 年,阜阳县所属之苗集( 又名淝河镇 ) 、长春、二郎、宫集等集市划归太和。1953 年界首市改县,将太和之光武、芦村、枣林、大黄、邴集、马集、亮集等集市划入界首。至1953 年底,全县共有集市 78 个,其中商业户200 户以上的 2 个,100 户以上的 5个,50 户以上的 11 个,20 户以上的 50 个,过路店 10 个。太和农村集市两日一逢集,有的逢单日,有的逢双日,皆以农历为准 . 交易时间大都在中午,仅旧县、高湾两集是早晨逢集,俗称“露水集”。 1950年至1956 年,由于政府推行土地改革,促进了农业发展。加之政府大力组织物资交流,一般集市贸易较解放前兴旺。三年困难时期 (1959-1961年) ,集市贸易一度冷落一些小集镇相继瘫痪. 如沙河西岸的小新集便是。1962 年市场开放后,有的恢复,也有新兴起的,全县集市贸易额逐步增加,1963 年全县集市成交额达860. 85万元, 1964 年为 950 万元.1965 年为 1100 万元。 1964 年起,全面开展社会主义教育运动,打击投机倒把,把农村集市视为资本主义活动的场地,有些刚恢复和新兴的集市又被取消。如1965年太和县人民委员会行文,勒令新兴的淝南集( 淝河口桥南 ) 停止逢集,当时全县农村集市由83 个下降到 56 个。“文化大革命”时期 (1966-1976年). 对集市贸易进一步限制,交易范围越来越小,个体商贩,不论有无执照,一律取缔。1972 年又下令把两日一逢集改为5 日一逢集 . 并采取许多强制性手段推行“集日改革”,不准社员赶集。但习惯难改,民意难违,许多集市出现集里不逢集外逢,中午不逢早上逢,一但放松. 恢复如初。有关方面虽费尽九牛二虎之力,也只能是把集市搞得半死不活罢了。 1978年中共十一届三中全会后. 市场开放 . 全县农村集市又开始活跃,原来已经冷落荒芜的集市很快恢复旧貌,并重新兴起20 个集市和 1 个专业市场 - 皮条孙尼...