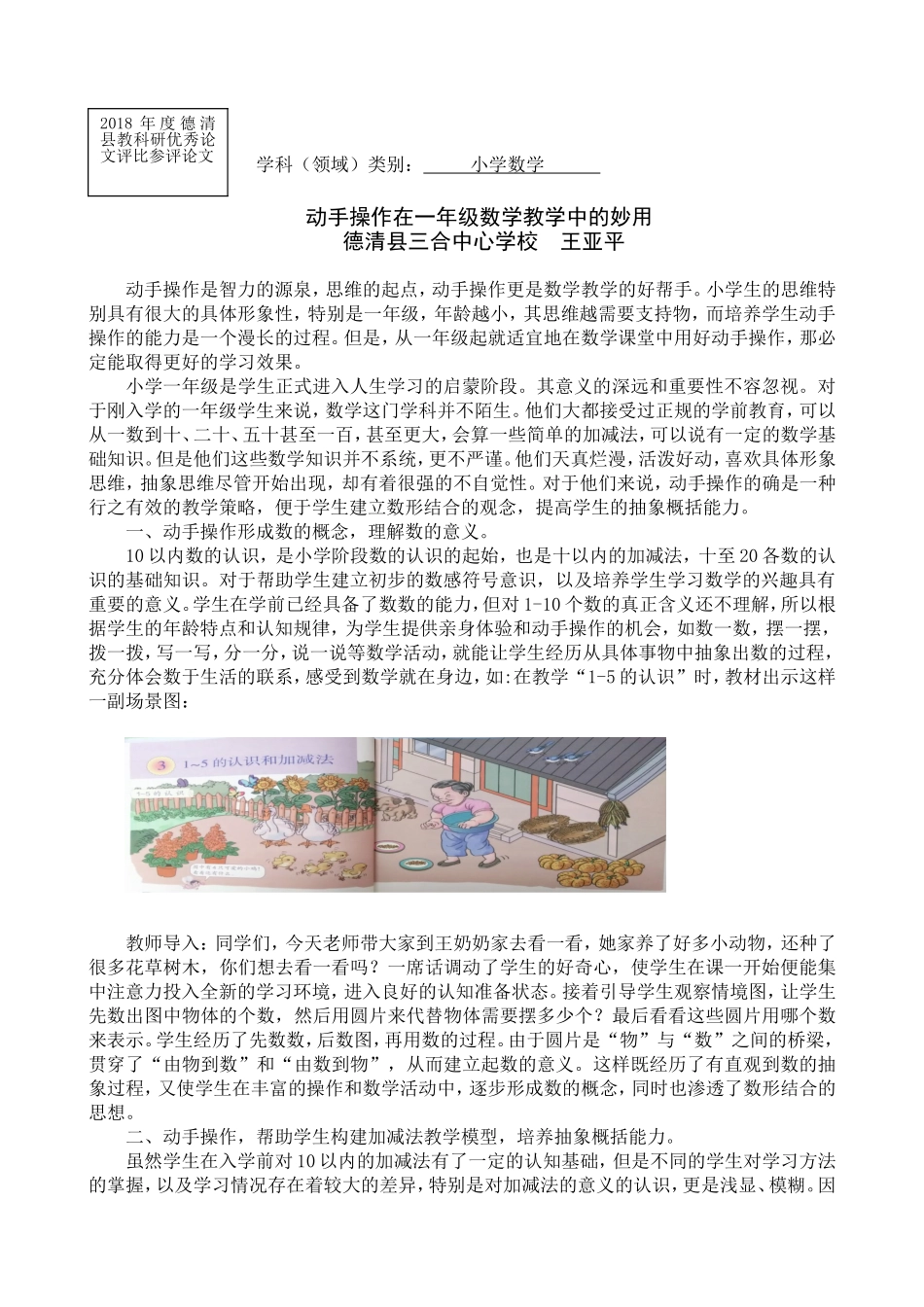

学科(领域)类别:小学数学动手操作在一年级数学教学中的妙用德清县三合中心学校王亚平动手操作是智力的源泉,思维的起点,动手操作更是数学教学的好帮手。小学生的思维特别具有很大的具体形象性,特别是一年级,年龄越小,其思维越需要支持物,而培养学生动手操作的能力是一个漫长的过程。但是,从一年级起就适宜地在数学课堂中用好动手操作,那必定能取得更好的学习效果。小学一年级是学生正式进入人生学习的启蒙阶段。其意义的深远和重要性不容忽视。对于刚入学的一年级学生来说,数学这门学科并不陌生。他们大都接受过正规的学前教育,可以从一数到十、二十、五十甚至一百,甚至更大,会算一些简单的加减法,可以说有一定的数学基础知识。但是他们这些数学知识并不系统,更不严谨。他们天真烂漫,活泼好动,喜欢具体形象思维,抽象思维尽管开始出现,却有着很强的不自觉性。对于他们来说,动手操作的确是一种行之有效的教学策略,便于学生建立数形结合的观念,提高学生的抽象概括能力。一、动手操作形成数的概念,理解数的意义。10以内数的认识,是小学阶段数的认识的起始,也是十以内的加减法,十至20各数的认识的基础知识。对于帮助学生建立初步的数感符号意识,以及培养学生学习数学的兴趣具有重要的意义。学生在学前已经具备了数数的能力,但对1-10个数的真正含义还不理解,所以根据学生的年龄特点和认知规律,为学生提供亲身体验和动手操作的机会,如数一数,摆一摆,拨一拨,写一写,分一分,说一说等数学活动,就能让学生经历从具体事物中抽象出数的过程,充分体会数于生活的联系,感受到数学就在身边,如:在教学“1-5的认识”时,教材出示这样一副场景图:教师导入:同学们,今天老师带大家到王奶奶家去看一看,她家养了好多小动物,还种了很多花草树木,你们想去看一看吗?一席话调动了学生的好奇心,使学生在课一开始便能集中注意力投入全新的学习环境,进入良好的认知准备状态。接着引导学生观察情境图,让学生先数出图中物体的个数,然后用圆片来代替物体需要摆多少个?最后看看这些圆片用哪个数来表示。学生经历了先数数,后数图,再用数的过程。由于圆片是“物”与“数”之间的桥梁,贯穿了“由物到数”和“由数到物”,从而建立起数的意义。这样既经历了有直观到数的抽象过程,又使学生在丰富的操作和数学活动中,逐步形成数的概念,同时也渗透了数形结合的思想。二、动手操作,帮助学生构建加减法教学模型,培养抽象概括能力。虽然学生在入学前对10以内的加减法有了一定的认知基础,但是不同的学生对学习方法的掌握,以及学习情况存在着较大的差异,特别是对加减法的意义的认识,更是浅显、模糊。因2018年度德清县教科研优秀论文评比参评论文此,利用情境,创设生动有趣的学习氛围,动手操作,探究方法,积累数学活动经验,就显得格外重要。比如我教学加法的意义时,课件先呈现给学生的是这样的一副情境图:问:你看到了什么?紧接着追问:能提出什么问题?学生提问:小丑一共有几个气球?有的一下子就说出一共有4个。但这4个是怎么算的呢?在这个问题上,有的学生借助实物数出来,有的学生想到把3个红气球和1个蓝气球合在一起或者加起来就是4个气球。于是我趁势用课件演示,把两只手的气球合起来,借助手势,使学生初步感知“合起来”的意思。接着让学生用圆片代替气球摆一摆,引导学生发现3个圆片和1个圆片放在一起就是合起来的意思,进而说明把3和1合起来,在数学上我们用符号“+”表示。板书“+”,数一数合在一起是多少,用数字几来表示?在学生回答的基础上,再板书“=”,并在等号后面写上4。然后教学算式的读法,说出算式中每一部分的意义。这一过程为学生创造自主探究动手操作的机会,通过言语,手势,集合等形式让学生体会把两个数合起来,就用加法计算。这样由意义感知到算式表达,再到算式解读,经历了数学化的过程,体现了“情境—图形—模型”的建模过程。三、动手操作,借助画图渗透数学思想方法,形成解决问题的策略。画直观图是小学数学一种重要的。思想方法,它可以使抽象的问题直观化,生动化,能够变出象思维为形象思维,有助于把握数学...