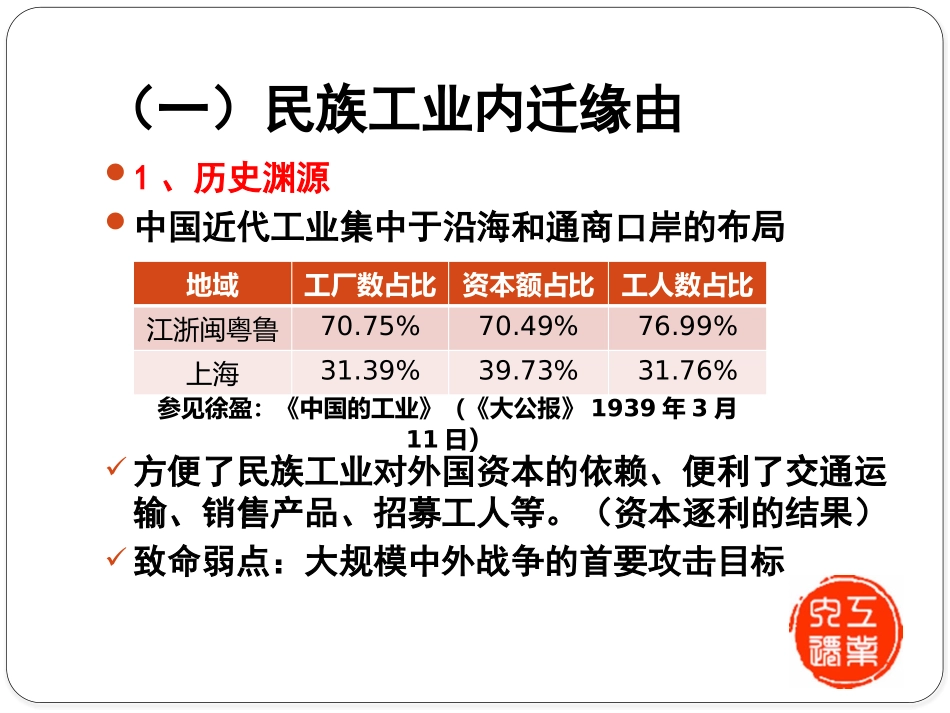

讨论组:牟俊豪朱恩杰田桐姚宗宇时间:2017年5月15日讨论:抗战时期民族工业内迁探析抗战工业内迁之缘由(一)民族工业内迁缘由1、历史渊源中国近代工业集中于沿海和通商口岸的布局方便了民族工业对外国资本的依赖、便利了交通运输、销售产品、招募工人等。(资本逐利的结果)致命弱点:大规模中外战争的首要攻击目标地域工厂数占比资本额占比工人数占比江浙闽粤鲁70.75%70.49%76.99%上海31.39%39.73%31.76%参见徐盈:《中国的工业》(《大公报》1939年3月11日)(一)民族工业内迁缘由2、九一八事变后的变局国民政府态度的改变1932.11国防设计委员会—对川、湘、赣等内地省份的资源调查国民经济建设运动:五年建设重工业计划全国铁路网的修建(一)民族工业内迁缘由2、九一八事变后的变局国民政府态度的改变1932.11国防设计委员会—对川、湘、赣等内地省份的资源调查国民经济建设运动:五年建设重工业计划全国铁路网的修建日本蚕食中国计划的推进与全国范围内抗日救亡运动的高涨(民族矛盾上升为主要矛盾的趋势)一二九运动西安事变(一)民族工业内迁缘由3.七七事变后的现实背景国民政府为保存国家经济实力,大抵支持内迁。确立内迁领导机构、颁布鼓励内迁的法规、提供经济支持。局限:实行有限的搬迁、地方政府存在不配合的情况民族资本家为保存和发展民族经济、爱国抗日寻求出路。近代民族资本家的两面性(实业救国)阻力:①不愿以家业与员工冒险;②以英美租界为避风港;③对持久战没有深刻认识,以及一二八事变的“历史经验”民生轮船公司卢作孚林继庸抗战工业内迁之概况(二)民族工业内迁概况1、迁移时间及规模时间:1937年七月至1940年年底迁移规模:沿海地区内迁工厂公448家,物资达79000余吨,工人13000余人。40.421.656.44.91内迁企业结构机械工业纺织工业化学工业食品、饮食工业季度2、迁移方向(1)由沿海迁往湖南、重庆、四川(2)沿海迁往所在省内地(3)山西迁往陕西、四川(4)广东迁往广西、湖南等地到1941年底,根据国民政府财经部的报告,由沿海成功内迁的企业共452家。54.6729.215.95.115.11民族工业内迁方向四川湖南陕西广西其他省份3、迁移过程存在的问题:(1)迁移仓促,准备不足。(2)部分企业内迁意志不坚定,徒增行程成本。4、艰难的过程:军事形势紧张,路途艰难;迁移仓促,往往都是冒着炮火拆卸机器设备、运送物资。抗战工业内迁之意义(一)完善了近代工业布局和工业体系抗战中国部分后方工业机器冶炼电气化学纺织其他重庆15917231206248桂林17488237昆明1167251813贵阳610713西安1201191510为国民政府抗战打下了经济基础1.大量精华民族工业尤其是机器工业的内迁为新工厂的建立提供了机器,有力的推动了抗战时期新工厂的扩建2.位国民政府抗战提供了资金和武器弹药上的支持3.为大量人员提供了就业岗位,稳定了社会秩序。推动了大后方的建设1.民族工业内迁促进了大后方经济发展和人民生活水平的提高2.民族工业内迁推动了大后方的基础设施建设和城市化进程3.民族工业内迁带来了大批的人才,并进一步改变了当地落后的观念战时工业厂区的现状及保护以重庆近郊工业为例概括战时迁渝的绝大部分企业集中在半岛近郊四周的南岸、江北、西郊、大渡口等地,在不到100平方公里的土地面积内,集中了全市工业总产值80%以上的企业,新中国成立后这些企业成为重庆城市工业发展的主体。半个多世纪过去了,随着城市的不断拓展,抗战时期在“两江四岸”建成的几个大型重工业企业,现都处在主城的中心位置,不仅造成产地与原料、燃料以及消费等多环节的严重脱节,更直接成为今天中心城区环境的主要污染源。初步变迁随着全国范围的产业结构调整和城市发展,2002年重庆市制定了“退二进三”、“退城进郊”的战略规划,将主城区内具有环境污染和安全隐患的企业有计划地搬离主城。作为老工业基地,随着工厂搬迁和转型,重庆城市中遗留下的老厂区,如江北滨江路沿线、南岸铜元局以及化龙桥等工业片区,已迅速被焕然一新的高楼所代替,原有的场所空间消失殆尽,而这种割裂了城市发展历史纽带的更新方式,最终带来的是千篇...