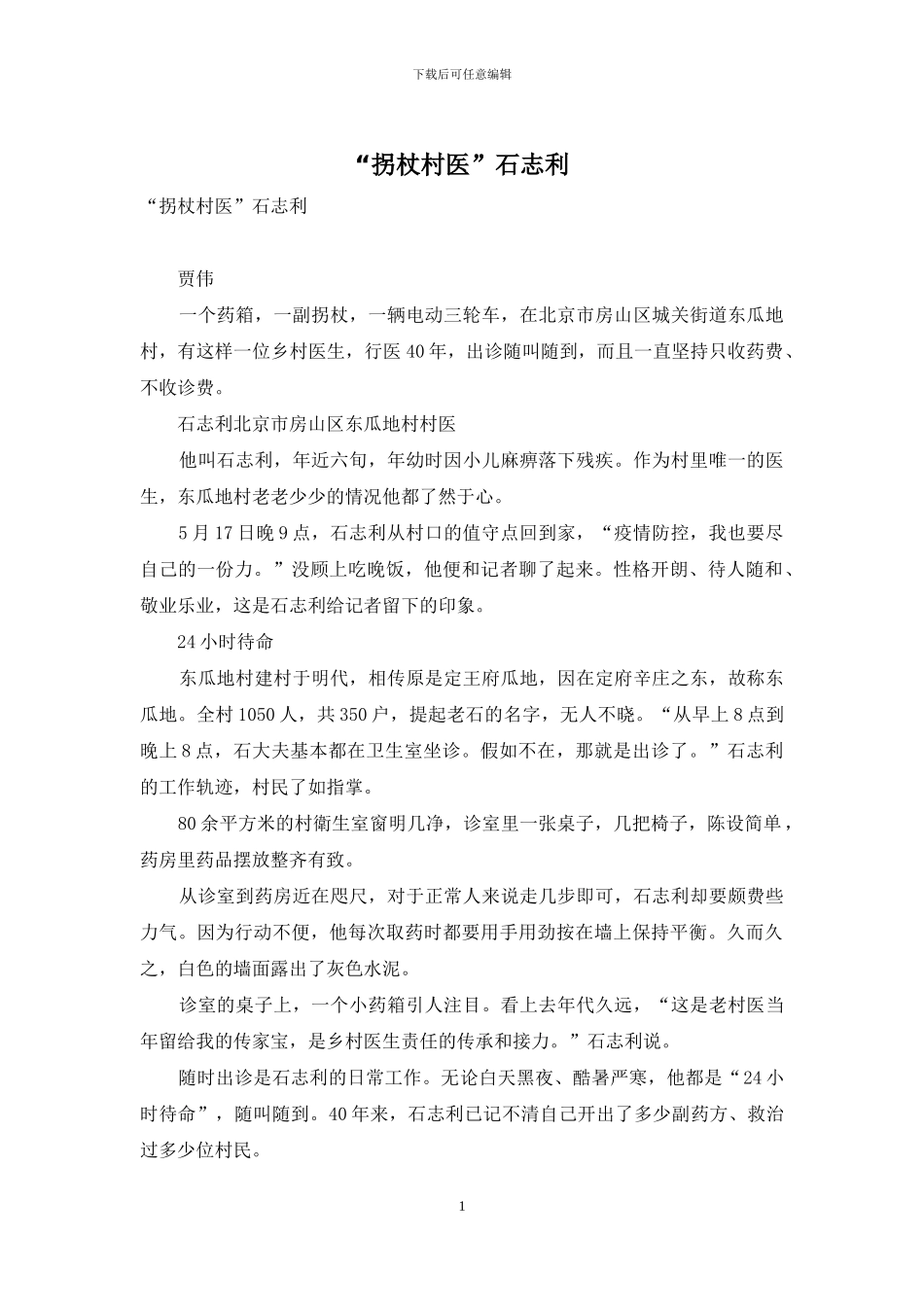

下载后可任意编辑“拐杖村医”石志利“拐杖村医”石志利 贾伟 一个药箱,一副拐杖,一辆电动三轮车,在北京市房山区城关街道东瓜地村,有这样一位乡村医生,行医 40 年,出诊随叫随到,而且一直坚持只收药费、不收诊费。 石志利北京市房山区东瓜地村村医 他叫石志利,年近六旬,年幼时因小儿麻痹落下残疾。作为村里唯一的医生,东瓜地村老老少少的情况他都了然于心。 5 月 17 日晚 9 点,石志利从村口的值守点回到家,“疫情防控,我也要尽自己的一份力。”没顾上吃晚饭,他便和记者聊了起来。性格开朗、待人随和、敬业乐业,这是石志利给记者留下的印象。 24 小时待命 东瓜地村建村于明代,相传原是定王府瓜地,因在定府辛庄之东,故称东瓜地。全村 1050 人,共 350 户,提起老石的名字,无人不晓。“从早上 8 点到晚上 8 点,石大夫基本都在卫生室坐诊。假如不在,那就是出诊了。”石志利的工作轨迹,村民了如指掌。 80 余平方米的村衛生室窗明几净,诊室里一张桌子,几把椅子,陈设简单,药房里药品摆放整齐有致。 从诊室到药房近在咫尺,对于正常人来说走几步即可,石志利却要颇费些力气。因为行动不便,他每次取药时都要用手用劲按在墙上保持平衡。久而久之,白色的墙面露出了灰色水泥。 诊室的桌子上,一个小药箱引人注目。看上去年代久远,“这是老村医当年留给我的传家宝,是乡村医生责任的传承和接力。”石志利说。 随时出诊是石志利的日常工作。无论白天黑夜、酷暑严寒,他都是“24 小时待命”,随叫随到。40 年来,石志利已记不清自己开出了多少副药方、救治过多少位村民。 1下载后可任意编辑 一年冬天,外面飘着鹅毛大雪,石志利忙到晚上 10 点多才回家。刚准备休息,门外就传来了一阵急促的敲门声。村东头王大哥的孩子高烧不退,需要紧急救治。石志利二话不说,披上大衣,背上药箱,拄着拐杖就出门。 石志利回忆说,孩子烧退了,天也亮了。类似的例子还有很多。后来,为了方便快速出诊,石志利买了辆三轮摩托。如今,三轮车已更换了 5 辆。“刹车片刚修好,看来这个老伙计也快光荣退休了。”石志利笑着说。 榜上无名 脚下有路 “看病认真又认真,真心实意为人民;要问乡医何处有,众人齐指瓜地村。”邻村的张召,爱人患有慢性病常请石志利治疗,写了一首打油诗以表谢意。 时至今日,当年上学临行前的情景还时常出现在石志利脑海中,“你要好好读书,把医学好了,回来为父老乡亲服务。”乡亲...