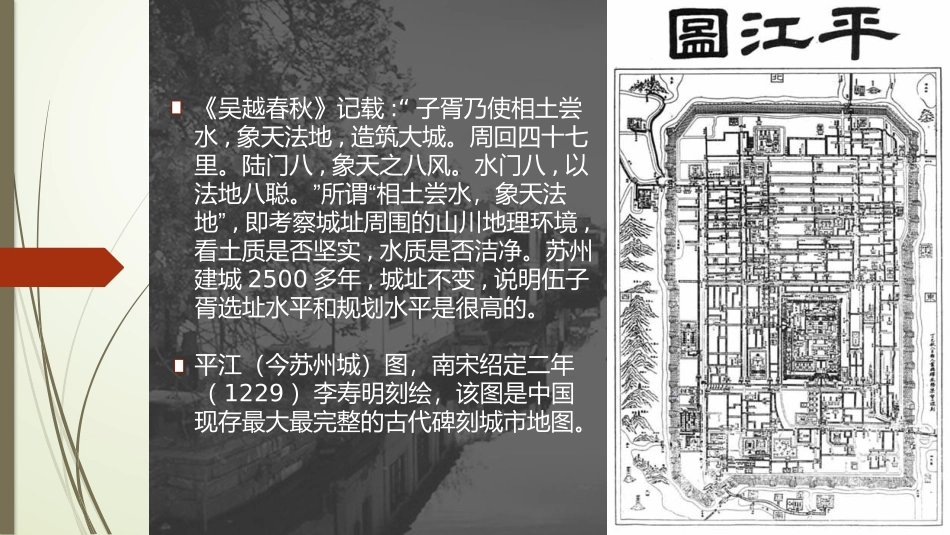

苏州古城选址与环境分析苏常(州)熟,天下足。——陆游《奔牛水闸记》苏州古城选址与环境分析1.城市与外部空间要素的关系我国古代的城市选址存在三种主要的思想学说,其中以《管子》“”为代表的地利说在城市选址的水源、交通、军事防御、地质、气候、防灾等方面均有详细而科学的论述。苏州,古称吴,又叫阖闾(hélǘ)大城,姑苏,平江,茂苑,吴门,东吴等。苏州古城,面积14.2平方公里,是古代江南的大城市之一。于公元前514年,吴王阖闾令伍子胥建城至今,2500多年,城址未变为世所罕见。是中国最早的城市之一。《吴越春秋》记载:“子胥乃使相土尝水,象天法地,造筑大城。周回四十七里。陆门八,象天之八风。水门八,以”“法地八聪。所谓相土尝水,象天法”地,即考察城址周围的山川地理环境,看土质是否坚实,水质是否洁净。苏州建城2500多年,城址不变,说明伍子胥选址水平和规划水平是很高的。平江(今苏州城)图,南宋绍定二年(1229)李寿明刻绘,该图是中国现存最大最完整的古代碑刻城市地图。苏州位于长江之南,太湖之北,地当长江三角洲的东部,京杭大运河和吴淞江(苏州河)交汇于此,市区和郊区有虎丘、天平、灵岩诸山。吴大城(即伍子胥创建的阖闾大城)位于太湖水系的东部,地势低下,为水乡泽国。太湖太湖在城的西面,它是江南水系的中心,古称具区,别称五湖,又称震泽、笠泽,相传广袤316万ha,经实测为2,425km2,是全国五大淡水湖之一。古代南方以水运为主。明代著名地理学家王士性出:“西北山高陆行,而无舟楫,东南泽广,”舟行而鲜车马。(《广志绎》卷之一,方舆崖略)吴大城址,为长江、太湖水运交通枢纽的位置,交通十分便利,有用水之便,关键是如何避免或减少洪水之灾。伍子胥将城址选于自低丘陵至平原过渡地带的地形较高处,与太湖之间隔着一群小山,避开太湖洪水的直接冲击,城区地势略高于周围地区,加上建设了城池,城内历史上罕有洪涝之灾。古代城池是王者统治的政治中心,又是百姓的聚居空间,更是军事防御的重地。伍子胥选址古代苏州建吴国都城,无论从地理位置、气候条件,还是自然环境,都是理想建都之全气之地。古代苏州是军事战略要地。《周易.“”坎.彖》云:王公设险以守其国,“古人选择城址很重视扼要冲,利”交通的地理位置。春秋时期诸侯纷争,战火四起。城址选取首先要具备军事攻守防御的有利条件。综观古代苏州地理形势,西抱太湖,北依长江,东近海口,南临水网密布的沼泽之地。太湖号称三万六千顷七十二峰。相传,上古有南蛮部落首领防风氏,在太湖中设立十二个山门以保卫百姓安全,其中最大最险的山门在长沙山与渔阳山之间,古代为进出太湖必经之口,无风三尺浪,是军事防御的天然屏障。“”古代苏州是王者统治与享乐的领地。而古代苏州四角山水的地理环境,山水奇秀的自然景色,似乎更适合营建供统治者游乐享受的离“宫别馆和场圃苑囿。新建的吴国都城有三重城垣,外郭六十八里六”“”“十步,大城四十七里二百一十步二尺,除了大城之外,城中有小”“”“”城二。其中吴小城,周十二里,伍子胥城,周九里二百七十步。“古代苏州是生产生活与战备的基地。管仲认为,地之守在城,”“城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟立城郭之目的在于设守”备、实仓廪、治兵库。城市需要后备的农业生产基地,战争需要充裕的粮草。苏州地处长江三角洲中心部位,除西部为丘陵地带,其余是广袤平川,土地肥沃,水源充足,气候适宜。“”西汉司马迁在《史记》中曾说,吴有三江五湖利,便于兴修水利、农田灌溉和航行交通。吴国都城选址苏州,是立国建都之后发展农业、备战囤粮、强国富民的需要。古代苏州的城市建设者们有意或无意间构建了古代城市的生态和谐。这块土地上发达的农业经济,便利的商品集散条件,使它跃然成为了天下粮仓和江南城市的商业中心。2.历史各个时期的苏州古城秦汉吴县城秦汉吴县为会稽郡治,也就是今天的苏州城。吴县城是在春秋吴国都城吴城的基础上重建的,大体上就是吴子城,周回五里,位于今苏州城的中部地区。唐代苏州城唐代的苏州城水陆交通便利,全城被划分为60坊。坊市、河道、街巷交错并行,形成了苏州独特的城市风貌。城中央的子城仍是郡守衙署所在地...