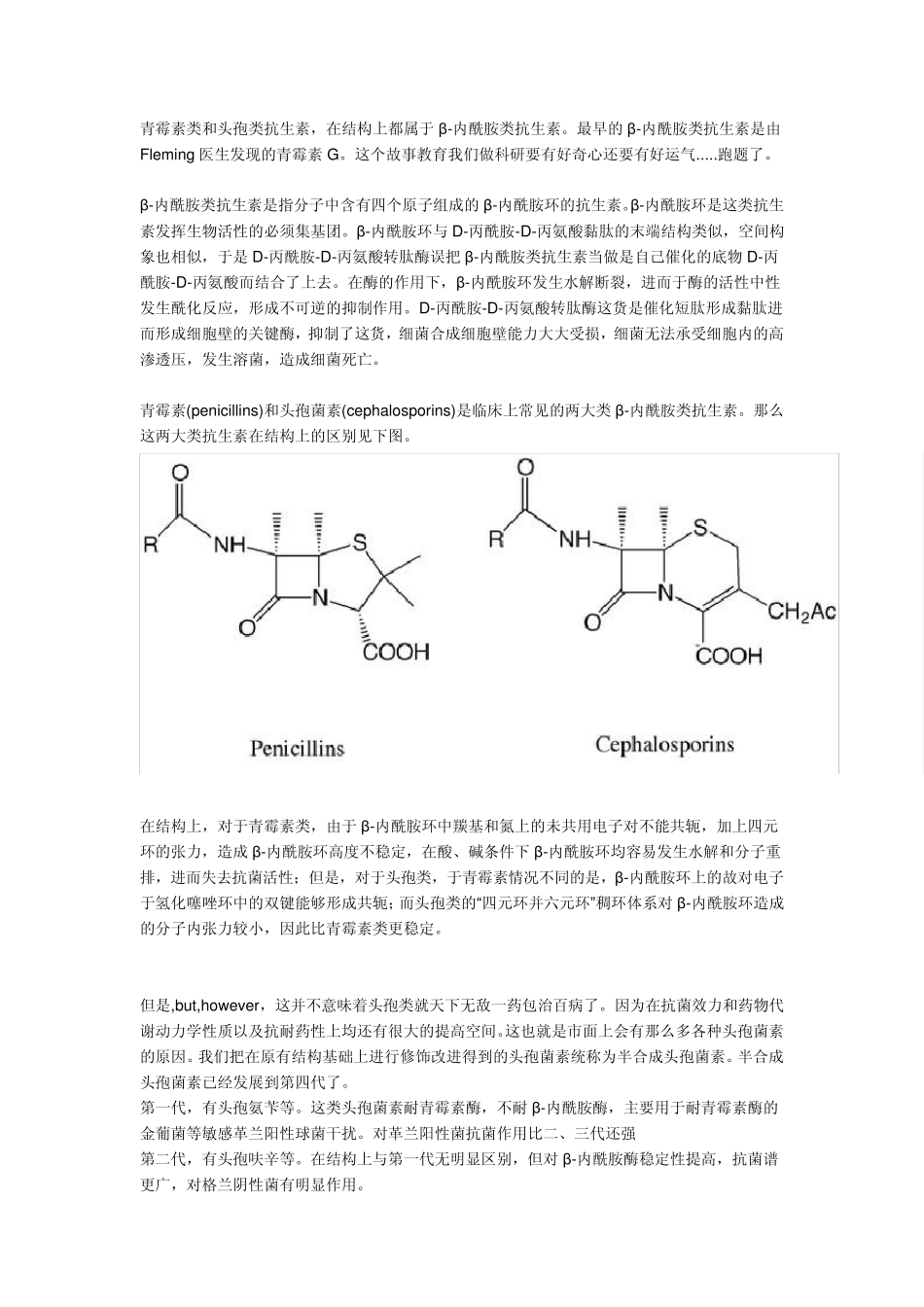

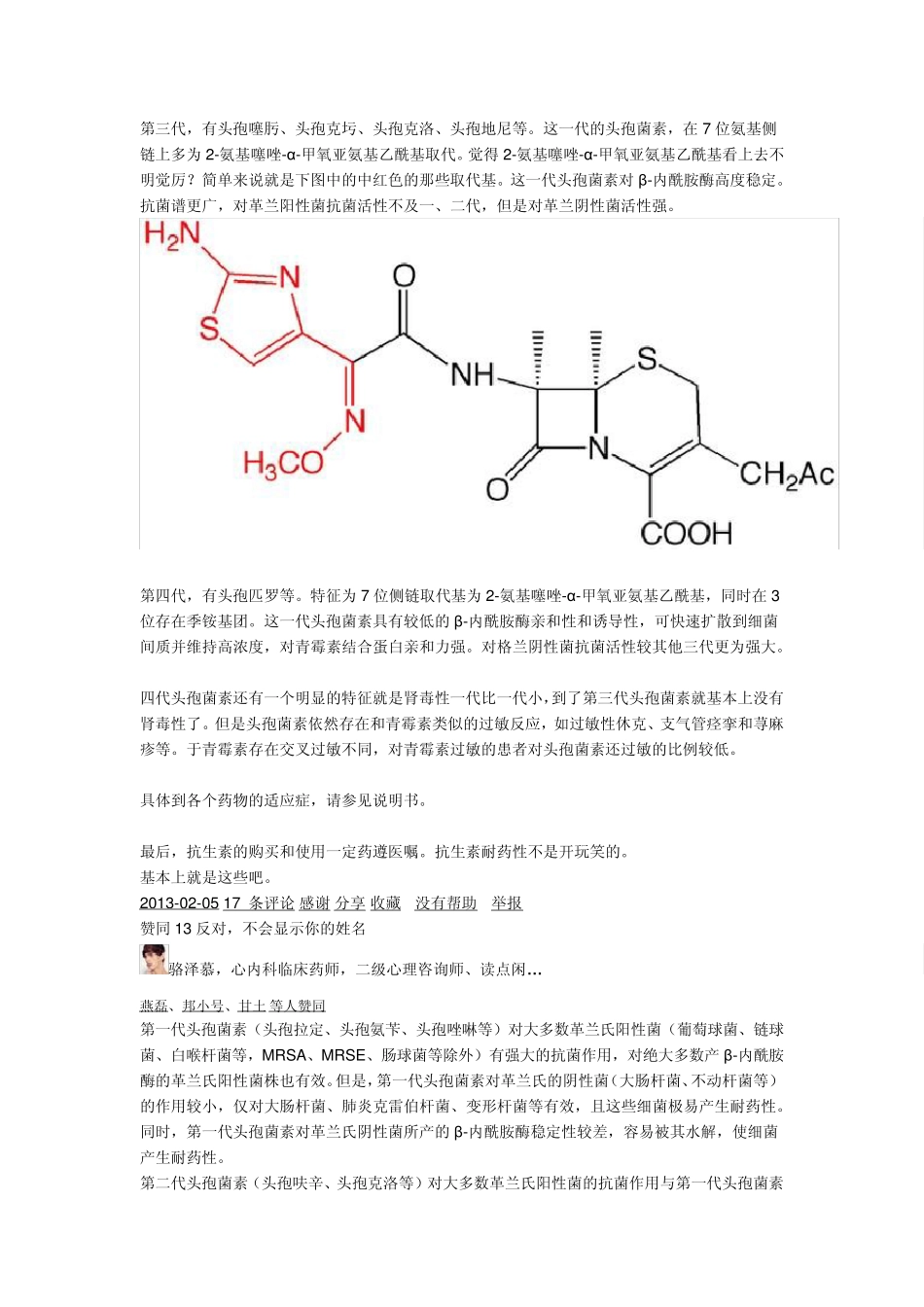

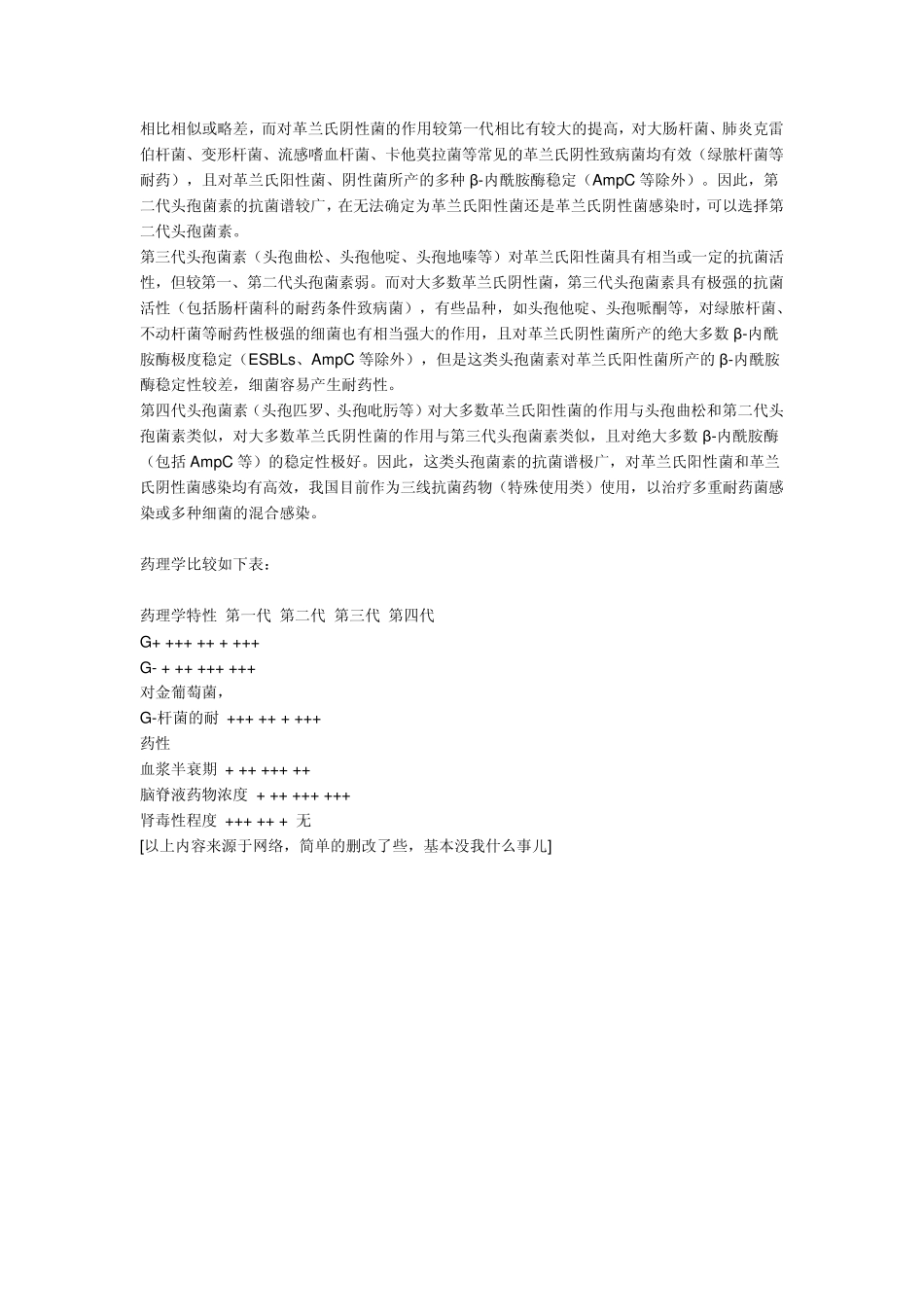

青霉素类和头孢类抗生素,在结构上都属于 β-内酰胺类抗生素。最早的 β-内酰胺类抗生素是由Fleming 医生发现的青霉素 G。这个故事教育我们做科研要有好奇心还要有好运气.....跑题了。 β-内酰胺类抗生素是指分子中含有四个原子组成的 β-内酰胺环的抗生素。β-内酰胺环是这类抗生素发挥生物活性的必须集基团。β-内酰胺环与 D-丙酰胺-D-丙氨酸黏肽的末端结构类似,空间构象也相似,于是 D-丙酰胺-D-丙氨酸转肽酶误把 β-内酰胺类抗生素当做是自己催化的底物 D-丙酰胺-D-丙氨酸而结合了上去。在酶的作用下,β-内酰胺环发生水解断裂,进而于酶的活性中性发生酰化反应,形成不可逆的抑制作用。D-丙酰胺-D-丙氨酸转肽酶这货是催化短肽形成黏肽进而形成细胞壁的关键酶,抑制了这货,细菌合成细胞壁能力大大受损,细菌无法承受细胞内的高渗透压,发生溶菌,造成细菌死亡。 青霉素(penicillins)和头孢菌素(cephalosporins)是临床上常见的两大类 β-内酰胺类抗生素。那么这两大类抗生素在结构上的区别见下图。 在结构上,对于青霉素类,由于 β-内酰胺环中羰基和氮上的未共用电子对不能共轭,加上四元环的张力,造成 β-内酰胺环高度不稳定,在酸、碱条件下 β-内酰胺环均容易发生水解和分子重排,进而失去抗菌活性;但是,对于头孢类,于青霉素情况不同的是,β-内酰胺环上的故对电子于氢化噻唑环中的双键能够形成共轭;而头孢类的“四元环并六元环”稠环体系对β-内酰胺环造成的分子内张力较小,因此比青霉素类更稳定。 但是,but,how ever,这并不意味着头孢类就天下无敌一药包治百病了。因为在抗菌效力和药物代谢动力学性质以及抗耐药性上均还有很大的提高空间。这也就是市面上会有那么多各种头孢菌素的原因。我们把在原有结构基础上进行修饰改进得到的头孢菌素统称为半合成头孢菌素。半合成头孢菌素已经发展到第四代了。 第一代,有头孢氨苄等。这类头孢菌素耐青霉素酶,不耐 β-内酰胺酶,主要用于耐青霉素酶的金葡菌等敏感革兰阳性球菌干扰。对革兰阳性菌抗菌作用比二、三代还强 第二代,有头孢呋辛等。在结构上与第一代无明显区别,但对β-内酰胺酶稳定性提高,抗菌谱更广,对格兰阴性菌有明显作用。 第三代,有头孢噻肟、头孢克圬、头孢克洛、头孢地尼等。这一代的头孢菌素,在 7 位氨基侧链上多为 2-氨基噻唑-α-甲氧亚氨基乙酰基取代。觉得 2-氨基噻唑-α-甲氧亚氨基乙酰基看上去不明觉厉?简单来说就是下图中的中红...