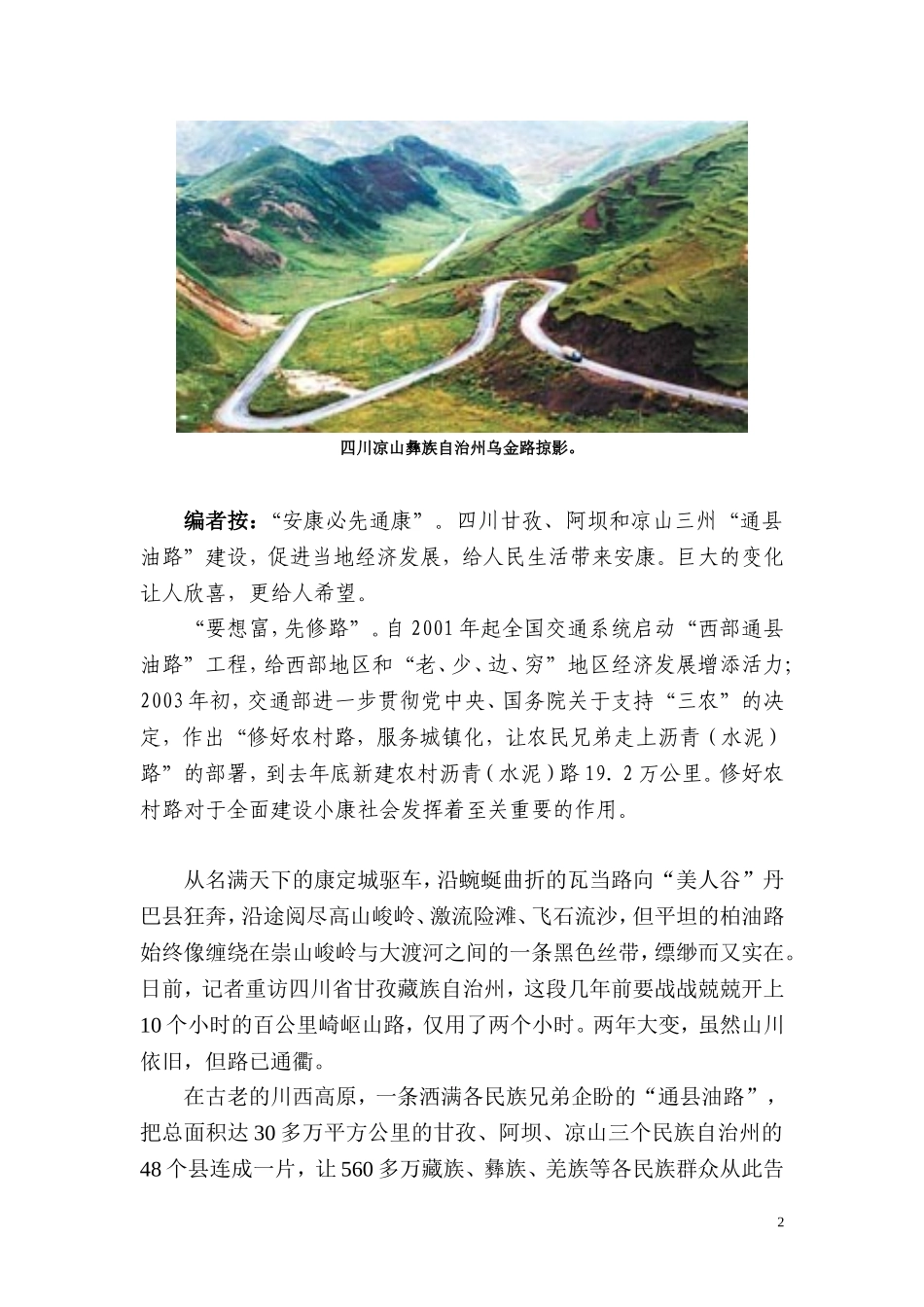

农村公路建设新闻宣传系列报道之一一、川西高原一线牵------四川少数民族地区“通县油路“工程建设纪实《人民日报》(2005年08月17日)本报记者郑德刚二、放眼农村公路建设系列报道《经济日报》本报记者刘晓峰之一:农村公路为何越来越通畅本报评论员之二:农村公路建设任重道远之三:农村公路让农民生活变了样川西高原一线牵——四川少数民族地区“通县油路”工程建设纪实《人民日报》(2005年08月17日第1版)本报记者郑德刚1四川凉山彝族自治州乌金路掠影。编者按:“安康必先通康”。四川甘孜、阿坝和凉山三州“通县油路”建设,促进当地经济发展,给人民生活带来安康。巨大的变化让人欣喜,更给人希望。“要想富,先修路”。自2001年起全国交通系统启动“西部通县油路”工程,给西部地区和“老、少、边、穷”地区经济发展增添活力;2003年初,交通部进一步贯彻党中央、国务院关于支持“三农”的决定,作出“修好农村路,服务城镇化,让农民兄弟走上沥青(水泥)路”的部署,到去年底新建农村沥青(水泥)路19.2万公里。修好农村路对于全面建设小康社会发挥着至关重要的作用。从名满天下的康定城驱车,沿蜿蜒曲折的瓦当路向“美人谷”丹巴县狂奔,沿途阅尽高山峻岭、激流险滩、飞石流沙,但平坦的柏油路始终像缠绕在崇山峻岭与大渡河之间的一条黑色丝带,缥缈而又实在。日前,记者重访四川省甘孜藏族自治州,这段几年前要战战兢兢开上10个小时的百公里崎岖山路,仅用了两个小时。两年大变,虽然山川依旧,但路已通衢。在古老的川西高原,一条洒满各民族兄弟企盼的“通县油路”,把总面积达30多万平方公里的甘孜、阿坝、凉山三个民族自治州的48个县连成一片,让560多万藏族、彝族、羌族等各民族群众从此告2别了出无路、行无车的历史,美丽的川西高原和连绵雪山也从此发生着神奇的变化。原先一望无际的大草原,雨后春笋般长出了一片片牧民新村;油路沿线建起的绿色蔬菜基地、特色水果基地、养殖基地、牦牛产品加工基地,播撒着农牧民致富的希望;一排排“藏家乐”、“农家乐”、“帐篷宾馆”,吸引着越来越多的游客来这片神奇的土地探险;交通条件的改善,让众多境内外投资者慕名而至,仅2003年阿坝州就签约引资项目91个,引资32.9亿元……甘孜州德格县祖祖辈辈的人没走出过大山,更没看过汽车这个长着眼睛、鼻子、不吃草就能轰隆隆叫着跑的家伙。通车不到一年的时间,公路沿线4个乡的农牧民已购买了6辆农用车、1辆“东风齐头”、3辆小车和268辆摩托车。他们感慨地说:“50年前毛主席让我们得到了解放,今天公路修通了,共产党又给予了我们第二次解放,为我们铺平了一条致富的路。”没有现代化的交通设施,就不可能有现代化的生活四川省甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州和凉山彝族自治州位于四川西部地区,周边与甘肃、青海、西藏和云南等省、自治区接壤,总面积占了四川全省的60%多,境内绝大部分地区处于青藏高原东麓及云贵高原北部,平均海拔高达3500米。由于特殊的地理位置和气候环境,三个民族地区境内高山大川纵横、森林草原广袤,孕育了众多的世界级风景名胜和多样性生物形态,著名的九寨沟、海螺沟、四姑娘山、泸沽湖以及香格里拉等景区就坐落在这片充满神奇色彩的高原上。三州地区还是我国第二大稀土矿区,已探明的各种矿藏达70多种。然而,这里旖旎的风光和无尽的宝藏却因为交通设施的极度落后,千百年来始终深藏高山峡谷之中,外人难得一睹。据四川省交通厅介绍,建国以来,三州公路交通从无到有,进步巨大,但截至2000年底,三州地区公路密度仅为每平方公里7公里,且76%为非等级公路。交通落后严重制约了三州经济的发展,总面积占全省60%的三个民族地区国内生产总值总和只相当于全省的5%,3许多乡村村民终年在不通路、不通电、不通电话、不通邮、不通广播的环境下苦度时光。四川省甘孜、阿坝和凉山三个少数民族自治州过去都属西康省,交通不便,经济很不发达。2001年6月,国务院领导同志在四川视察工作时指出“安康必先通康”,决定由国家资助建设三州的通县公路。当年8月17日,总投资达40亿元、总里程达4282公里的“通县油路”工程拉开序幕。消息传来,三州一片...