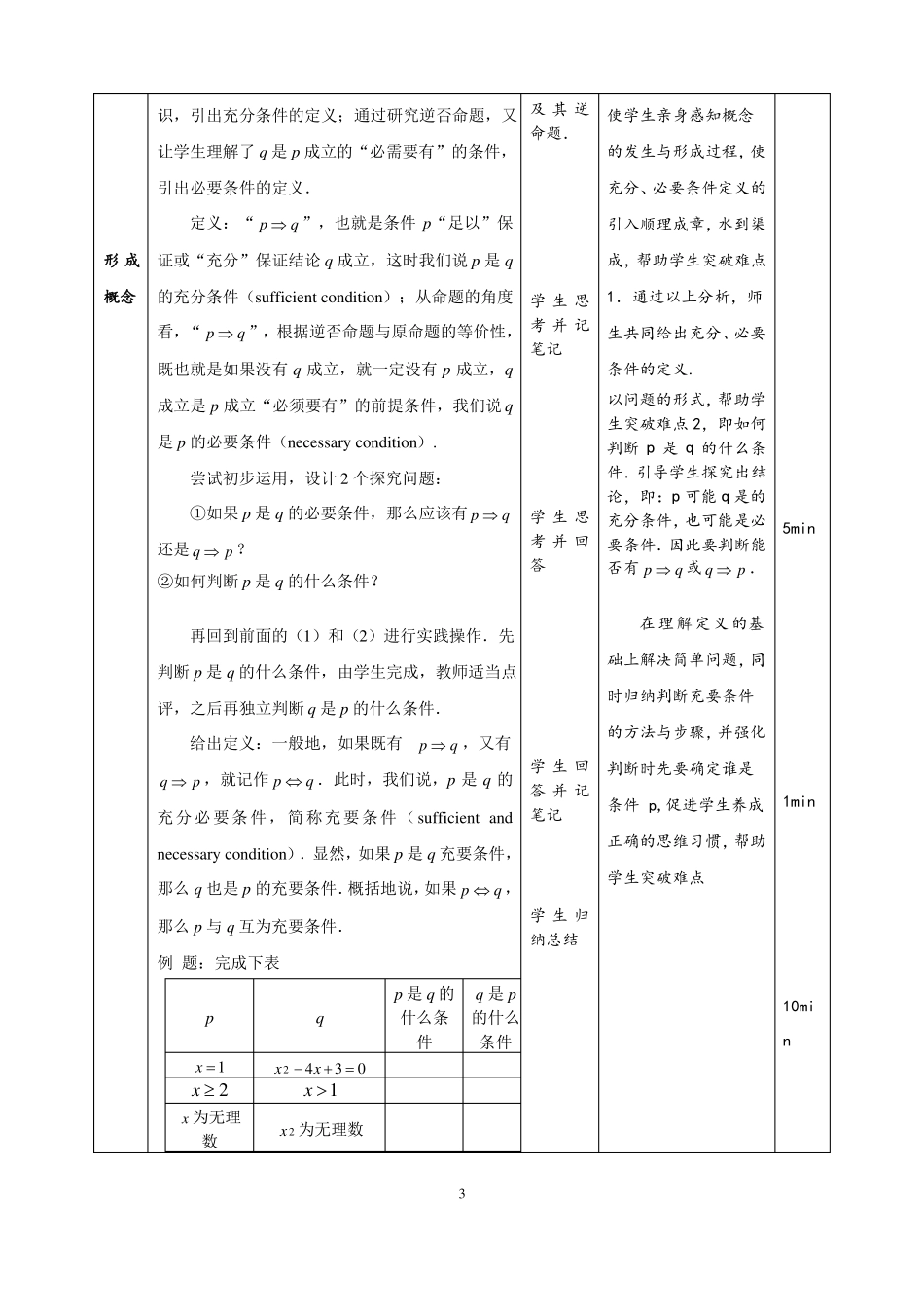

课程名称学科一、教学基本信息1.2充分条件与必要条件(第 1 课时)授课人数学学段选修1-1年级王秀荣高二二、指导思想和理论依据新的课程标准指出:数学课程应面向全体学生,促进学生获得数学素养的培养和提高;逐步形成数学观念和数学意识.这与建构主义教学观相吻合.本节课正是基于这样的理念,通过创设丰富的问题情境,引导学生主动探究,强调学生的主体性,使学生实现知识的建构,培养学生“用数学”的意识.在教学中在“探究”中创新.三、教学背景分析1.教学内容分析教科书结合实例给出推断符号“ ”和等价符号“ ”,并引出充分条件、必要条件与充要条件的概念.它们是研究命题的条件与结论之间的逻辑关系的重要工具,是中学数学中最重要的数学概念之一.在“充分条件与必要条件”这节内容前,教材安排了“命题及其关系”作为必要的知识铺垫,并把充分、必要条件的定义安排在第一课时,第二课时学习充要条件.学习本节,要注意与前面有关逻辑初步知识内容的联系,本节所讲的充分条件、必要条件与充要条件中的p、q 与四种命题中的 p、q 内容是一致的,即它们可以是简单命题,可以是不能判断真假的语句,也可以是“若p 则 q”形式的复合命题,但本节中,一般只要求 p、q 是简单命题,而不作更深的讨论.2.学生情况分析虽然经过初中及高一的学习,学生已经具备一定的逻辑推理能力,但学生在学习本节内容时的知识储备仍不够丰富.这些概念较抽象,与学生原有的思维习惯有所差异,理解和掌握这些内容有一定难度.结合以往的教学实践,我估计学生会在以下几个方面的学习中存在困难:⑴若 p q ,为什么把 q 叫 p 的必要条件;⑵在判断 p 是 q 的什么条件时,学生知道要判断 p 是否是 q 的充分条件,但会“忘记”还要判断 p 是否是 q 的必要条件.⑶在具体关系判断中,较难确定谁是条件 p.为了突破难点,理顺知识间的逻辑关系,让学生能在比较、识别中把握三个概念的内涵,教学中对这部分内容进行整合处理,第一课时完成三个定义的学习以及初步运用,第二课时进行拓展应用训练.基于本节内容特点,教学中通过师生对实例的考察研究,采用探究式教学法,通过师生互动来实现本节课的教学目标.对学生的要求,不可追求一步到位,要有一个随着学习的深入,逐步提高、完善的过程.四、教学目标1.知识与技能目标:初步理解充分条件、必要条件与充要条件的概念,掌握几种基本类型的判定方法,熟练利用“”解决...