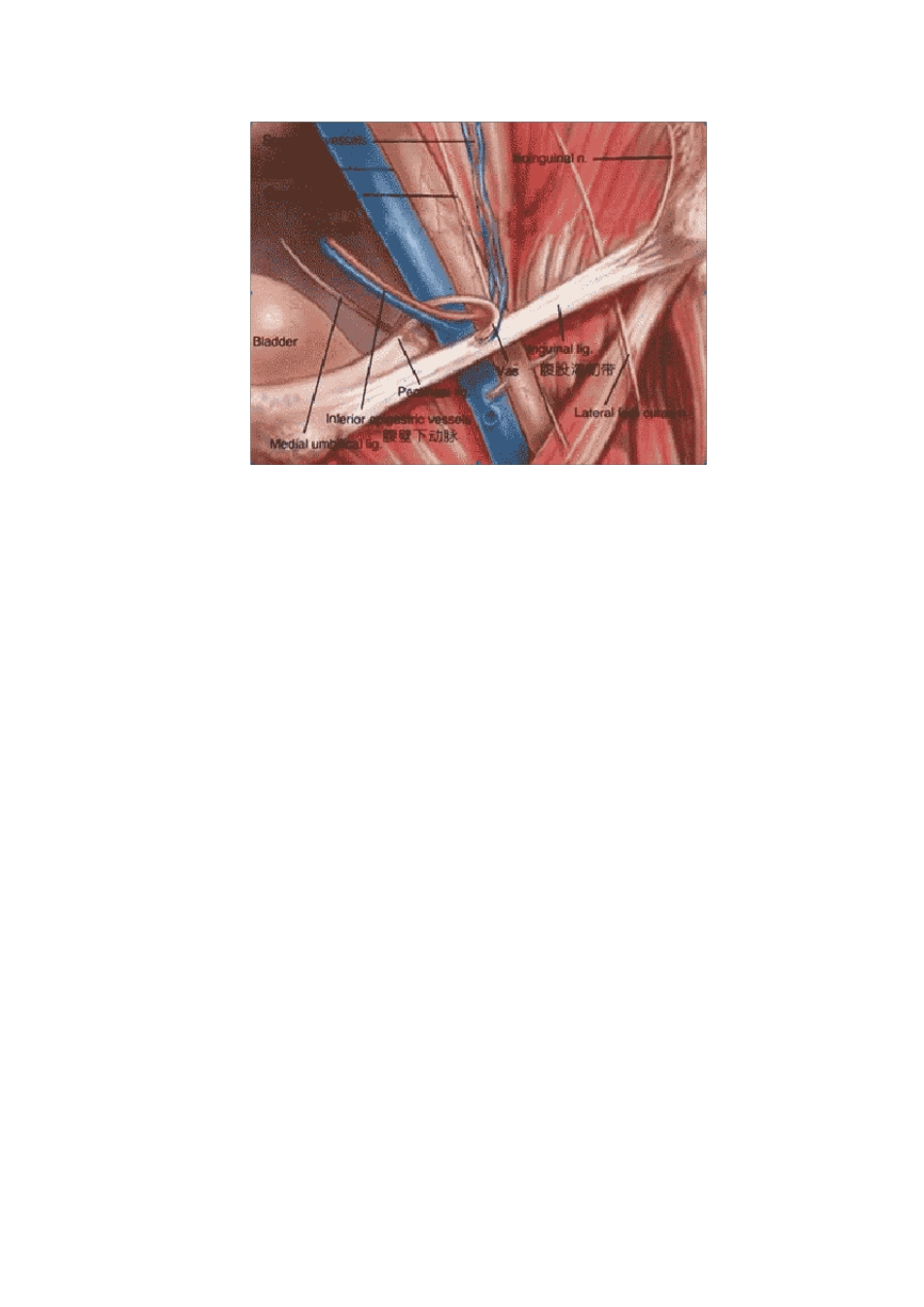

第三章 病例分析——腹外疝 腹外疝是由腹腔内的器官或组织连同腹膜壁层,经腹壁薄弱点或孔隙,向体表突出所形成。 病因 1.腹壁强度降低 2.腹内压力增高 临床类型 易复性疝 难复性疝 嵌顿性疝与绞窄性疝 易复性疝:疝内容物很容易回纳入腹腔。 难复性疝:疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔内但并不引起严重症状者。 嵌顿性疝:如疝内容物为肠管,肠壁及系膜受压,静脉回流受阻,导致肠壁淤血、水肿,颜色可转为深红,伴囊内淡黄色渗液积聚。但肠系膜动脉搏动尚可触及,如及时解除嵌顿,病变肠管可恢复正常。 绞窄性疝:嵌顿如不能及时解除,肠管动脉血供逐渐减少至消失,肠壁失去光泽、弹性和蠕动能力,最终变黑坏死。疝囊内渗液变为淡红色或暗红色血水。 腹股沟疝 临床表现与诊断 斜疝 易复性斜疝:除腹股沟区有肿块和偶有胀痛外,并无其他症状。肿块常在站立、行走、咳嗽或劳动时出现,多呈带蒂柄的梨形,并可降至阴囊或大阴唇。 难复性斜疝:除胀痛稍重外,主要特点是疝块不能完全回纳。 嵌顿性疝:通常发生在斜疝,表现为疝块突然增大,并伴有明显疼痛,不能回纳。肿块紧张发硬,且有明显触痛。如疝内容物为肠袢,可伴有机械性肠梗阻的表现。 绞窄性疝:嵌顿性疝进一步发展所致,临床症状严重。长时间绞窄可继发感染,引起疝外被盖组织的急性炎症,严重者可发生脓毒血症。 直疝 多见于年老体弱者,主要临床表现是当病人直立时,腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿块,并不伴有疼痛或其他症状,平卧后多能自行消失,绝不进入阴囊,极少 发生嵌顿。 斜疝与直疝的鉴 别 斜 疝 直 疝 发 病 年 龄 多 见 于 儿 童 及 青 壮 年 多 见 于 老 年 突 出 途 径 经 腹 股 沟 管 突 出 , 可 进阴 囊 由 直 疝 三 角 突 出 , 不 进阴 囊 疝 块 外 形 椭 圆 或 梨 形 , 上 部 呈 蒂柄 状 半 球 形 , 基 底 较 宽 回 纳 疝 块 后 压 住 深 环 疝 块 不 再 突 出 疝 块 仍 可 突 出 精 索 与 疝 囊 的 关 系 精 索 在 疝 囊 后 方 精 索 在 疝 囊 前 外 方 疝 囊 颈 与 腹 壁 下 动 脉的 关 系 疝 囊 颈 在 腹 壁 下 动 脉外 侧 疝 囊 颈 在 腹 壁 下 动 脉内 侧 嵌 顿 机 会 较 多 极 少 鉴 别 诊 断 1.睾 丸 鞘 膜 积 液 : 鞘 膜 积...