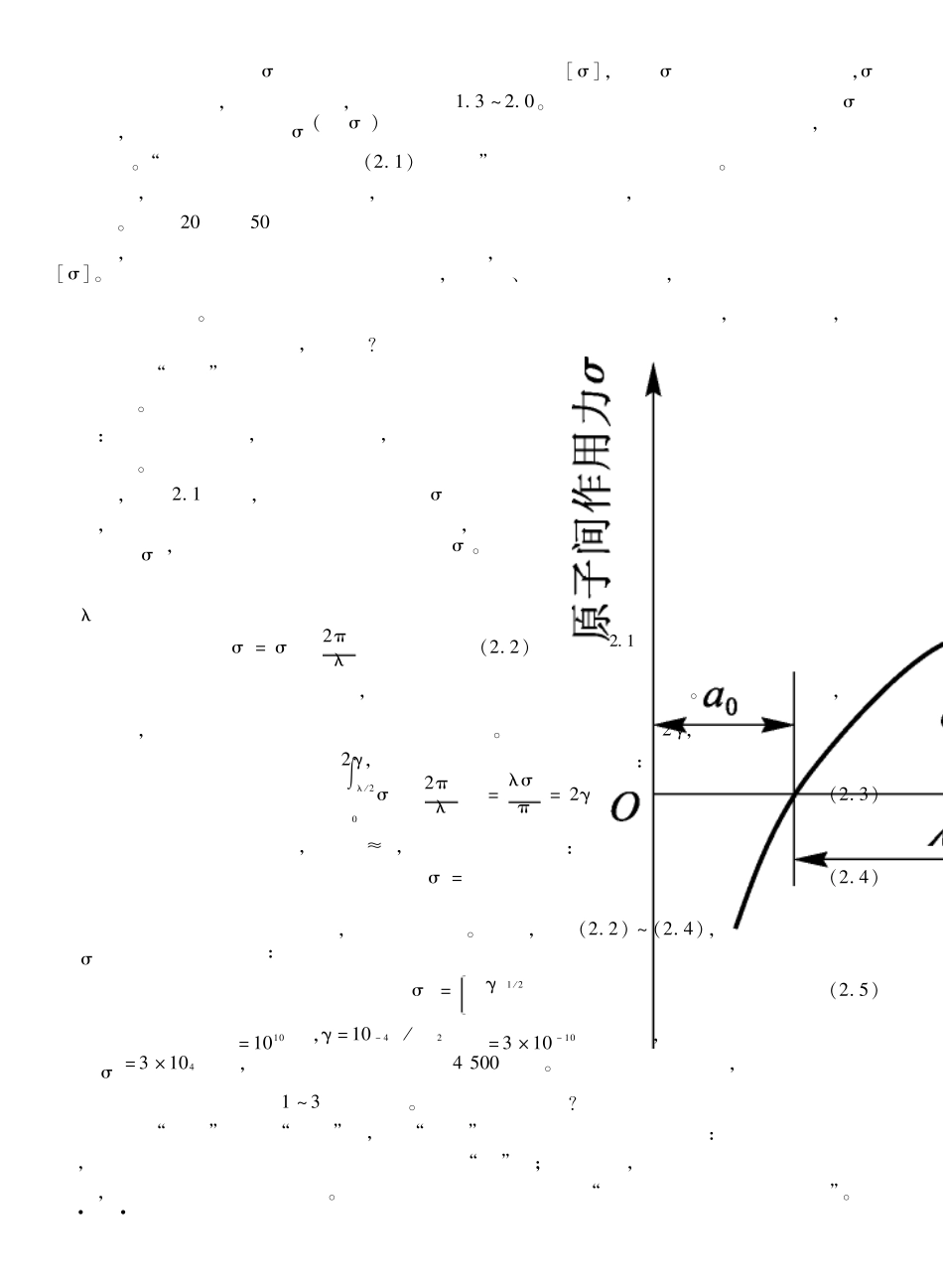

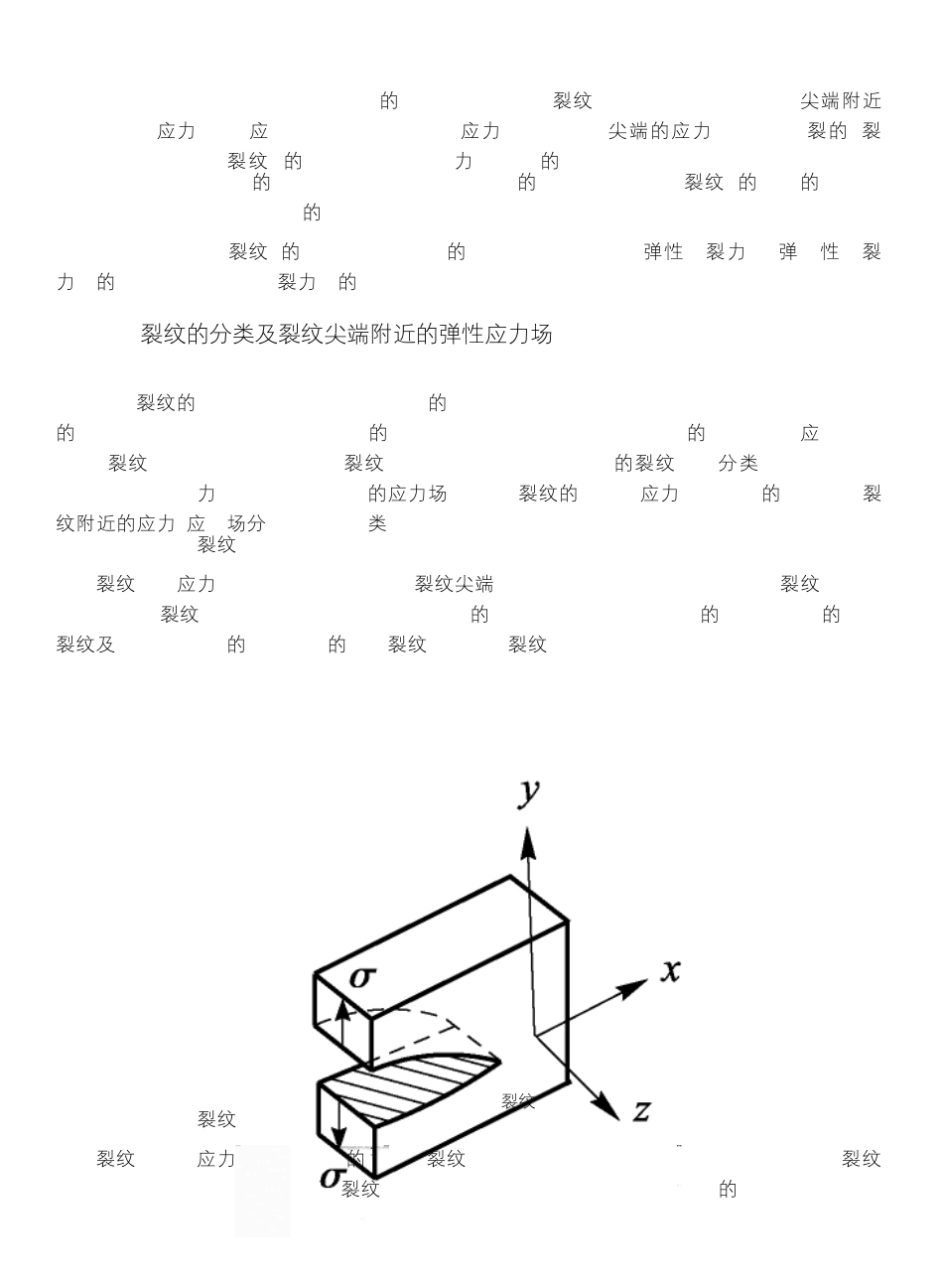

第2章宏微观破坏力学基础 在实际生活、生产当中,人们到处可以看到材料或者构件“坏”了。比如,2008年“五一二”四川汶川大地震顷刻间那么多房屋倒塌,从而造成近 9万条活生生的生灵的消失;平时人们还常常见到桥梁坍塌、列车出轨、飞机失事以及各种大小车祸等。这种例子数不胜数。作为大学生或者科技工作者,我们有什么责任呢?为什么会有这么多破坏事件呢?应如何防止这些破坏事件发生?材料或者构件为什么会坏呢?从这些毫无规律的破坏事件中是否可以总结出一些规律性的东西出来呢?本章的任务就是阐述如何从这些看似毫无规律性的东西中提取最核心的东西———裂纹,通过裂纹的概念分析破坏的工程问题和科学问题。本章主要从宏观破坏力学、微观破坏力学和纳观破坏力学三个方面阐述宏微观破坏力学的基本内容。2畅1 宏观破坏力学分析在一系列的事故中,人们毫无疑问地要问:“材料或者构件为什么会坏?”,从第1章已经知道,任何材料或者构件都不是孤立存在的,它一定受到一定载荷的作用,而受到载荷的作用就会发生变形,变形或者应力达到一定程度以后就会发生破坏。这正是材料力学的理论基础,即按材料力学中传统强度理论设计工程构件的要求是σ≤ [σ], [σ]=σsk 塑性材料σbk 脆性材料(2畅1)·35·即要求构件的工作应力 σ必须小于或等于材料的许用应力[σ],这里 σs是材料的屈服强度,σb是材料的抗拉强度,k是安全系数,一般取 k为 1畅3 ~2畅0。如果对外加载荷引起的构件应力 σ计算准确,所选取试样测得的 σs(或 σb)能够准确地代表构件内部材料对破坏的抗力的话,则可适当降低 k。“使各种工程构件满足式(2畅1)的要求”是传统设计所采用的方法。但是第二次世界大战以来,世界各国的生产实践表明,按传统强度理论设计的构件,有时会意外地发生低应力断裂事故。例如 20世纪 50年代美国完全按照传统强度设计与验收的北极星导弹固体燃料发动机压力壳,在发射时却出乎意料地发生低应力脆断,即断裂时的应力远远低于材料的许用应力[σ]。低应力脆断在日常生活中也经常遇到,如玻璃、陶瓷之类的制品,它们往往在很小的外力作用下就会断裂。无情的事实尖锐地揭示了这种传统强度设计理论的局限性,即在工程上,材料力学的理论基础站不住脚了,怎么办?图 2畅1 原子间作用力随原子间距离的变化曲线下面从“科学”的角度来阐述材料力学中强度理论的局限性。从普通物理中已经知道...