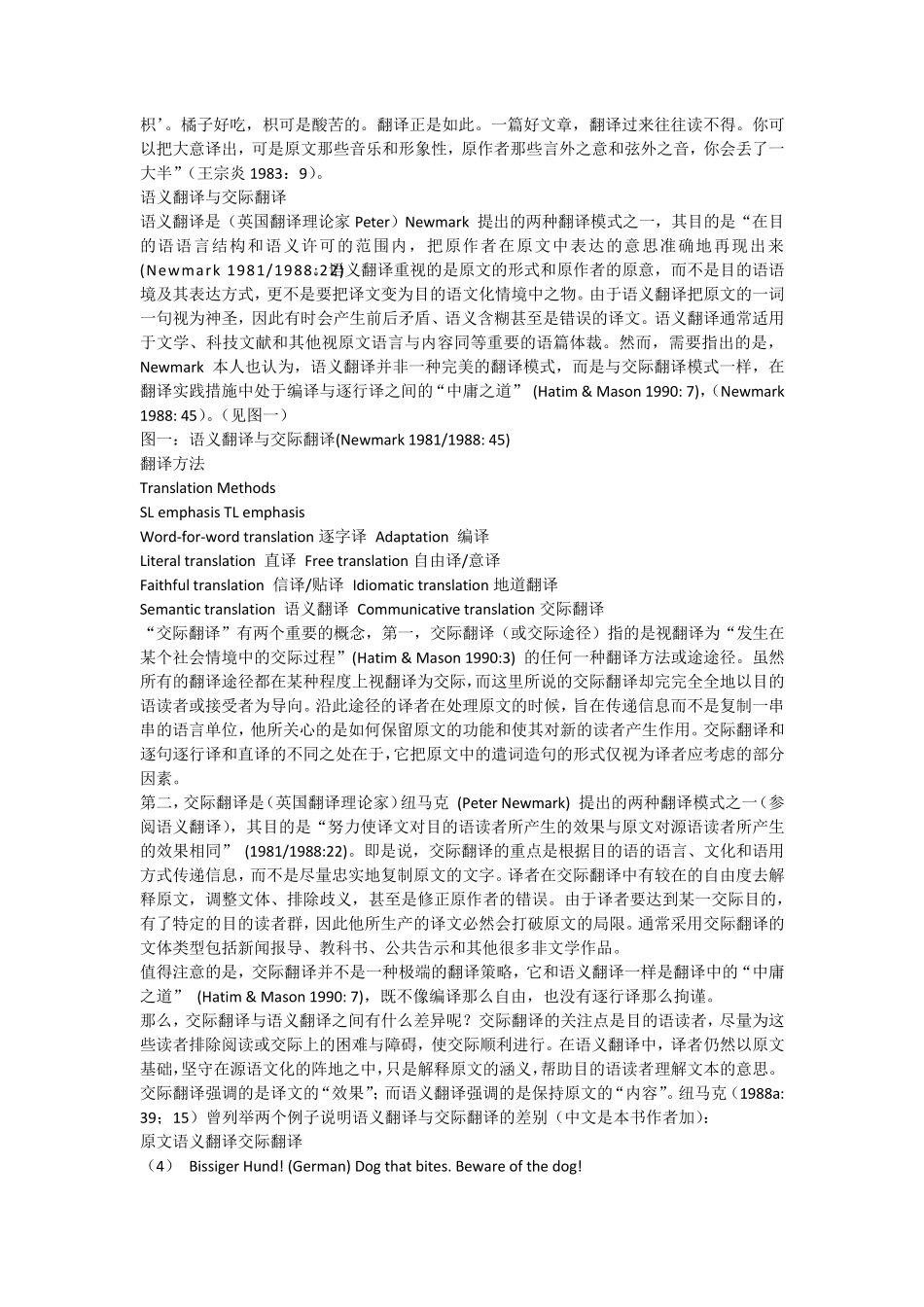

翻译策略的分类和介绍 引言 一般的翻译教材在讨论翻译问题时,都离不开讨论翻译方法与技巧。我国在八十年代初出版的统编翻译教程(即张培基等编著的教程),主要是讲述常用的翻译方法与技巧,其中包括:词义的选择、引伸和褒贬;词类转译法;增词法;重复法;省略法;正反、反正表达法,分句、合句法;被动语态的译法;名词从句的译法;定语从句的译法;状语从句的译法;长句的译法,和习语、拟声词、外来词语等特别语词的译法等。 九十年代出版的翻译教程也基本上沿用这些方法与技巧,或在此基础上有些改进,例如,柯平编著的《英汉与汉英翻译教程》,除了提出与张培基教程大同小异的方法外,还提出了变通和补偿手段:加注、增益、视点转换、具体化、概略化、释义、归化和回译。 也有学者(参见刘宓庆1993:196-234)把分切、转换、词性转换、语态转换、肯定与否定、阐释或注释、引伸、替代、拆离、增补、省略与重复、重构、移植等等方法称这“手段”。 以上所引是不同学者所用的不同术语,用以描述翻译过程中的具体处理方法。究竟哪些属方法、哪些属技巧、哪些属手段,恐怕是很难讲得清楚的。我们在这里把翻译过程中具体的操作方法(如以上所述的方法、技巧、手段)都类归为翻译“方法”;而把那些能够包含多种方法的术语,如直译法、意译法、语义翻译法与交际翻译法(见下图)、异化翻译法、归化翻译法等,类归为翻译“策略”。本章讨论的就是这样的翻译策略。 翻译二分法 一直以来,无论是在我国还是在西方,直译与意译都是翻译讨论的中心话题。“直译与意译之争,在我国自有翻译之时起就已存在”(罗新璋,1984:4)。“此争论至少从公元前就已经开始。到了十九世纪初,很多作家倾向于意译,即译其神韵而不是译字母;译意义而不是译词汇;译信息而不是译形式;译事实而不是译方式。……不过,这种争论是纯理论的,争论者并没有考虑到翻译的目的、读者的情况和文体类型等因素”(Newmark 1988b:45)。 直译、意译在传统译论里讨论得最多。自二十世纪六十年代以来,在西方又出现了其它的提法,例如:奈达(Nida 1964)提出的“形式对等”(formal equivalence)与“动态对等”(dynamic equivalence) 在本质上和意译与直译是一致的。还有其他学者提出的二分法,例如:霍斯(House 1977)的“显性翻译”(overt translation)与“隐性翻译”(covert translation);格特(Gutt 1991)的“直接翻译”(direct translation)与“间接翻译”...