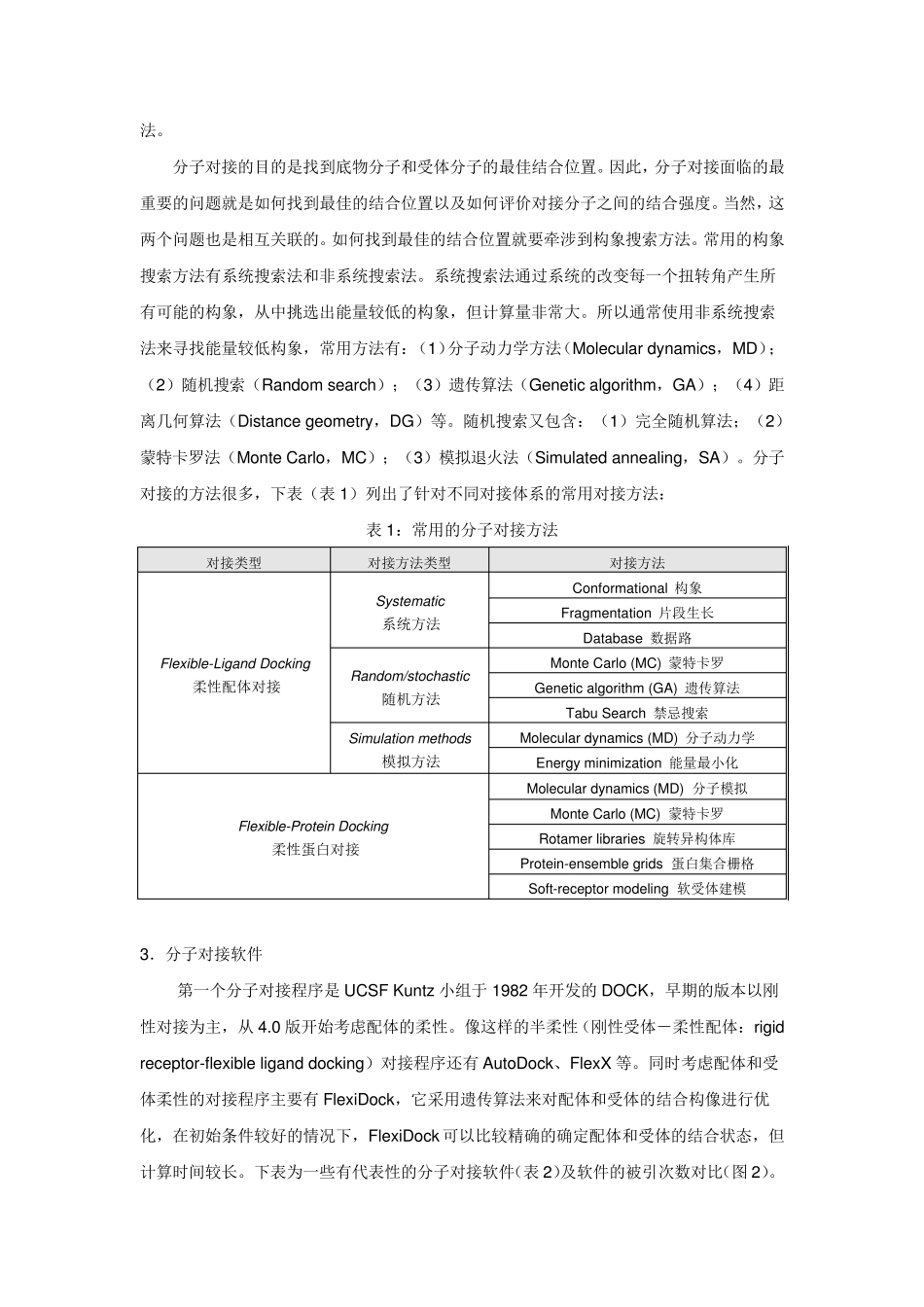

分子对接 ——使用 AutoDock 和 AutoDock Tools 一、分子对接简介及软件介绍 1 .分子对接理论基础 所谓分子对接就是两个或多个分子之间通过几何匹配和能量匹配而相互识别的过程。分子对接在酶学研究以及药物设计中具有十分重要的意义。在酶激活剂、酶抑制剂与酶相互作用以及药物分子产生药理反应的过程中,小分子(通常意义上的Ligand)与靶酶(通常意义上的Receptor)相互互结合,首先就需要两个分子充分接近,采取合适的取向,使两者在必要的部位相互契合,发生相互作用,继而通过适当的构象调整,得到一个稳定的复合物构象。通过分子对接确定复合物中两个分子正确的相对位置和取向,研究两个分子的构象,特别是底物构象在形成复合物过程中的变化,是确定酶激活剂、抑制剂作用机制以及药物作用机制,设计新药的基础。 分子对接计算是把配体分子放在受体活性位点的位置,然后按照几何互补、能量互补化学环境互补的原则来实时评价配体与受体相互作用的好坏,并找到两个分子之间最佳的结合模式。分子对接最初思想起源于Fisher E.的“锁和钥匙模型”(图 ),认为“锁”和“钥匙”的相识别的首要条件是他们在空间形状上要互相匹配。然而,配体和受体分子之间的识别要比“锁和钥匙”模型复杂的多。首先,配体和受体分子的构象是变化的,而不是刚性的,配体和受体在对接过程中互相适应对方,从而达到更完美的匹配。其次,分子对接不但要满足空间形状的匹配,还要满足能量的匹配。配体和受体之间的通过底物分子与靶酶分子能否结合以及结合的强度最终是由形成此复合物过程的结合自由能变化ΔGbind所决定的。 互补性(complementarity)和预组坦织(pre-organization)是决定分子对接过程的两个重要原则,前者决定识别过程的选择性,而后者决定识别过理的结合能力。互补性包括空间结构的互补性和电学性质的互补性。1958年Koshland提出了分子识别过程中的诱导契合(induced fit)概念,指出配体与受体相互结合时,受体将采取一个能同底物达到最佳结合的构象(图1)。而受体与配体分子在识别之前将受体中容纳配体的环境组织的越好,其溶剂化能力越低,则它们的识别效果越佳,形成的复合物也就越稳定。 图1 :“锁和钥模型(a )”和“诱导契合模型(b )”示意图 2 .分子对接常用方法 分子对接方法根据不同的简化程度可以大致分为以下三类:(1 )刚性对接;(2 )半柔性对接;(3 )柔性对接。刚性对接指在对接的过程中,研究体...