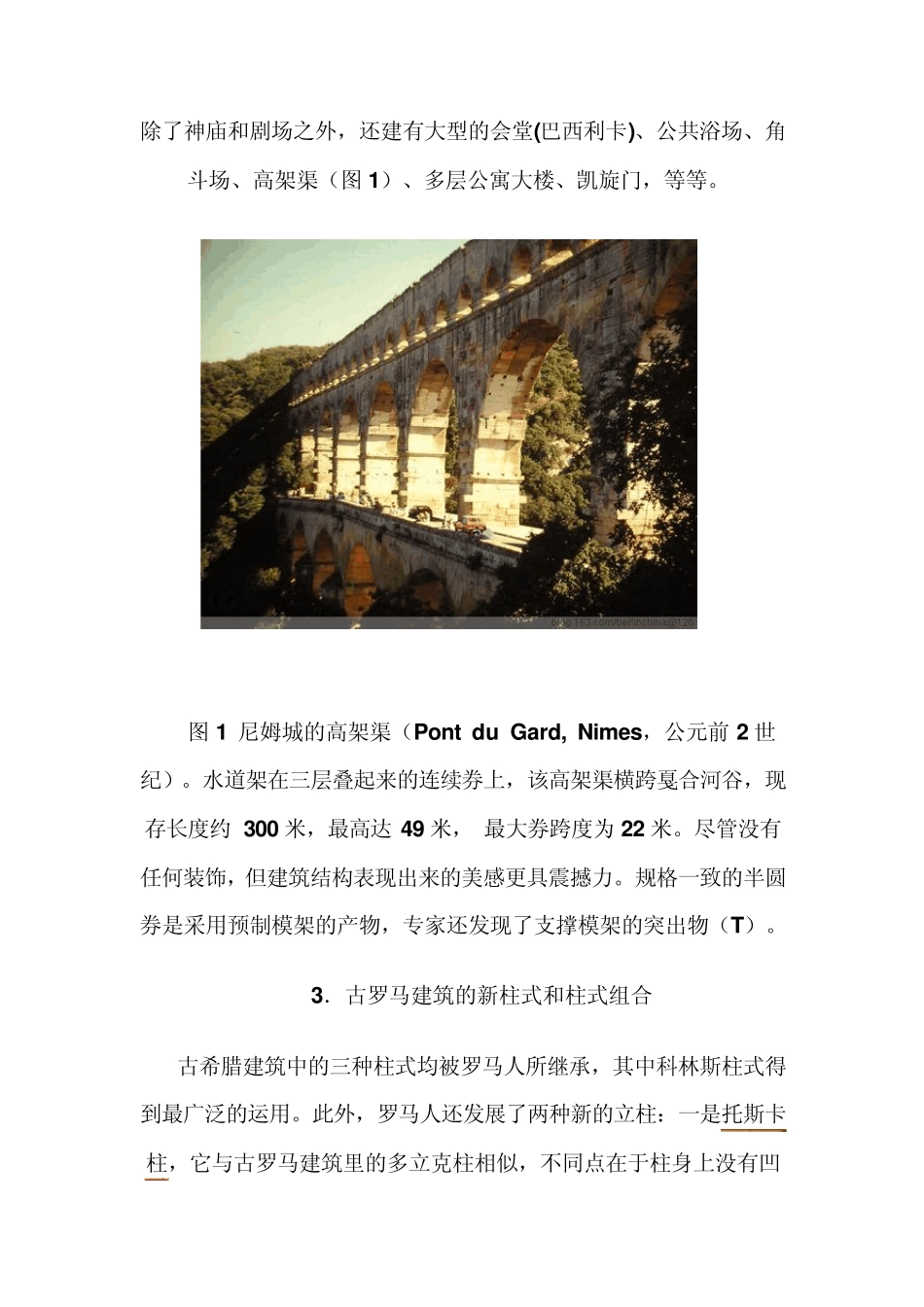

古罗马建筑风格 1 .历史背景 罗马原是意大利中部的一个小城邦,公元前5 世纪起实行共和政体,公元前3 世纪罗马人征服了整个意大利。到公元前1 世纪末,罗马人统治着东起叙利亚和埃及,西到北非、西班牙、高卢(即法国)和不列颠的辽阔区域。罗马城已经发展成为百万人口的大都市,大规模的城市基础设施,特别是供水和用水设施,成为一个新的建筑亮点。公元前3 0 年起罗马成为帝国,历任罗马皇帝竞相用建筑来展示自己显赫的地位和巨大的功绩,由此开启了一个大规模的、不断创新的建筑时代,建筑的高潮一直延续了4 0 0 余年。 公元4 世纪末,罗马帝国分裂为东西两个帝国,西罗马帝国在 5世纪中叶灭亡,东罗马帝国在一千年后也走向灭亡,这些历史的演变也同时被建筑风格的转换而忠实地记录下来了。 2 .古罗马的新建筑类型 古希腊的粱柱结构在跨度和高度方面都有很大的局限性:两个立柱之间的跨度极限为 5 -6 米,立柱最多只能支撑 2 层楼房的压力。罗马人在继承古希腊柱式技术的同时,独创了拱券结构,从而获得更加宽阔的内部空间,建筑物也因此朝着更加宏伟和多样化的方向发展。 除了神庙和剧场之外,还建有大型的会堂(巴西利卡)、公共浴场、角斗场、高架渠(图 1)、多层公寓大楼、凯旋门,等等。 图 1 尼姆城的高架渠(Pont du Gard, Nimes,公元前 2 世纪)。水道架在三层叠起来的连续券上,该高架渠横跨戛合河谷,现存长度约 300 米,最高达 49 米, 最大券跨度为 22 米。尽管没有任何装饰,但建筑结构表现出来的美感更具震撼力。规格一致的半圆券是采用预制模架的产物,专家还发现了支撑模架的突出物(T)。 3.古罗马建筑的新柱式和柱式组合 古希腊建筑中的三种柱式均被罗马人所继承,其中科林斯柱式得到最广泛的运用。此外,罗马人还发展了两种新的立柱:一是托斯卡柱,它与古罗马建筑里的多立克柱相似,不同点在于柱身上没有凹 槽,而且多了个柱础(更加简洁实用);另一个是组合柱式,就是在科林斯式的柱头上再加一对爱奥尼克式的涡旋(变华丽为奢华)。 为了适应多层或高大建筑的需要,罗马人还在柱子的使用方面做出了2 项重大发明:一个是叠柱法(图 2),按楼层自下而上分别采用多立克(或托斯卡)柱式,爱奥尼克柱式,科林斯柱式,如果还有第四层,则用科林斯壁柱;另一个叫巨柱式,以一种巨大的柱式贯穿二层或三层建筑(这项技术在千年后的文艺复兴运动中才被大量运用)。 图 2 左图...