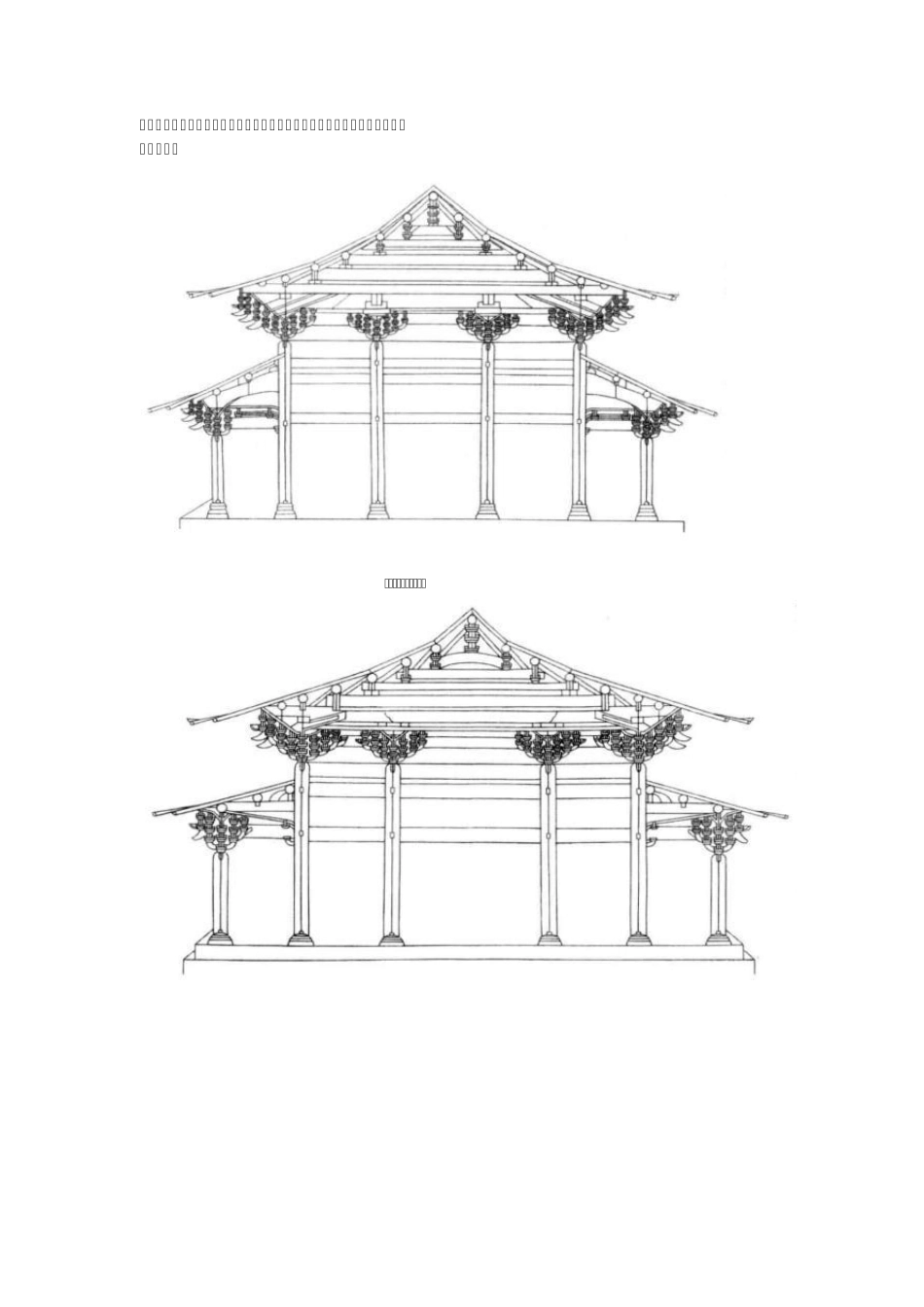

宋朝建筑殿堂式与厅堂式 殿堂型(殿阁型)构架多用于大型的殿屋,其主要特点: 1、 全部构架按水平方向分为柱网层、铺作层、屋架层,自下向上,逐层叠垒而成; 2、 柱网层由外檐柱和屋内柱组成,外檐柱与屋内柱同高,各柱柱头之间以阑额联结,柱脚之间以地袱联结; 3、 铺作层由搁置在外檐柱和屋内柱柱网之上的铺作组成,铺作之间由柱头方、明乳栿等拉结,形成强固的水平网架,它起到保持构架整体稳定和均匀传递荷载的作用, 斗栱的结构机能在这里发挥得最为充分; 4、 屋架层由层层草栿、矮柱、蜀柱架立,各个槫缝与柱网层的柱缝,可以对准,也允许错位; 5、 殿堂型构架的平面均为整齐的长方形:分心槽、单槽、双槽、金厢斗底槽。 6、 殿堂型构架只须叠加柱网层和铺作层,即成为殿阁型构架。 分心槽 单槽 双槽 金厢斗底槽 唐佛光寺大殿是殿堂型构架,辽独乐寺观音阁和应县木塔都是殿阁型构架。 殿堂型构架 八铺作副阶六铺作双槽 七铺作副阶五铺作双槽 五铺作副阶四铺作单槽 六铺作分心槽 厅堂型构架完全不同于殿堂型构架,其主要区别是: 1、 殿堂型是水平分层做法,而厅堂型是梁架分缝做法。它由长短不等的梁柱组成梁架,相邻两缝梁架用槫、襻间连接成“间”,每座房屋的开间数不受限制,只要相应地增加梁架的缝数即可; 2、 殿堂型的内外柱同高,而厅堂型的内柱上升。在每一缝梁架中,外柱(檐柱)比内柱短,内柱随梁架举势而增高; 3、 殿堂型定型为4 种规则的分槽平面,而厅堂型不必规定定型的平面。各缝梁架只要椽长、椽数、步架相等,内柱的位置、数量和梁栿的长短可以不同,可适应减柱、移柱等灵活的柱网布置; 4、 殿堂型的斗栱形成整体铺作层,充分发挥斗栱的结构机能,而厅堂型的斗栱则分散于外檐和柱梁的节点,斗栱结构机能趋于衰退; 5、 殿堂型构架做法复杂,而厅堂型构架做法大为简化。 南禅寺大殿、镇国寺大殿、佛光寺文殊殿、善化寺三圣殿、崇福寺弥陀殿等都属于厅堂型构架。 华林寺大殿、保国寺大殿、奉国寺大殿等,其梁柱布置和内柱上升与厅堂型相似,同时又兼有殿堂型的分槽做法,形成内外两圈铺作网架,而内圈网架位置高于外圈,又不同于殿堂型的内外圈同高的铺作层,这种介乎殿堂与厅堂之间的构架做法,称之为“厅堂二型”。 善化寺普贤阁、隆兴寺转轮藏、慈氏阁都属于堂阁型构架。厅堂型构架用于楼房,就是堂阁型构架。它不同于殿阁型构架由柱网层和铺作层重复叠垒而成,也可避免...