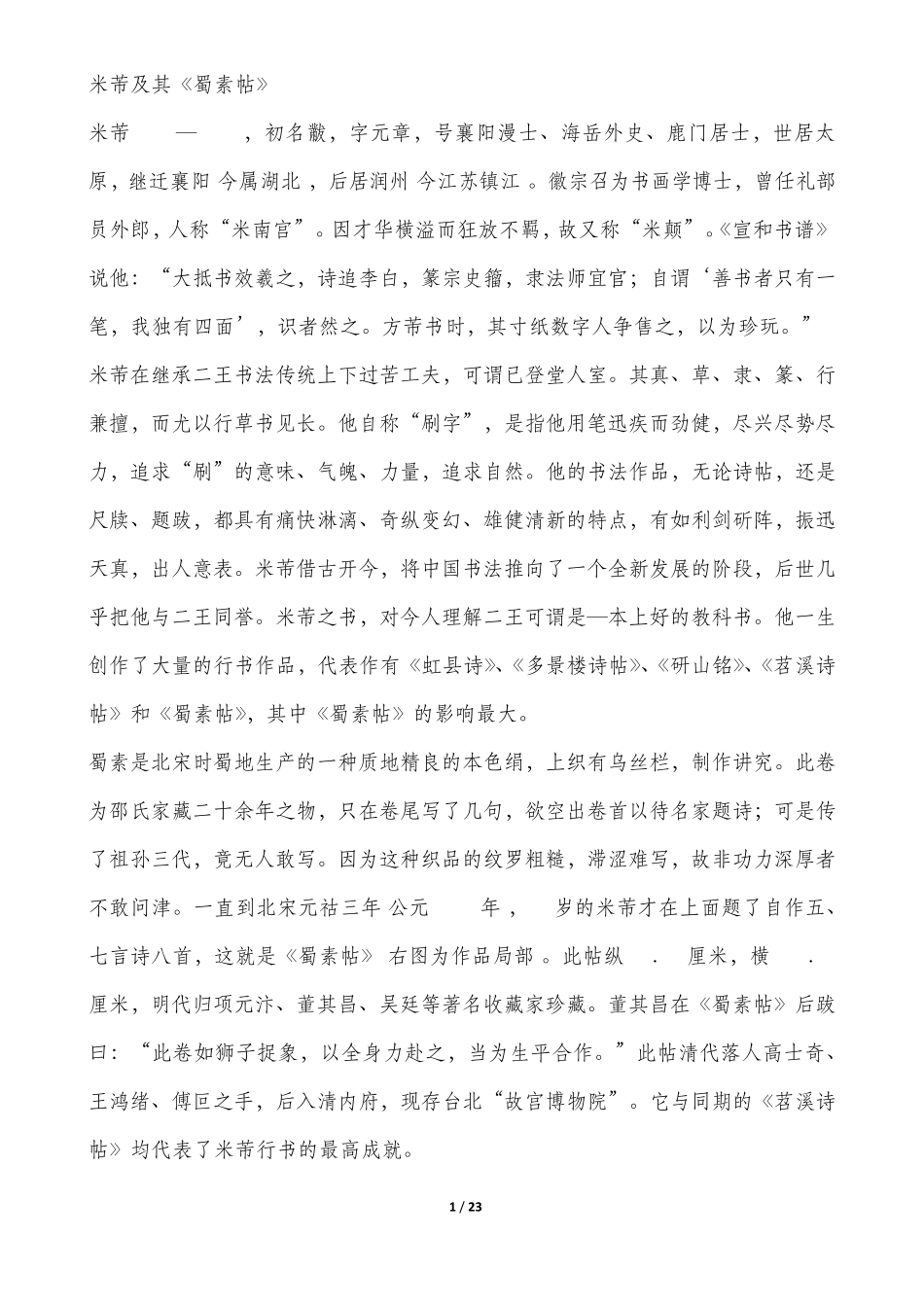

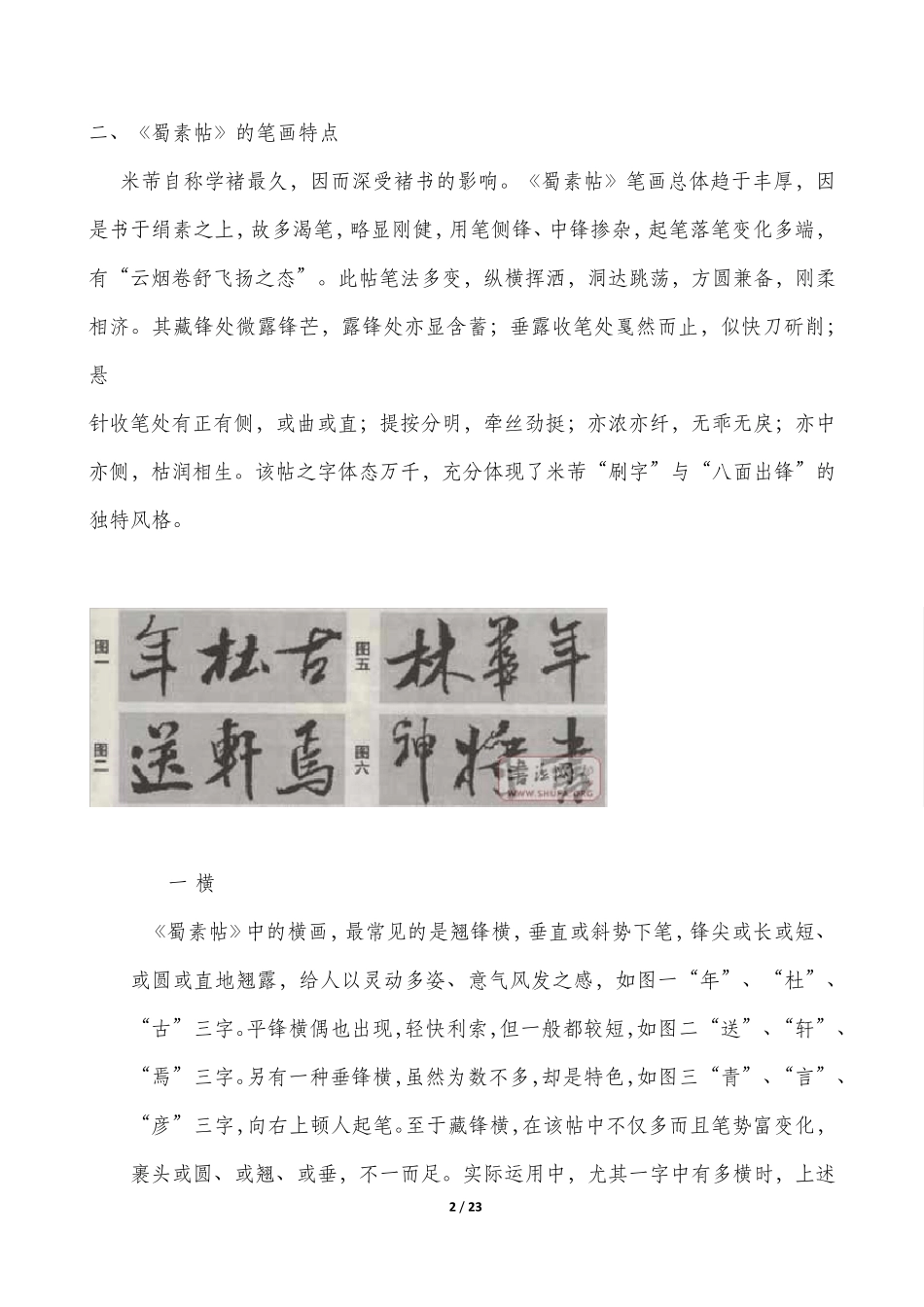

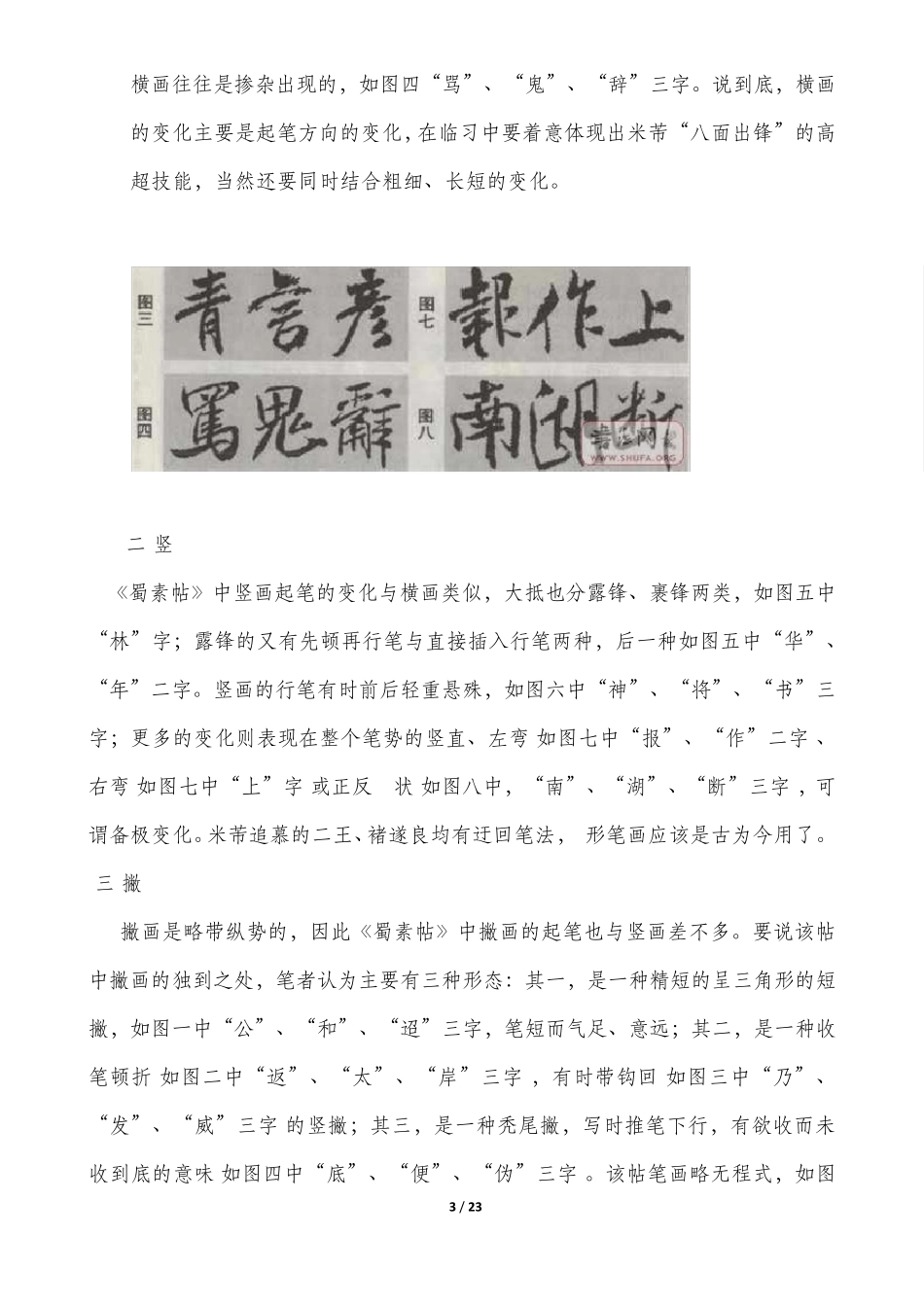

1 / 23 米芾及其《蜀素帖》 米芾(1051—1107),初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士,世居太原,继迁襄阳(今属湖北),后居润州(今江苏镇江)。徽宗召为书画学博士,曾任礼部员外郎,人称‚米南宫‛。因才华横溢而狂放不羁,故又称‚米颠‛。《宣和书谱》说他:‚大抵书效羲之,诗追李白,篆宗史籀,隶法师宜官;自谓‘善书者只有一笔,我独有四面’,识者然之。方芾书时,其寸纸数字人争售之,以为珍玩。‛ 米芾在继承二王书法传统上下过苦工夫,可谓已登堂人室。其真、草、隶、篆、行兼擅,而尤以行草书见长。他自称‚刷字‛,是指他用笔迅疾而劲健,尽兴尽势尽力,追求‚刷‛的意味、气魄、力量,追求自然。他的书法作品,无论诗帖,还是尺牍、题跋,都具有痛快淋漓、奇纵变幻、雄健清新的特点,有如利剑斫阵,振迅天真,出人意表。米芾借古开今,将中国书法推向了一个全新发展的阶段,后世几乎把他与二王同誉。米芾之书,对今人理解二王可谓是—本上好的教科书。他一生创作了大量的行书作品,代表作有《虹县诗》、《多景楼诗帖》、《研山铭》、《苕溪诗帖》和《蜀素帖》,其中《蜀素帖》的影响最大。 蜀素是北宋时蜀地生产的一种质地精良的本色绢,上织有乌丝栏,制作讲究。此卷为邵氏家藏二十余年之物,只在卷尾写了几句,欲空出卷首以待名家题诗;可是传了祖孙三代,竟无人敢写。因为这种织品的纹罗粗糙,滞涩难写,故非功力深厚者不敢问津。一直到北宋元祜三年(公元 1088年),38岁的米芾才在上面题了自作五、七言诗八首,这就是《蜀素帖》(右图为作品局部)。此帖纵 29.6厘米,横 284.2厘米,明代归项元汴、董其昌、吴廷等著名收藏家珍藏。董其昌在《蜀素帖》后跋曰:‚此卷如狮子捉象,以全身力赴之,当为生平合作。‛此帖清代落人高士奇、王鸿绪、傅叵之手,后入清内府,现存台北‚故宫博物院‛。它与同期的《苕溪诗帖》均代表了米芾行书的最高成就。 2 / 23 二、《蜀素帖》的笔画特点 米芾自称学褚最久,因而深受褚书的影响。《蜀素帖》笔画总体趋于丰厚,因是书于绢素之上,故多渴笔,略显刚健,用笔侧锋、中锋掺杂,起笔落笔变化多端,有‚云烟卷舒飞扬之态‛。此帖笔法多变,纵横挥洒,洞达跳荡,方圆兼备,刚柔相济。其藏锋处微露锋芒,露锋处亦显含蓄;垂露收笔处戛然而止,似快刀斫削;悬 针收笔处有正有侧,或曲或直;提按分明,牵丝劲挺;亦浓亦纤,无乖无戾;亦中亦侧,枯润相生。该帖之字体态万千,...