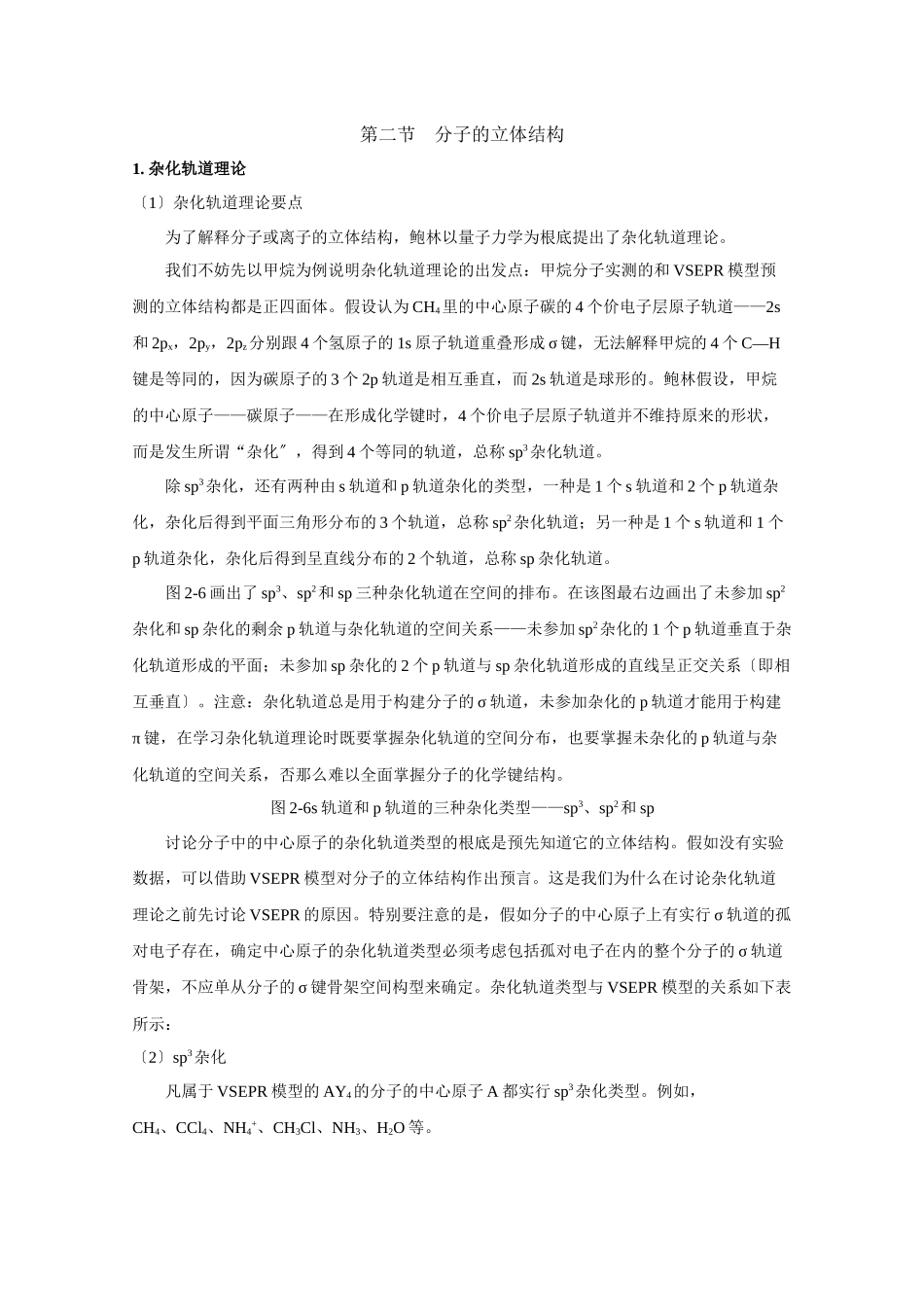

第二节 分子的立体结构1. 杂化轨道理论〔1〕杂化轨道理论要点为了解释分子或离子的立体结构,鲍林以量子力学为根底提出了杂化轨道理论。我们不妨先以甲烷为例说明杂化轨道理论的出发点:甲烷分子实测的和 VSEPR 模型预测的立体结构都是正四面体。假设认为 CH4里的中心原子碳的 4 个价电子层原子轨道——2s和 2px,2py,2pz分别跟 4 个氢原子的 1s 原子轨道重叠形成 σ 键,无法解释甲烷的 4 个 C—H键是等同的,因为碳原子的 3 个 2p 轨道是相互垂直,而 2s 轨道是球形的。鲍林假设,甲烷的中心原子——碳原子——在形成化学键时,4 个价电子层原子轨道并不维持原来的形状,而是发生所谓“杂化〞,得到 4 个等同的轨道,总称 sp3杂化轨道。除 sp3杂化,还有两种由 s 轨道和 p 轨道杂化的类型,一种是 1 个 s 轨道和 2 个 p 轨道杂化,杂化后得到平面三角形分布的 3 个轨道,总称 sp2杂化轨道;另一种是 1 个 s 轨道和 1 个p 轨道杂化,杂化后得到呈直线分布的 2 个轨道,总称 sp 杂化轨道。图 2-6 画出了 sp3、sp2和 sp 三种杂化轨道在空间的排布。在该图最右边画出了未参加 sp2杂化和 sp 杂化的剩余 p 轨道与杂化轨道的空间关系——未参加 sp2杂化的 1 个 p 轨道垂直于杂化轨道形成的平面;未参加 sp 杂化的 2 个 p 轨道与 sp 杂化轨道形成的直线呈正交关系〔即相互垂直〕。注意:杂化轨道总是用于构建分子的 σ 轨道,未参加杂化的 p 轨道才能用于构建π 键,在学习杂化轨道理论时既要掌握杂化轨道的空间分布,也要掌握未杂化的 p 轨道与杂化轨道的空间关系,否那么难以全面掌握分子的化学键结构。图 2-6s 轨道和 p 轨道的三种杂化类型——sp3、sp2和 sp讨论分子中的中心原子的杂化轨道类型的根底是预先知道它的立体结构。假如没有实验数据,可以借助 VSEPR 模型对分子的立体结构作出预言。这是我们为什么在讨论杂化轨道理论之前先讨论 VSEPR 的原因。特别要注意的是,假如分子的中心原子上有实行 σ 轨道的孤对电子存在,确定中心原子的杂化轨道类型必须考虑包括孤对电子在内的整个分子的 σ 轨道骨架,不应单从分子的 σ 键骨架空间构型来确定。杂化轨道类型与 VSEPR 模型的关系如下表所示:〔2〕sp3杂化凡属于 VSEPR 模型的 AY4的分子的中心原子 A 都实行 sp3杂化类型。例如,CH4、CCl4、NH4+、CH3Cl、NH3、H2O 等。前 3 个...