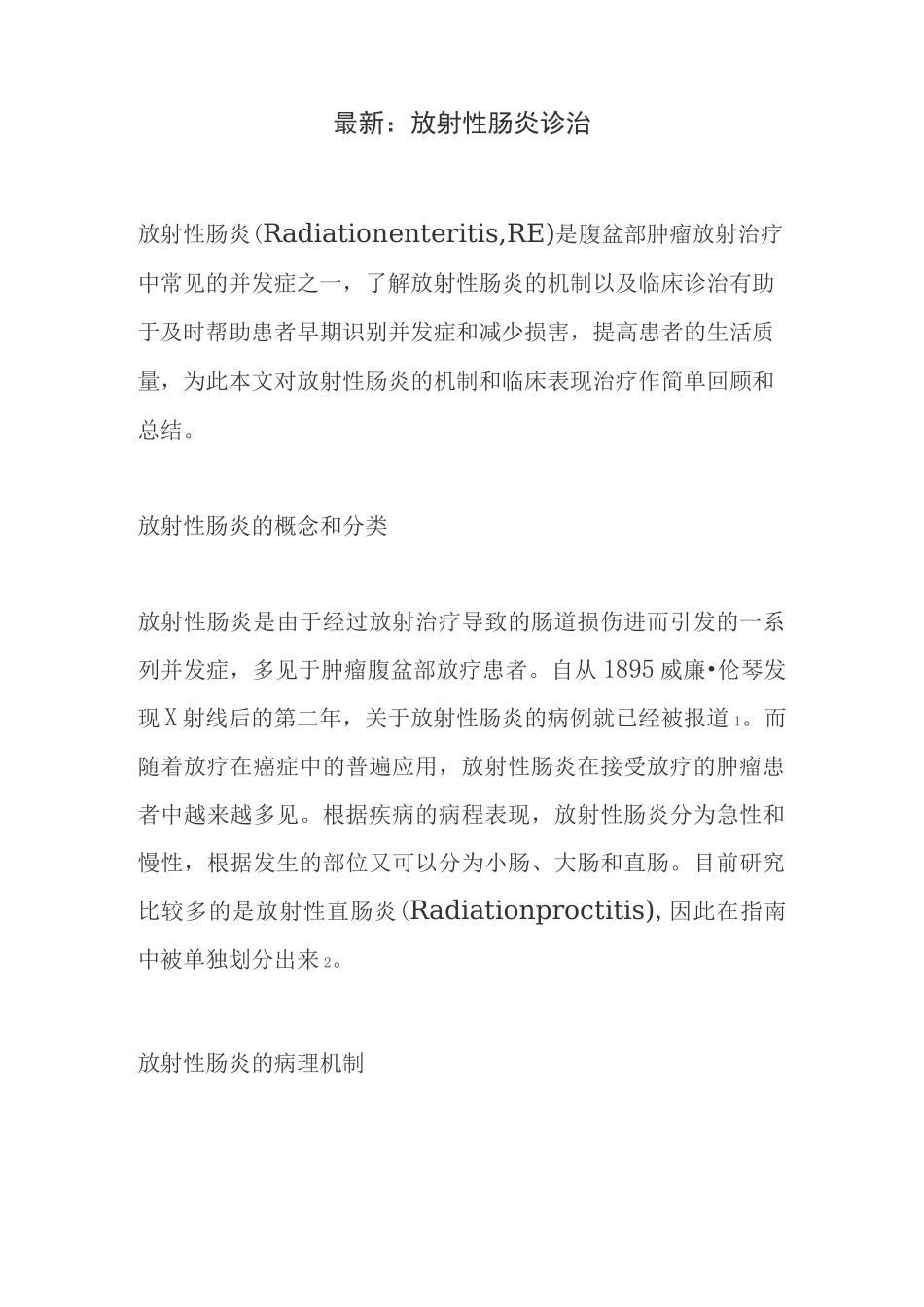

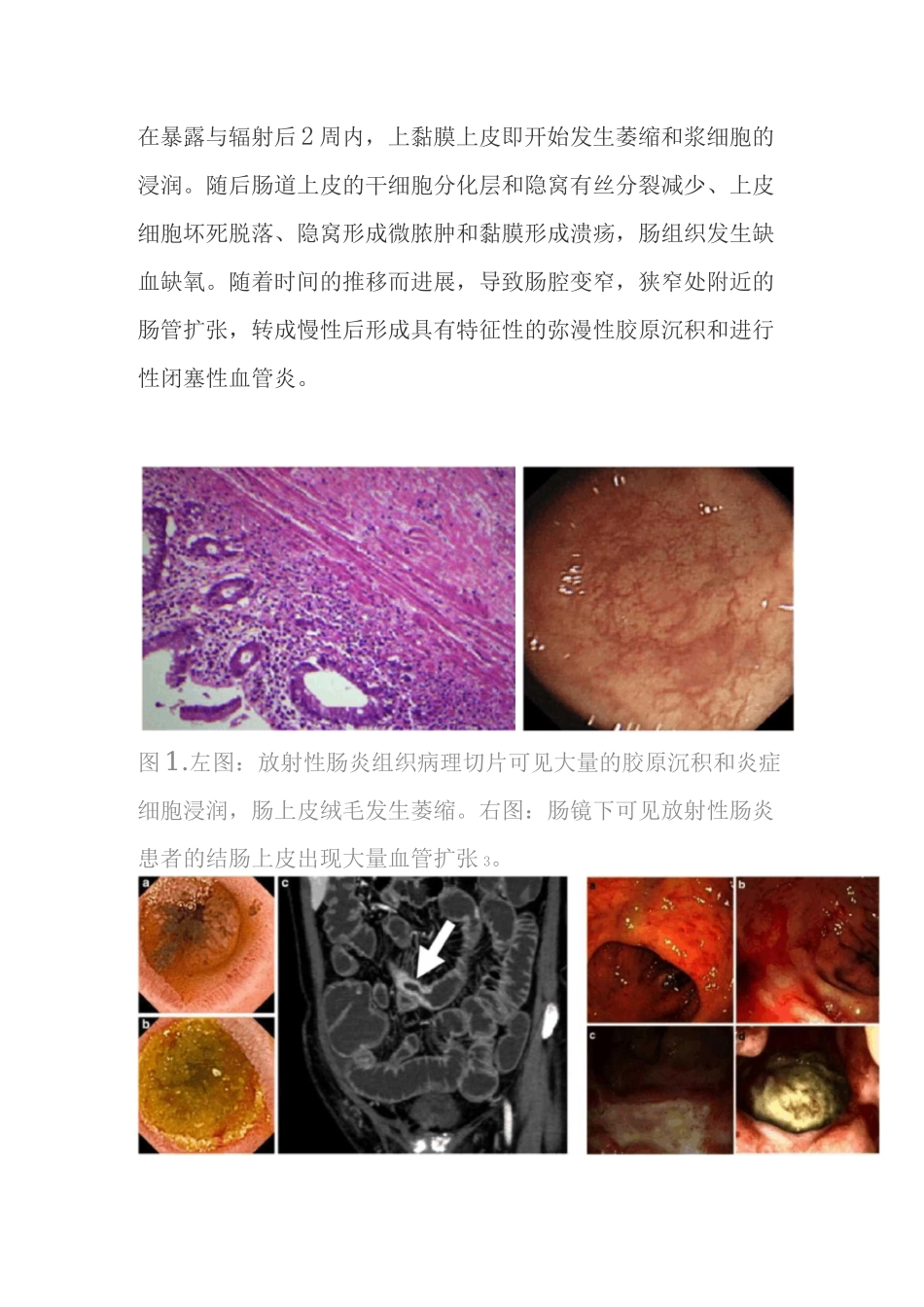

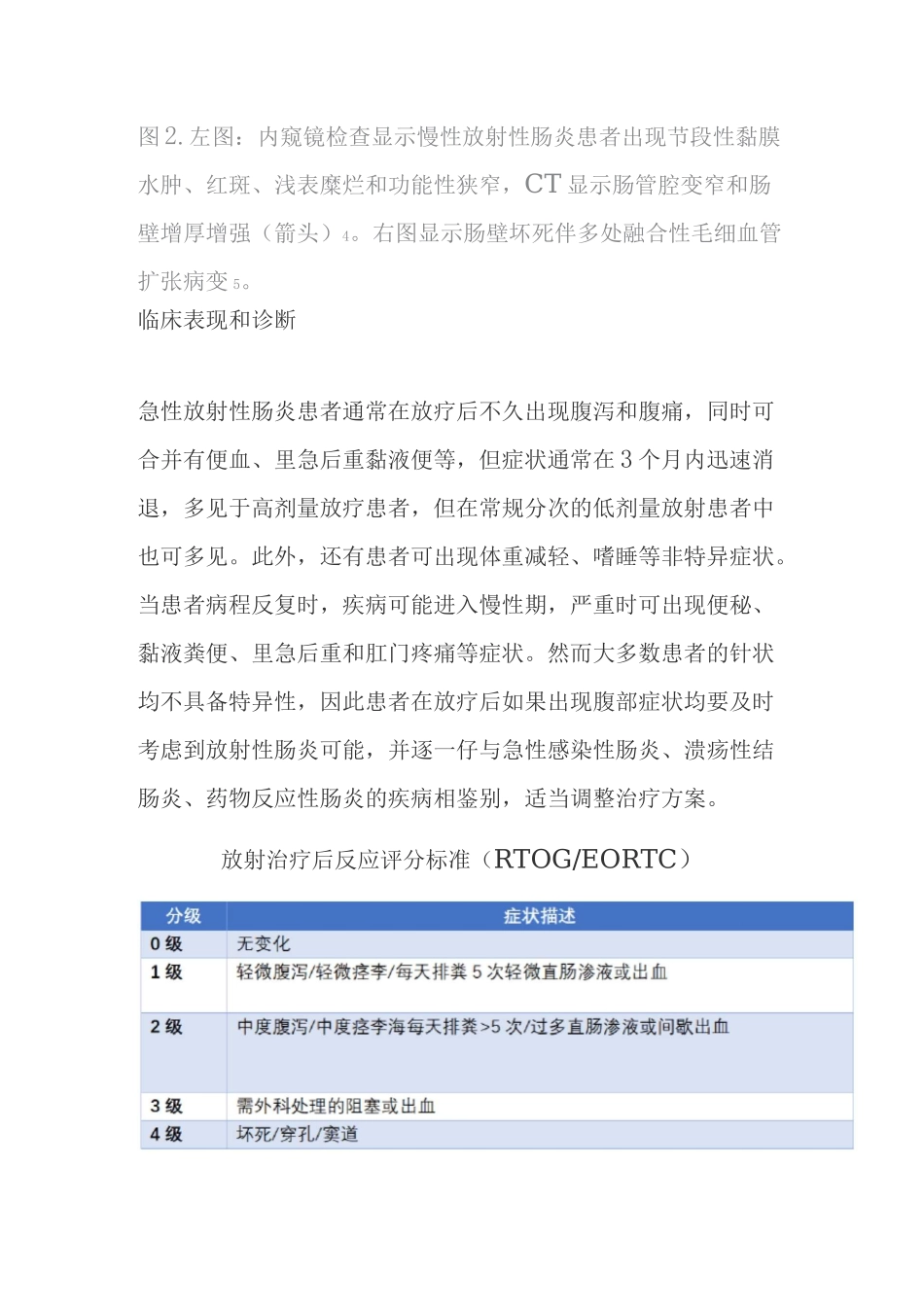

最新:放射性肠炎诊治放射性肠炎(Radiationenteritis,RE)是腹盆部肿瘤放射治疗中常见的并发症之一,了解放射性肠炎的机制以及临床诊治有助于及时帮助患者早期识别并发症和减少损害,提高患者的生活质量,为此本文对放射性肠炎的机制和临床表现治疗作简单回顾和总结。放射性肠炎的概念和分类放射性肠炎是由于经过放射治疗导致的肠道损伤进而引发的一系列并发症,多见于肿瘤腹盆部放疗患者。自从 1895 威廉•伦琴发现 X 射线后的第二年,关于放射性肠炎的病例就已经被报道 1。而随着放疗在癌症中的普遍应用,放射性肠炎在接受放疗的肿瘤患者中越来越多见。根据疾病的病程表现,放射性肠炎分为急性和慢性,根据发生的部位又可以分为小肠、大肠和直肠。目前研究比较多的是放射性直肠炎(Radiationproctitis),因此在指南中被单独划分出来 2。放射性肠炎的病理机制在暴露与辐射后 2 周内,上黏膜上皮即开始发生萎缩和浆细胞的浸润。随后肠道上皮的干细胞分化层和隐窝有丝分裂减少、上皮细胞坏死脱落、隐窝形成微脓肿和黏膜形成溃疡,肠组织发生缺血缺氧。随着时间的推移而进展,导致肠腔变窄,狭窄处附近的肠管扩张,转成慢性后形成具有特征性的弥漫性胶原沉积和进行性闭塞性血管炎。图 1.左图:放射性肠炎组织病理切片可见大量的胶原沉积和炎症细胞浸润,肠上皮绒毛发生萎缩。右图:肠镜下可见放射性肠炎患者的结肠上皮出现大量血管扩张 3。图 2.左图:内窥镜检查显示慢性放射性肠炎患者出现节段性黏膜水肿、红斑、浅表糜烂和功能性狭窄,CT 显示肠管腔变窄和肠壁增厚增强(箭头)4。右图显示肠壁坏死伴多处融合性毛细血管扩张病变 5。临床表现和诊断急性放射性肠炎患者通常在放疗后不久出现腹泻和腹痛,同时可合并有便血、里急后重黏液便等,但症状通常在 3 个月内迅速消退,多见于高剂量放疗患者,但在常规分次的低剂量放射患者中也可多见。此外,还有患者可出现体重减轻、嗜睡等非特异症状。当患者病程反复时,疾病可能进入慢性期,严重时可出现便秘、黏液粪便、里急后重和肛门疼痛等症状。然而大多数患者的针状均不具备特异性,因此患者在放疗后如果出现腹部症状均要及时考虑到放射性肠炎可能,并逐一仔与急性感染性肠炎、溃疡性结肠炎、药物反应性肠炎的疾病相鉴别,适当调整治疗方案。放射治疗后反应评分标准(RTOG/EORTC)辅助检查1)常规检查:包括粪便常规、尿常规、血常规、凝血功能、电解质、C 反应蛋白、白蛋白水平及肿瘤标...