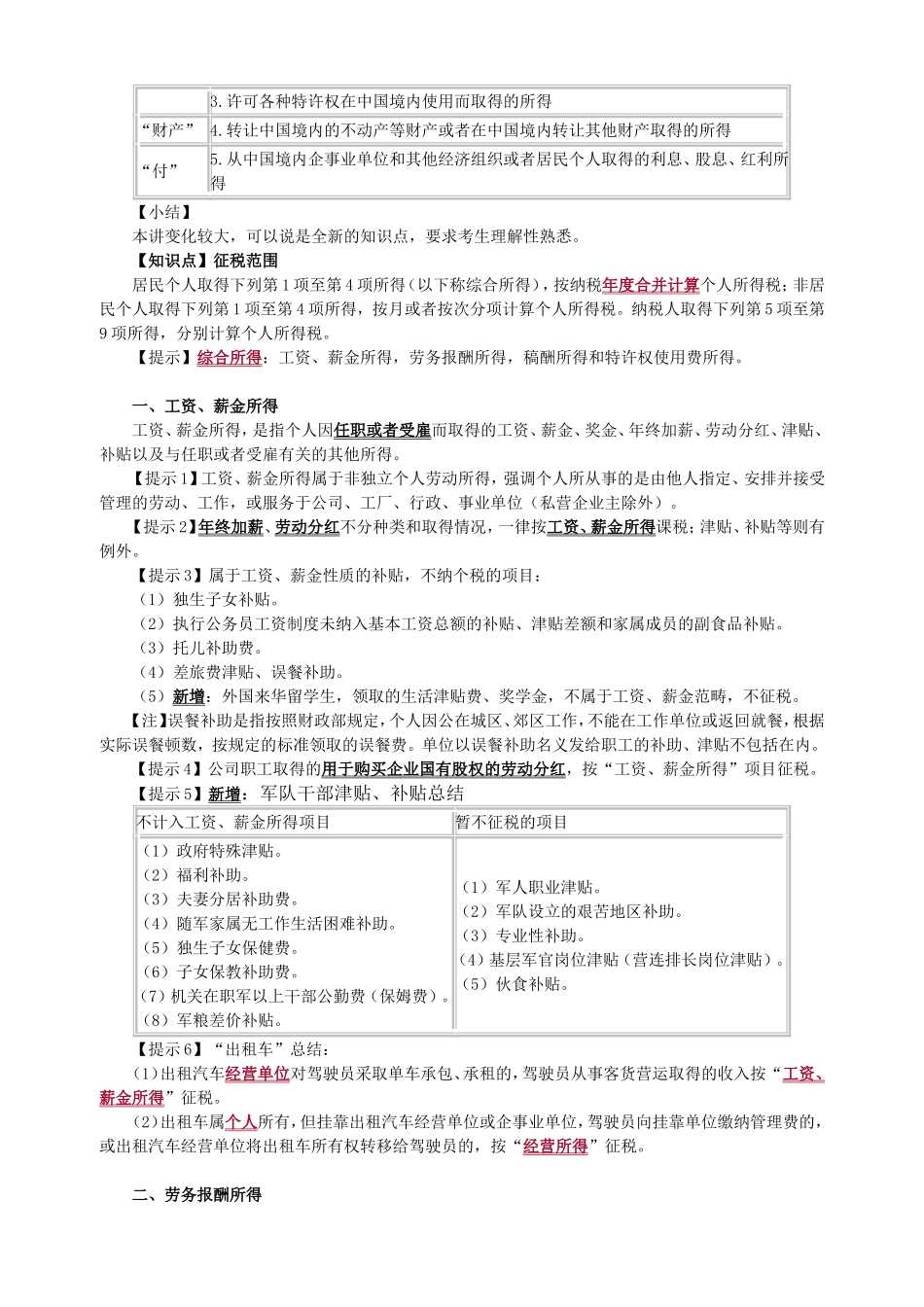

第五章个人所得税法考情分析重点章,近10年平均分值10分左右,2019年教材变化大。【课程说明】1.为方便学员理解记忆,本章的讲解未完全遵循教材的结构。2.教材中有些内容已经不符合现行政策规定,其中,不重要的知识点我们不做介绍,具备一定可考性的知识点保留了教材中的规定,放心的是这种情况不多,对考试无实质性影响。【知识点】纳税义务人纳税义务人包括中国公民、个体工商业户、个人独资企业、合伙企业投资者、在中国有所得的外籍人员(包括无国籍人员,下同)和香港、澳门、台湾同胞。上述纳税义务人依据住所和居住时间两个标准,区分为居民个人和非居民个人,分别承担不同的纳税义务。1.居民个人负有无限纳税义务。其所取得的应纳税所得,无论是来源于中国境内还是中国境外任何地方,都要在中国缴纳个人所得税。2.非居民个人承担有限纳税义务,即仅就其来源于中国境内的所得,向中国缴纳个人所得税。(一)居民个人:在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人。【提示1】“中国境内”是指中国大陆地区,目前还不包括香港、澳门和台湾地区。【提示2】住所:指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住(在现实生活中,习惯性居住地不在中国境内的个人,只有外籍人员、华侨或香港、澳门和台湾同胞)。【提示3】计算居住时间时,按其一个纳税年度内在境内的实际居住时间确定,即境内无住所的某人在一个纳税年度内无论出境多少次,只要在我国境内累计住满183天,就可判定为我国的居民个人。【提示4】一个纳税年度,即自公历1月1日起至12月31日止。【总结】居民个人包括以下两类:1.在中国境内定居的中国公民和外国侨民。但不包括虽具有中国国籍,却并没有在中国大陆定居,而是侨居海外的华侨和居住在香港、澳门、台湾的同胞。2.从公历1月1日起至12月31日止,在中国境内累计居住满183天的外国人、海外侨胞和香港、澳门、台湾同胞。(二)非居民个人:在中国境内无住所又不居住,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183的个人。【总结】非居民个人,实际上只能是在一个纳税年度中,没有在中国境内居住,或者在中国境内居住天数累计不满183天的外籍人员、华侨或香港、澳门、台湾同胞。(三)境内居住的天数和境内实际工作期间的相关规定:教材内容飘过即可!(四)所得来源地的确定除另有规定外,下列所得,不论支付地点是否在中国境内,均为来源于中国境内的所得:1.因任职、受雇、履约等而在中国境内提供劳务取得的所得。2.将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得。3.转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得。4.许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得。5.从中国境内企业、事业单位、其他组织以及居民个人取得的利息、股息、红利所得。【记忆小贴士】境内“+”具体规定“干”1.因任职、受雇、履约等在中国境内提供劳务取得的所得“用”2.将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得3.许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得“财产”4.转让中国境内的不动产等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得“付”5.从中国境内企事业单位和其他经济组织或者居民个人取得的利息、股息、红利所得【小结】本讲变化较大,可以说是全新的知识点,要求考生理解性熟悉。【知识点】征税范围居民个人取得下列第1项至第4项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得下列第1项至第4项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得下列第5项至第9项所得,分别计算个人所得税。【提示】综合所得:工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得。一、工资、薪金所得工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。【提示1】工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得,强调个人所从事的是由他人指定、安排并接受管理的劳动、工作,或服务于公司、工厂、行政、事业单位(私营企业主除外)。【提示2】年终加薪、劳动分红不分种类和取得情况,一律按工资、薪金...