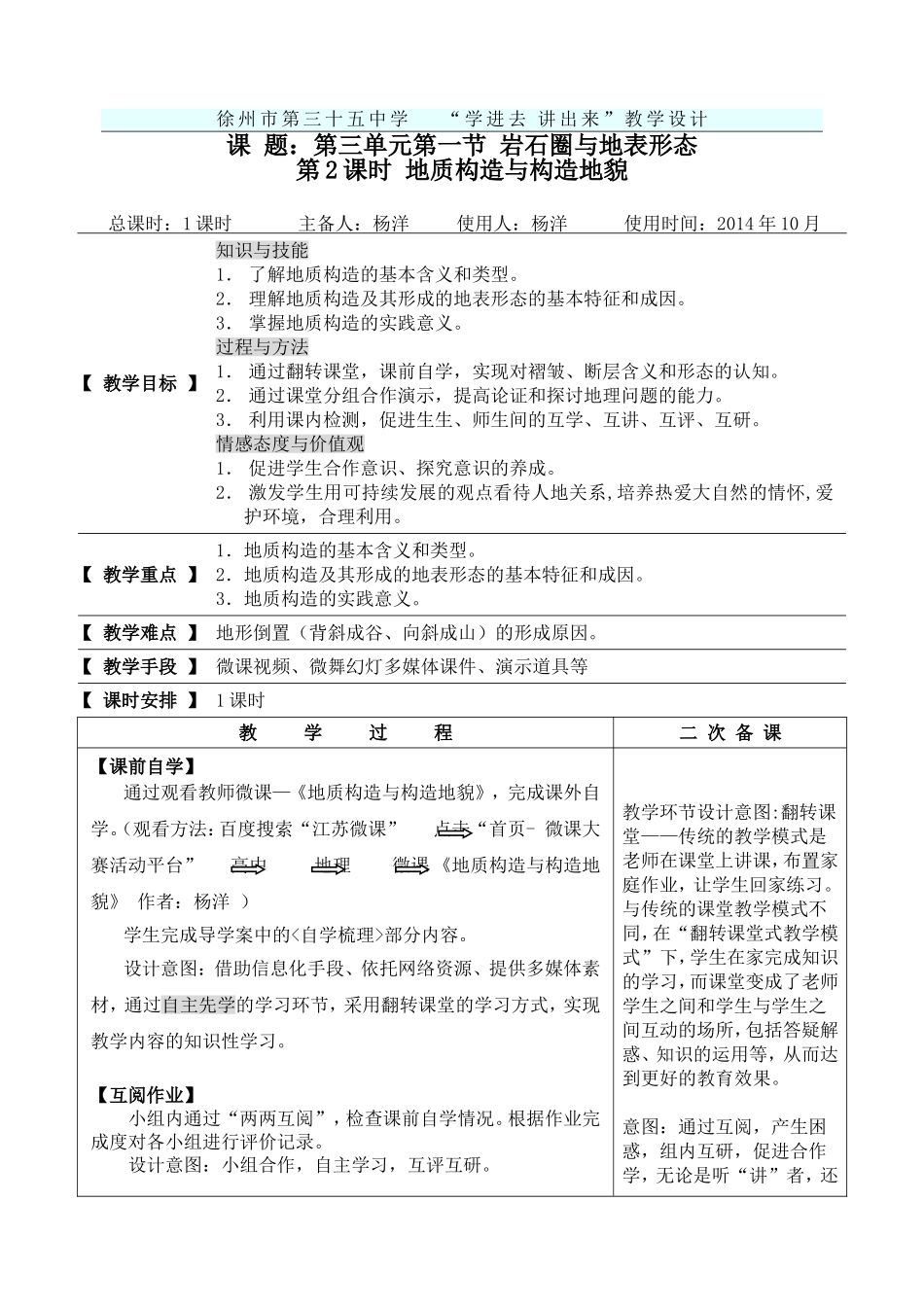

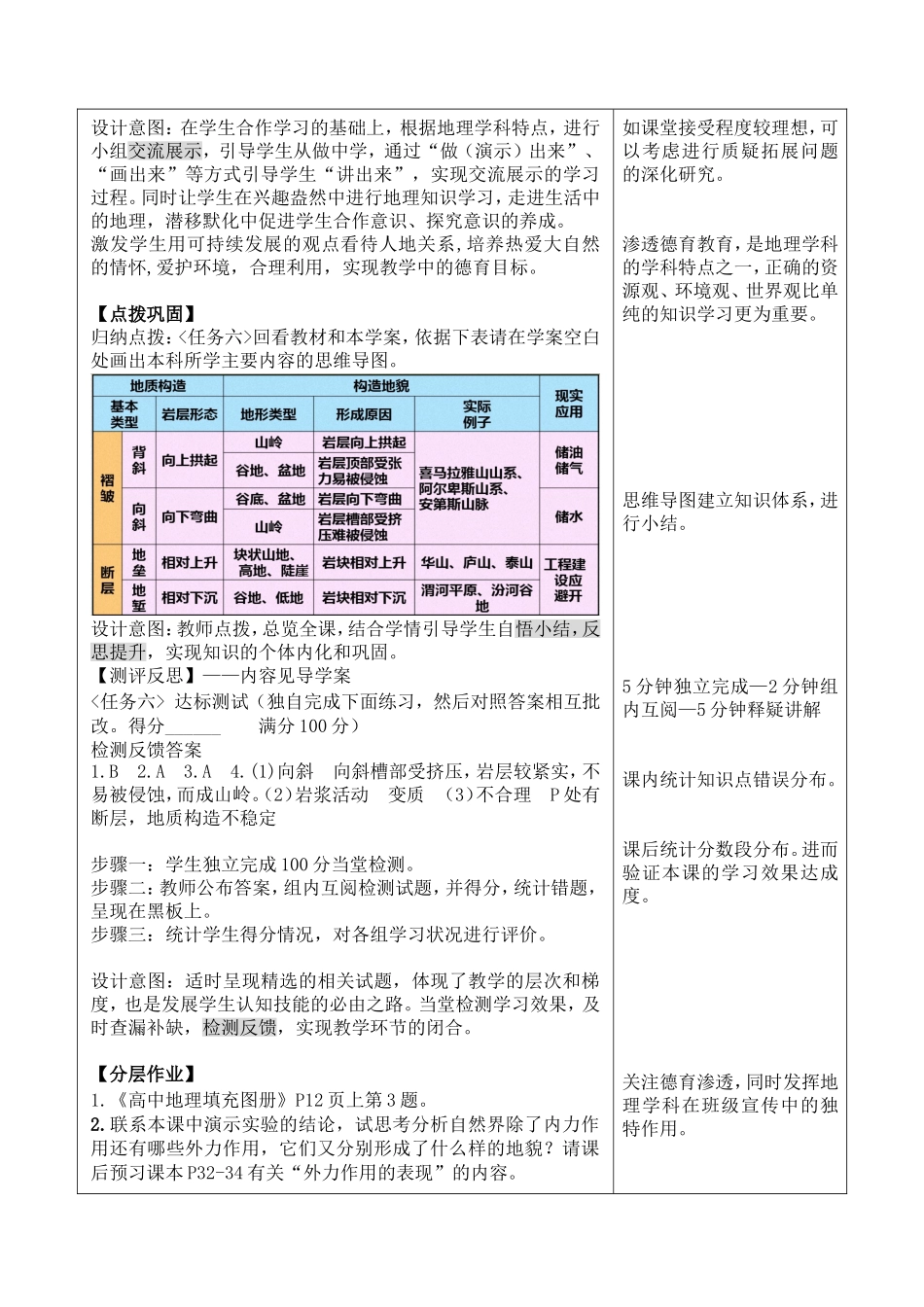

徐州市第三十五中学“学进去讲出来”教学设计课题:第三单元第一节岩石圈与地表形态第2课时地质构造与构造地貌总课时:1课时主备人:杨洋使用人:杨洋使用时间:2014年10月【教学目标】知识与技能1.了解地质构造的基本含义和类型。2.理解地质构造及其形成的地表形态的基本特征和成因。3.掌握地质构造的实践意义。过程与方法1.通过翻转课堂,课前自学,实现对褶皱、断层含义和形态的认知。2.通过课堂分组合作演示,提高论证和探讨地理问题的能力。3.利用课内检测,促进生生、师生间的互学、互讲、互评、互研。情感态度与价值观1.促进学生合作意识、探究意识的养成。2.激发学生用可持续发展的观点看待人地关系,培养热爱大自然的情怀,爱护环境,合理利用。【教学重点】1.地质构造的基本含义和类型。2.地质构造及其形成的地表形态的基本特征和成因。3.地质构造的实践意义。【教学难点】地形倒置(背斜成谷、向斜成山)的形成原因。【教学手段】微课视频、微舞幻灯多媒体课件、演示道具等【课时安排】1课时教学过程二次备课【课前自学】通过观看教师微课—《地质构造与构造地貌》,完成课外自学。(观看方法:百度搜索“江苏微课”点击“首页-微课大赛活动平台”高中地理微课《地质构造与构造地貌》作者:杨洋)学生完成导学案中的<自学梳理>部分内容。设计意图:借助信息化手段、依托网络资源、提供多媒体素材,通过自主先学的学习环节,采用翻转课堂的学习方式,实现教学内容的知识性学习。【互阅作业】小组内通过“两两互阅”,检查课前自学情况。根据作业完成度对各小组进行评价记录。设计意图:小组合作,自主学习,互评互研。教学环节设计意图:翻转课堂——传统的教学模式是老师在课堂上讲课,布置家庭作业,让学生回家练习。与传统的课堂教学模式不同,在“翻转课堂式教学模式”下,学生在家完成知识的学习,而课堂变成了老师学生之间和学生与学生之间互动的场所,包括答疑解惑、知识的运用等,从而达到更好的教育效果。意图:通过互阅,产生困惑,组内互研,促进合作学,无论是听“讲”者,还【导入新课】教师:这个“十一”黄金周有同学去爬山了吗?那你知道为什么我们生活的地理环境会有这些地形的高低起伏吗?设计意图:激发学生学习兴趣,营造“学习对生活有用的地理知识”的课堂氛围。【小组讨论】<小组探究-任务一>(1)请设计一个模拟演示,正确反映“背斜成谷,向斜成山”的形成过程、地质构造和地表形态,并进行小组展示交流。(2)请在学案上绘出“背斜成谷”、“向斜成山”的形成过程简图,并进行小组展示交流。<小组探究-任务二>请设计一个模拟演示,正确反映储油储气构造和储水构造分别对应哪种地质构造。并用简图表示出来。<小组探究-任务三>修建隧道、水库,应注意哪些事项?为什么?结合所学知识,你还能说出哪些利用地理规律合理开发自然地例子?设计意图:通过三个合作探究任务,创设小组讨论、合作探究的学习空间,使学生通过生活中随手可得的演示道具对抽象的地质构造有了感官的了解,第一时间抓住学生的注意力,微课堂合作学、质疑学、做中学、体验学提供依据。实施环节:1.每位同学独立审阅三个任务,完成绘图和文字简答。(5分钟)2.针对疑问和困惑,各小组研讨,并确定存在疑惑的任务设计演示和简图,确定展示人员。(10分钟)3.教师:任务一有问题的同学请举手。……有没有哪组同学愿意向全班同学呈现你们的任务完成演示与讲解?(观看演示,可以质疑……)如有困惑,继续演示……【研讨交流】步骤一:关注课堂生成,自学有疑—组内互学—互学有疑—问学—学生教学——教师点拨——学生悟学步骤二:各小组根据课堂生成,进行模拟演示,并通过小黑板展示本组合作探究后的成果。步骤三:每项任务演示完毕,教师点拨,学生总结地理现象和规律,形成精炼的文字小结或图形。步骤四:依据演示现象,学生质疑,教师点拨,适时拓展。质疑拓展问题:当我们面对不完整的地质构造时,如何根据岩层新老关系判断所处地段的地质构造类型?(如找油找气时……)是讲解者都能得到提高。激发兴趣,引入本课。“地形倒置”情况是研究地质构造与构造地貌的难点...