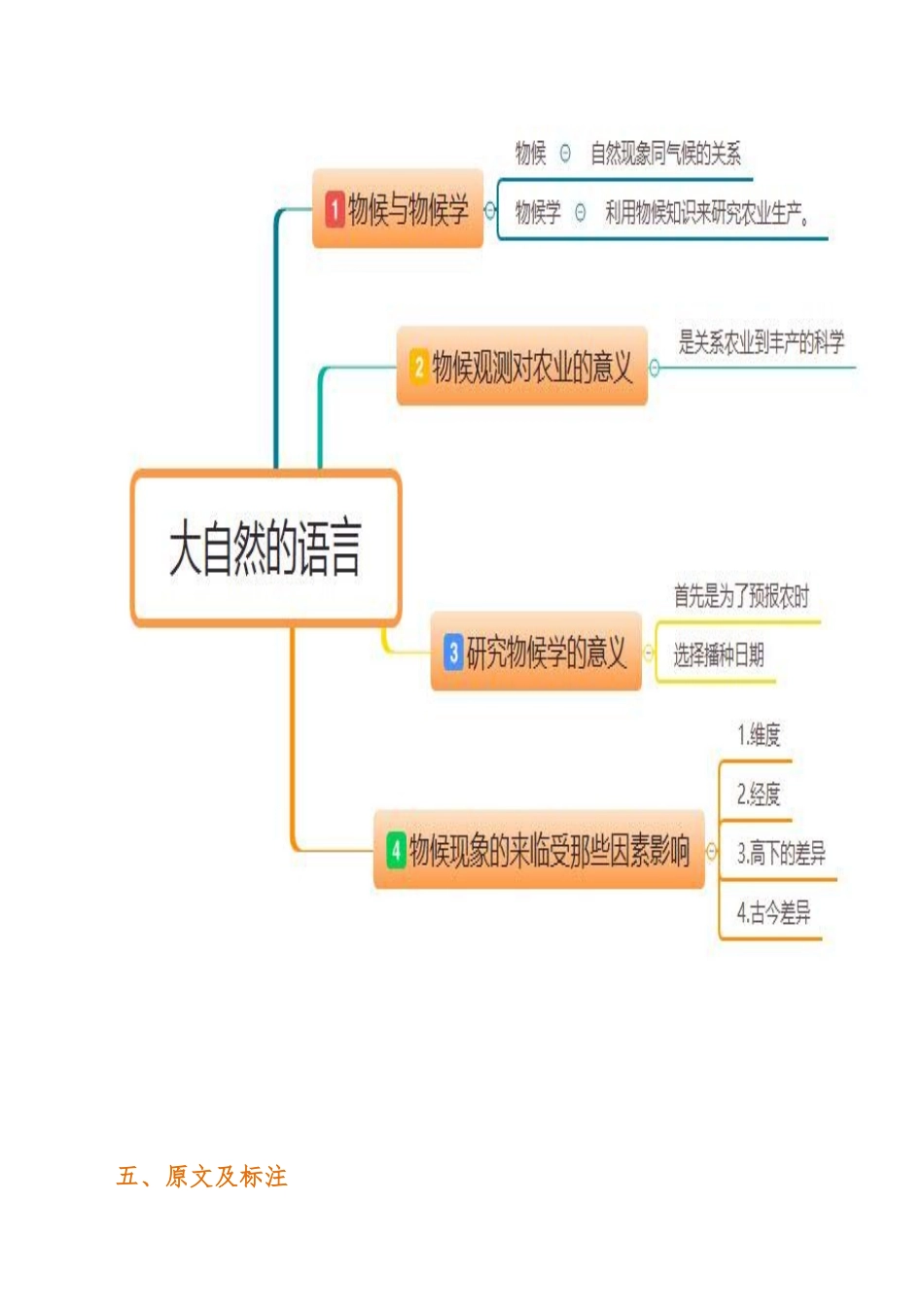

5《大自然的语言》—竺可桢《大自然的语言》 ——竺可桢一 内容简介:《大自然的语言》是现代科学家、教育家竺可桢创作的科学小品文。此文通俗生动地介绍了物候学及其讨论的对象,阐述了物候学现象来临的有关因素以及讨论物候学的意义与知识,说明吧物候学的特性与本质。全文综合运用了多种拟人和比方的修辞手法,生动形象,语言浅显确切、简洁生动、层次清楚,条理明晰,因而通俗易懂。二、作者简介:竺可桢(1890 年 3 月 7 日-1974 年 2 月 7日),又名绍荣,字藕舫,汉族,浙江上虞人。中国卓越的科学家和教育家,当代著名的地理学家和气象学家,物候学进展的推动者。1910 年赴美国留学,曾在哈佛大学地学系学气象,1918 年获博士学位。物候学也是他呕心沥血作出了重要贡献的领域之一。他一生在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面的造诣都很高。是中国近代地理学的奠基人。他先后创建了中国大学中的第一个地学系和中央讨论院气象讨论所;担任 13 年浙江大学校长,被尊为中国高校四大校长之一。1974 年 2 月 7 日竺可桢因肺病在北京逝世,享年 83 岁。三、学习方法:学习本篇文章时,关注作者如何对写景,又如何同时描写了一年四季丰富的物候现象。四、思维导图: 这是一篇典型的说明文,熟悉说明文文体。将是了解思维导图的方法。由点开始既是概念:(1)物候与物候学。(2)物候学的相关的意义。(3)影响物候现象的原因。五、原文及标注《大自然的语言》原文:(1)立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。(2)几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系 , 据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:"阿公阿婆,割麦插禾。"这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。(3)这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来...