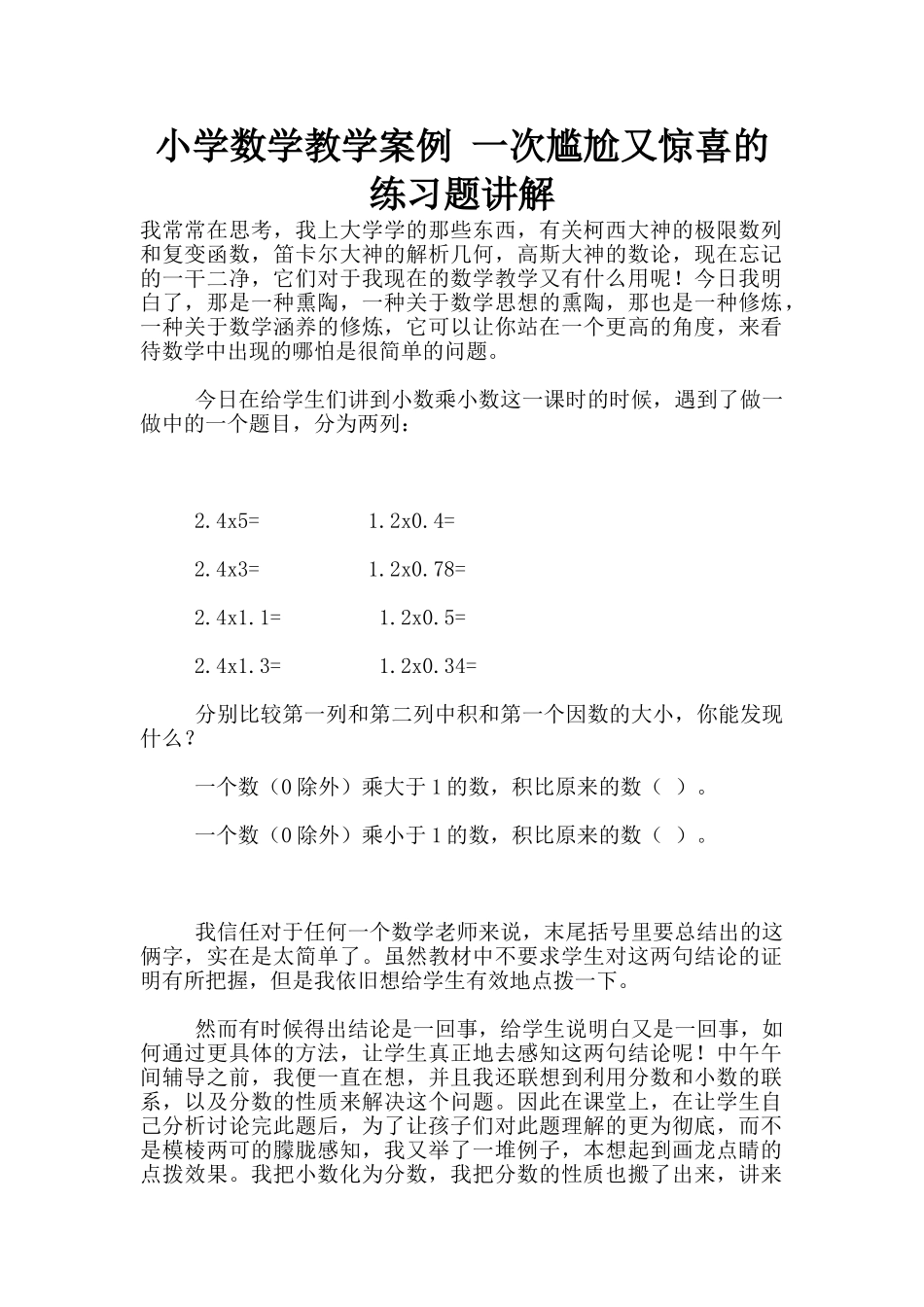

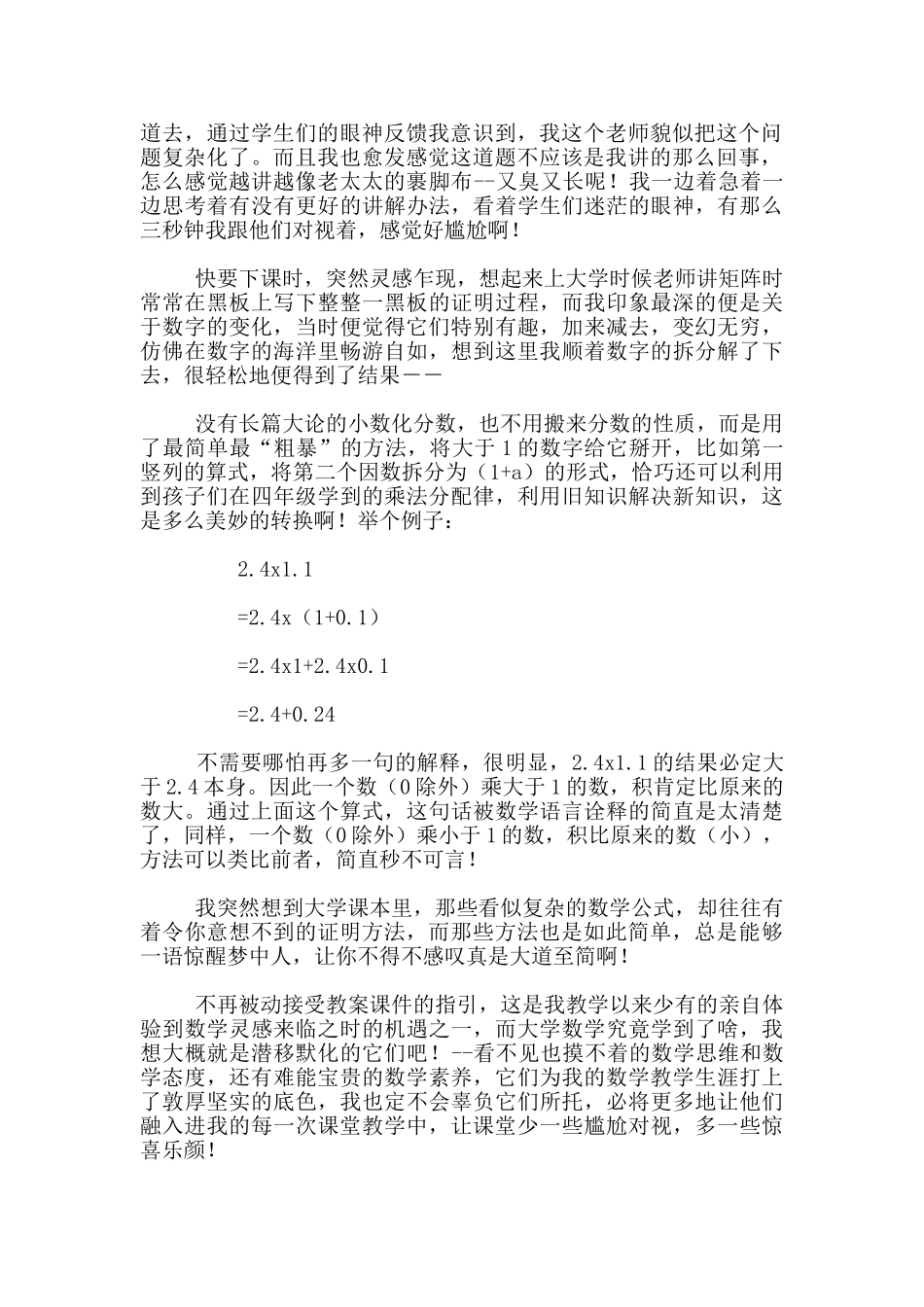

小学数学教学案例 一次尴尬又惊喜的练习题讲解我常常在思考,我上大学学的那些东西,有关柯西大神的极限数列和复变函数,笛卡尔大神的解析几何,高斯大神的数论,现在忘记的一干二净,它们对于我现在的数学教学又有什么用呢!今日我明白了,那是一种熏陶,一种关于数学思想的熏陶,那也是一种修炼,一种关于数学涵养的修炼,它可以让你站在一个更高的角度,来看待数学中出现的哪怕是很简单的问题。 今日在给学生们讲到小数乘小数这一课时的时候,遇到了做一做中的一个题目,分为两列: 2.4x5= 1.2x0.4= 2.4x3= 1.2x0.78= 2.4x1.1= 1.2x0.5= 2.4x1.3= 1.2x0.34= 分别比较第一列和第二列中积和第一个因数的大小,你能发现什么? 一个数(0 除外)乘大于 1 的数,积比原来的数( )。 一个数(0 除外)乘小于 1 的数,积比原来的数( )。 我信任对于任何一个数学老师来说,末尾括号里要总结出的这俩字,实在是太简单了。虽然教材中不要求学生对这两句结论的证明有所把握,但是我依旧想给学生有效地点拨一下。 然而有时候得出结论是一回事,给学生说明白又是一回事,如何通过更具体的方法,让学生真正地去感知这两句结论呢!中午午间辅导之前,我便一直在想,并且我还联想到利用分数和小数的联系,以及分数的性质来解决这个问题。因此在课堂上,在让学生自己分析讨论完此题后,为了让孩子们对此题理解的更为彻底,而不是模棱两可的朦胧感知,我又举了一堆例子,本想起到画龙点睛的点拨效果。我把小数化为分数,我把分数的性质也搬了出来,讲来道去,通过学生们的眼神反馈我意识到,我这个老师貌似把这个问题复杂化了。而且我也愈发感觉这道题不应该是我讲的那么回事,怎么感觉越讲越像老太太的裹脚布--又臭又长呢!我一边着急着一边思考着有没有更好的讲解办法,看着学生们迷茫的眼神,有那么三秒钟我跟他们对视着,感觉好尴尬啊! 快要下课时,突然灵感乍现,想起来上大学时候老师讲矩阵时常常在黑板上写下整整一黑板的证明过程,而我印象最深的便是关于数字的变化,当时便觉得它们特别有趣,加来减去,变幻无穷,仿佛在数字的海洋里畅游自如,想到这里我顺着数字的拆分解了下去,很轻松地便得到了结果-- 没有长篇大论的小数化分数,也不用搬来分数的性质,而是用了最简单最“粗暴”的方法,将大于 1 的数字给它掰开,比如第一竖列的算式,将第二个因数拆分为(1+a)的形式,恰巧还可以利用到孩子们在四年级学到的乘法...