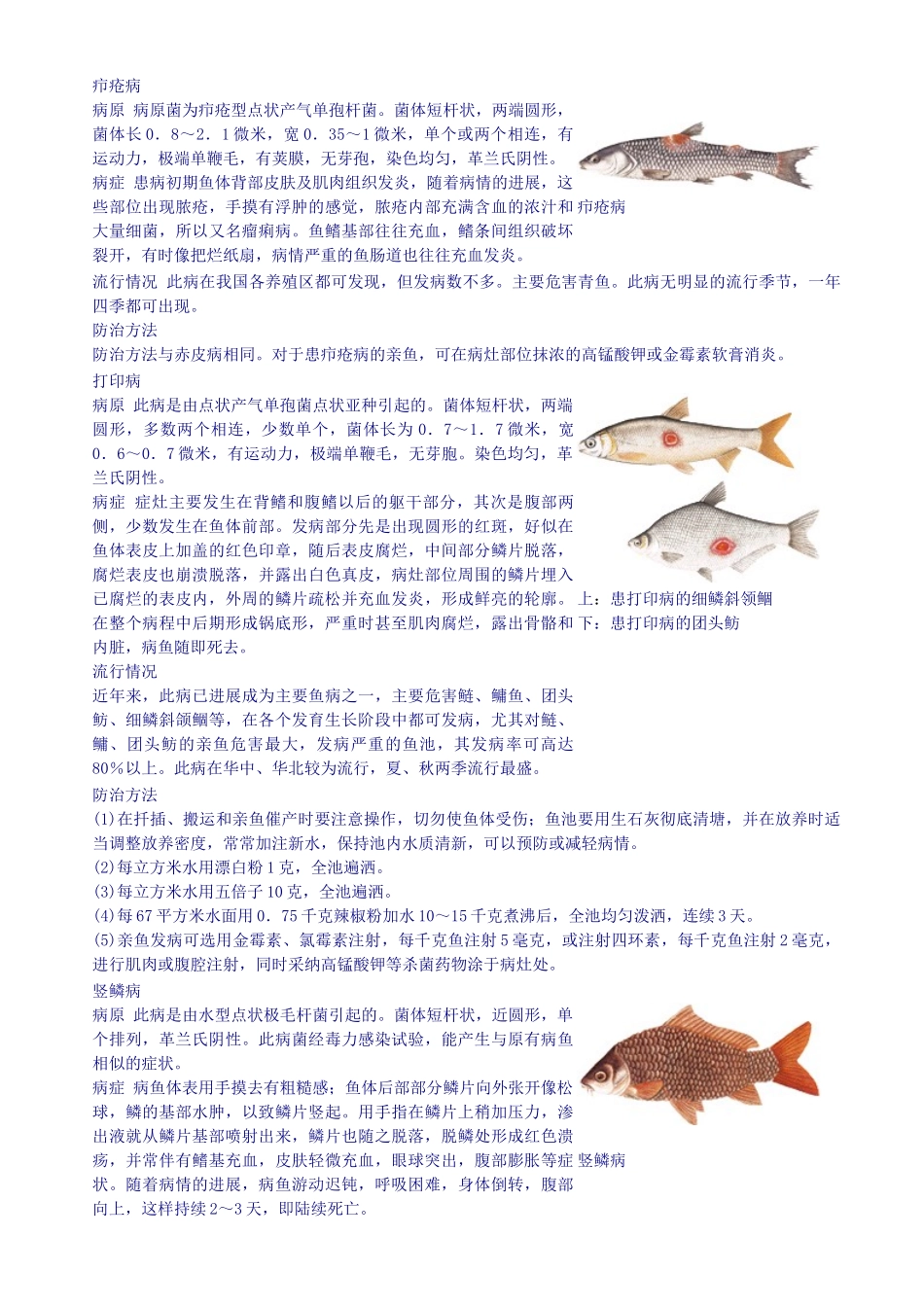

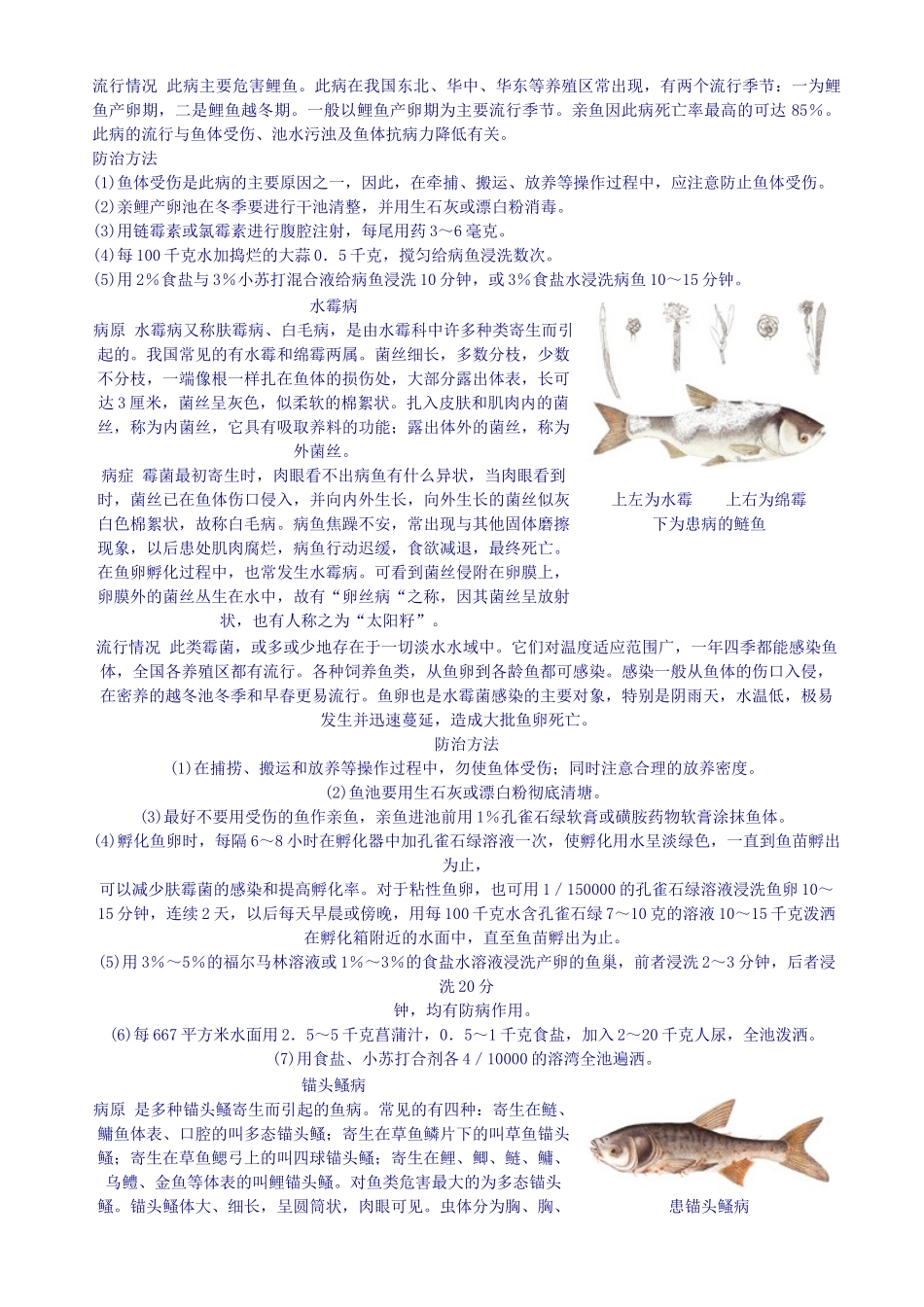

开化常见鱼病诊断与防治小瓜虫病病原 为多子小瓜虫寄生而引起的。虫体有幼虫期和成虫期,幼虫长卵形,前尖后钝,前端有一乳头状突起,称为钻孔器。稍后有一似耳形胞口,后端有一根尾毛,全身有长短一律的纤毛;大核近圆形,小核球形。成虫期虫体球形,尾毛消逝,全身纤毛均匀,胞口变为圆形,大核香肠状或马蹄形,小核紧靠大核,不易看到,小瓜虫生活周期可分为营养期和胞囊期。营养期自幼虫钻进皮肤或鳃上后,在皮肤组织间不停地来回钻动,吸收养料生长发育,同时刺激寄主组织增生,形成一个白色脓泡。虫体在内分裂繁殖,至一定时期冲出脓泡,在水中自由游泳相当时期后,在池边或草上形成胞囊,虫体在内分裂成数百至数千个,幼虫冲破胞囊出来在水中游泳找寻寄生,接触鱼体后,即进人体表上皮层或鳃组织间,进行新的生活周期。小瓜虫病病症 小瓜虫寄生处形成许多直径 1 毫米以下的小白点,故又名白点病。当病情严重时,躯干、头、鳍、鳃、口 腔等处都布满小白点,有时眼角膜上也有小白点,同时伴有大量粘液,表皮糜烂、脱落,甚至蛀鳍、瞎眼;病鱼体色发黑、消瘦、游动异常、呼吸困难而死。流行情况 对鱼的种类及年龄没有严格选择性,全国各地均有发生,尤其当水温在 28℃以上时,幼虫最易死亡,故高温季节此病较为少见。对高密度养殖的幼鱼及观赏性鱼类的危害最为严重,常引起大批死亡。防治方法(1)用生石灰彻底清塘,合理放养。(2)每立方米水用 0.2~0.4 克孔雀石绿浸洗病鱼 2 小时。(3)每立方米水用 2 克硝酸亚汞浸洗病鱼,水温在 15~12℃以下时,浸洗 2~2.5 小时;水温在 15℃以上时,浸洗 1.5~2 小时。赤皮病病原 此病是由萤光极毛杆菌引起的。菌体短杆状,两端圆形,菌体长为,0.7~0.75 微米,菌体宽为 0.4~0.45 微米,单个或成对排列、有运动力,极端有 1~3 根鞭毛,无芽孢,菌体染色均匀,革兰氏阴性。此菌好气,适宜温度为 25~30℃,在 40℃的水温尚能生存。病症 此病是草、青鱼种和成鱼阶段的主要鱼病之一。病鱼体表局部或大部分出血发炎,鳞片脱落,特别是鱼体两侧及腹部最明显,鳍的基部充血,鳍条末端腐烂似一把破扇子。有时病鱼的肠道也充血发炎。赤皮病流行情况 此病流行广泛,而且终年可见,常与烂鳃、肠炎病并发。每当鱼种放养、牵捕或搬运时;由于鱼体受伤,病菌乘机侵入感染而发病。在寒冬季节,鱼体皮肤也可能因冻伤而感染此病。防治方法(1)鱼池彻底清塘消毒,并在牵捕、搬运、放...