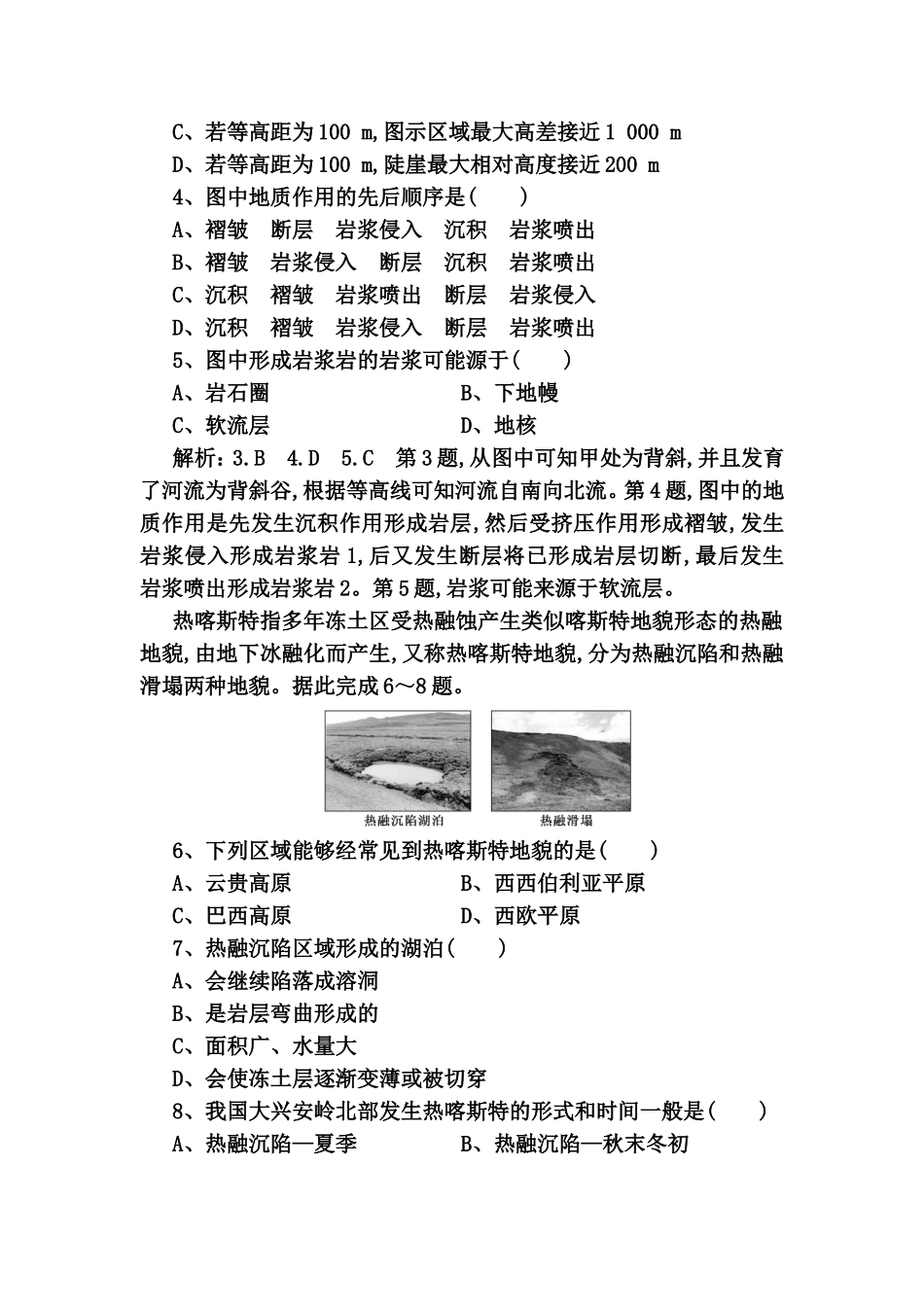

课时跟踪检测(八)地壳的物质组成和物质循环地球表面形态一、选择题位于黑龙江省的五大连池火山群在历史上曾多次喷发,据清代《黑龙江外记》记载:“……,一日地中忽出火,石块飞腾,声震四野,约数日火熄,其地遂呈池沼,此康熙五十八年事。……,亦有碎石块落至原地,亦落四周,坠落石块,视之若火,熄则呈黑”。阅读材料,结合所学知识回答1~2题。1、古文中记载的“火”最有可能来自()A、地壳B、岩石圈C、软流层D、下地幔2、“坠落石块,视之若火,熄则呈黑”最有可能与图中数字所示地质作用一致的是()A、①B、②C、③D、④解析:1.C2.C第1题,结合题意,古文中的“火”指的是岩浆,岩浆一般发源于上地幔上部的软流层。故C项正确。第2题,“坠落石块,视之若火,熄则呈黑”,指的是岩浆岩(喷出岩)的生成。岩浆喷出地表冷凝形成喷出型岩浆岩。故C项正确。如图示意我国某地区等高线地形与东西向地质剖面图。据此完成3~5题。3、关于图示区域的叙述正确的是()A、甲处为向斜谷,河流自北向南流B、甲处为背斜谷,河流自南向北流C、若等高距为100m,图示区域最大高差接近1000mD、若等高距为100m,陡崖最大相对高度接近200m4、图中地质作用的先后顺序是()A、褶皱断层岩浆侵入沉积岩浆喷出B、褶皱岩浆侵入断层沉积岩浆喷出C、沉积褶皱岩浆喷出断层岩浆侵入D、沉积褶皱岩浆侵入断层岩浆喷出5、图中形成岩浆岩的岩浆可能源于()A、岩石圈B、下地幔C、软流层D、地核解析:3.B4.D5.C第3题,从图中可知甲处为背斜,并且发育了河流为背斜谷,根据等高线可知河流自南向北流。第4题,图中的地质作用是先发生沉积作用形成岩层,然后受挤压作用形成褶皱,发生岩浆侵入形成岩浆岩1,后又发生断层将已形成岩层切断,最后发生岩浆喷出形成岩浆岩2。第5题,岩浆可能来源于软流层。热喀斯特指多年冻土区受热融蚀产生类似喀斯特地貌形态的热融地貌,由地下冰融化而产生,又称热喀斯特地貌,分为热融沉陷和热融滑塌两种地貌。据此完成6~8题。6、下列区域能够经常见到热喀斯特地貌的是()A、云贵高原B、西西伯利亚平原C、巴西高原D、西欧平原7、热融沉陷区域形成的湖泊()A、会继续陷落成溶洞B、是岩层弯曲形成的C、面积广、水量大D、会使冻土层逐渐变薄或被切穿8、我国大兴安岭北部发生热喀斯特的形式和时间一般是()A、热融沉陷—夏季B、热融沉陷—秋末冬初C、热融滑塌—夏季D、热融滑塌—秋末冬初解析:6.B7.D8.C第6题,材料中已明确了热喀斯特地貌为冻土中的冰受热融蚀后形成的地貌,因此常见于有冻土且冻土中的冰能够发生融化的区域。云贵高原、巴西高原位于纬度较低的地区,气温较高,没有冻土存在;西欧平原虽纬度较高,但受西风带和北大西洋暖流影响,气候温和,也没有冻土形成;西西伯利亚平原地处高纬度地区,冬季寒冷漫长,冻土广布。第7题,溶洞是地表水流入地下的进口,形态与漏斗相似,是地表岩溶地貌与地下岩溶地貌的过渡类型,是流水溶蚀作用形成的,热喀斯特地貌并非喀斯特地貌,A错误;热喀斯特地貌为冻土中的冰受热融蚀后形成的地貌,并非岩层的水平运动形成的,B错误;湖泊面积大小与水量大小受多种因素影响,具有不确定性,C错误;水的比热容较大,温度相对于冻土较高,具有导热性,加速了湖底和湖岸多年冻土的退化速度,使冻土变薄或被切穿。第8题,由图可知,热融沉陷湖泊发生在地势平坦地区;热融滑塌发生在地势起伏较大地区。大兴安岭北部地势起伏大,夏季气温高,冻土中的冰易融化,故会出现热融滑塌;秋末冬初气温低,冻土不会融化,不会出现热融滑塌。(2019·湖南三校联考)如图示意伏尔加河三角洲位置变化及里海水平面变化,结合相关知识,完成9~11题。9、1900~1978年伏尔加河三角洲变化的特点有()①面积不断增大②坡度逐渐减缓③向东南方向扩展④增速先慢后快A、①②B、②③C、①③D、②④10、2000年该三角洲的前缘位置可能位于()A、甲处B、乙处C、丙处D、丁处11、若在该河中上游修建大型水库,将导致河口及附近水域()A、三角洲面积缩小B、河口盐碱化加剧C、水位季节变化增大D、生物多样性增加解析:9.C10.B11.B第9题,从图中可以看出,1900~1978年伏尔加河三角洲面积不断扩大,主要是向东南方向扩展;从里海水平面的变化情况看,水平面1900~1978年呈...