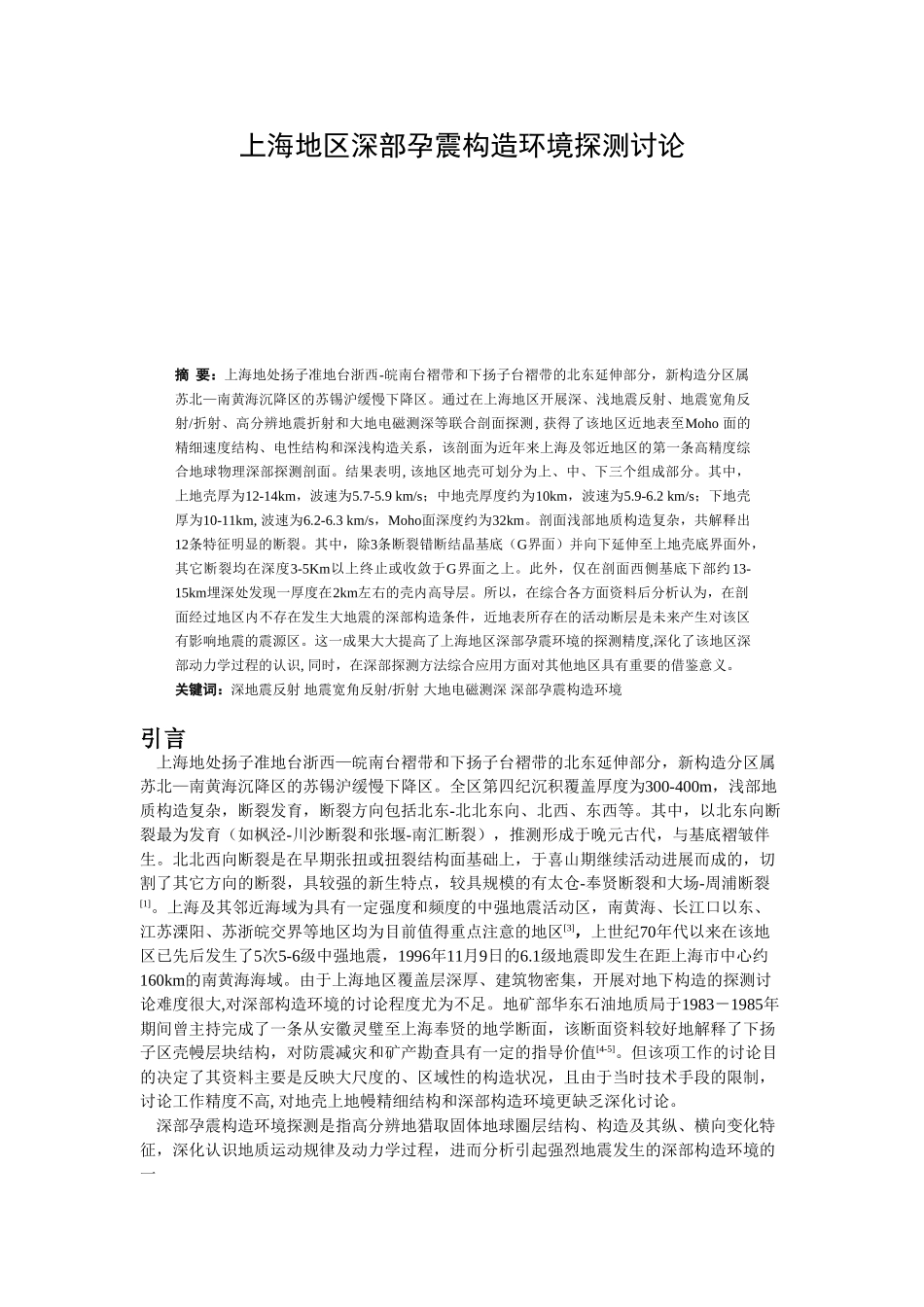

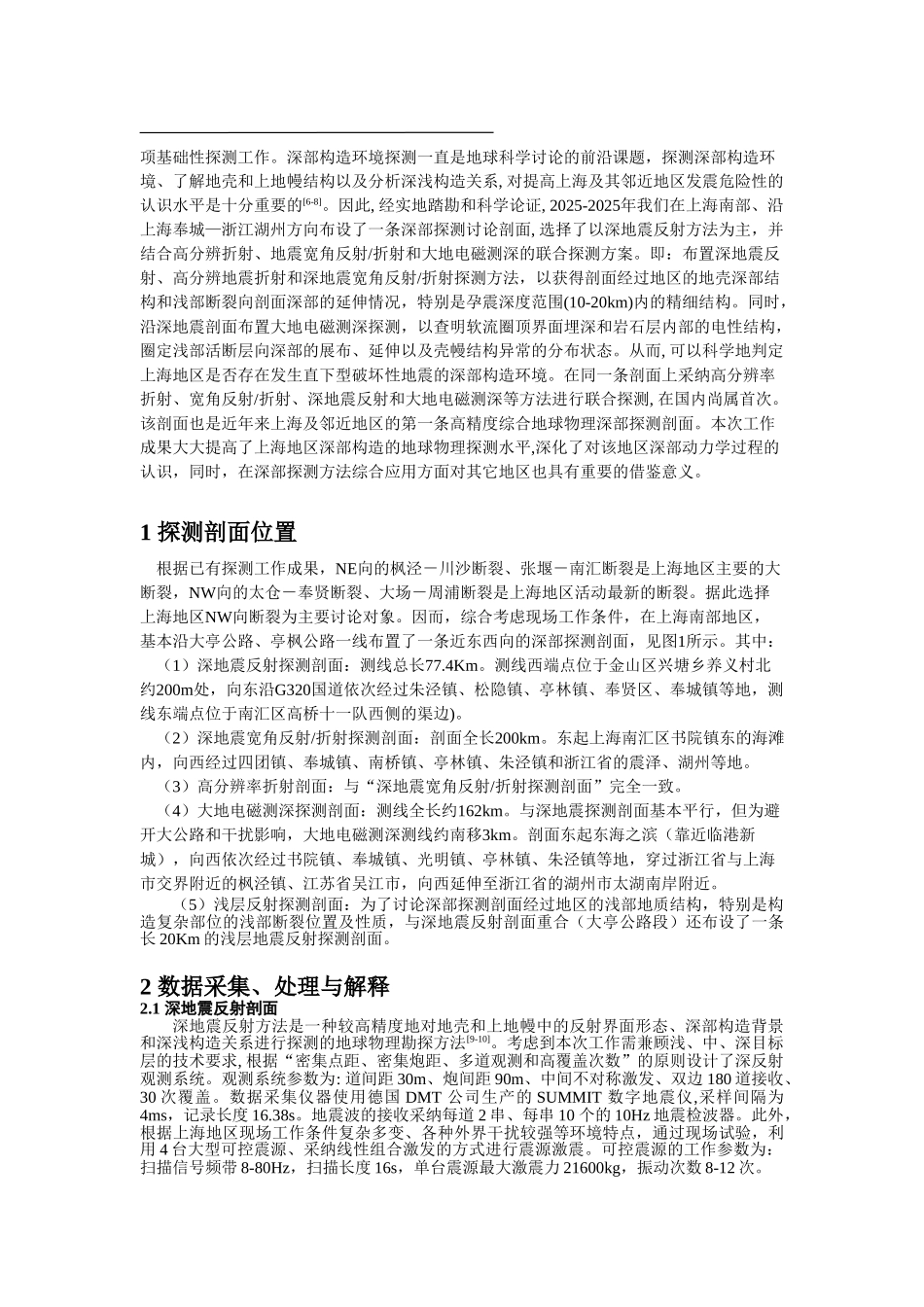

上海地区深部孕震构造环境探测讨论摘 要:上海地处扬子准地台浙西-皖南台褶带和下扬子台褶带的北东延伸部分,新构造分区属苏北—南黄海沉降区的苏锡沪缓慢下降区。通过在上海地区开展深、浅地震反射、地震宽角反射/折射、高分辨地震折射和大地电磁测深等联合剖面探测, 获得了该地区近地表至Moho 面的精细速度结构、电性结构和深浅构造关系,该剖面为近年来上海及邻近地区的第一条高精度综合地球物理深部探测剖面。结果表明, 该地区地壳可划分为上、中、下三个组成部分。其中,上地壳厚为12-14km,波速为5.7-5.9 km/s;中地壳厚度约为10km,波速为5.9-6.2 km/s;下地壳厚为10-11km, 波速为6.2-6.3 km/s,Moho面深度约为32km。剖面浅部地质构造复杂,共解释出12条特征明显的断裂。其中,除3条断裂错断结晶基底(G界面)并向下延伸至上地壳底界面外,其它断裂均在深度3-5Km以上终止或收敛于G界面之上。此外,仅在剖面西侧基底下部约13-15km埋深处发现一厚度在2km左右的壳内高导层。所以,在综合各方面资料后分析认为,在剖面经过地区内不存在发生大地震的深部构造条件,近地表所存在的活动断层是未来产生对该区有影响地震的震源区。这一成果大大提高了上海地区深部孕震环境的探测精度,深化了该地区深部动力学过程的认识, 同时,在深部探测方法综合应用方面对其他地区具有重要的借鉴意义。 关键词:深地震反射 地震宽角反射/折射 大地电磁测深 深部孕震构造环境引言 上海地处扬子准地台浙西—皖南台褶带和下扬子台褶带的北东延伸部分,新构造分区属苏北—南黄海沉降区的苏锡沪缓慢下降区。全区第四纪沉积覆盖厚度为300-400m,浅部地质构造复杂,断裂发育,断裂方向包括北东-北北东向、北西、东西等。其中,以北东向断裂最为发育(如枫泾-川沙断裂和张堰-南汇断裂),推测形成于晚元古代,与基底褶皱伴生。北北西向断裂是在早期张扭或扭裂结构面基础上,于喜山期继续活动进展而成的,切割了其它方向的断裂,具较强的新生特点,较具规模的有太仓-奉贤断裂和大场-周浦断裂[1]。上海及其邻近海域为具有一定强度和频度的中强地震活动区,南黄海、长江口以东、江苏溧阳、苏浙皖交界等地区均为目前值得重点注意的地区[3],上世纪70年代以来在该地区已先后发生了5次5-6级中强地震,1996年11月9日的6.1级地震即发生在距上海市中心约160km的南黄海海域。由于上海地区覆盖层深厚、建筑物密集,开展对地下构造的探测讨论难度很大,对深部构造环境的讨...