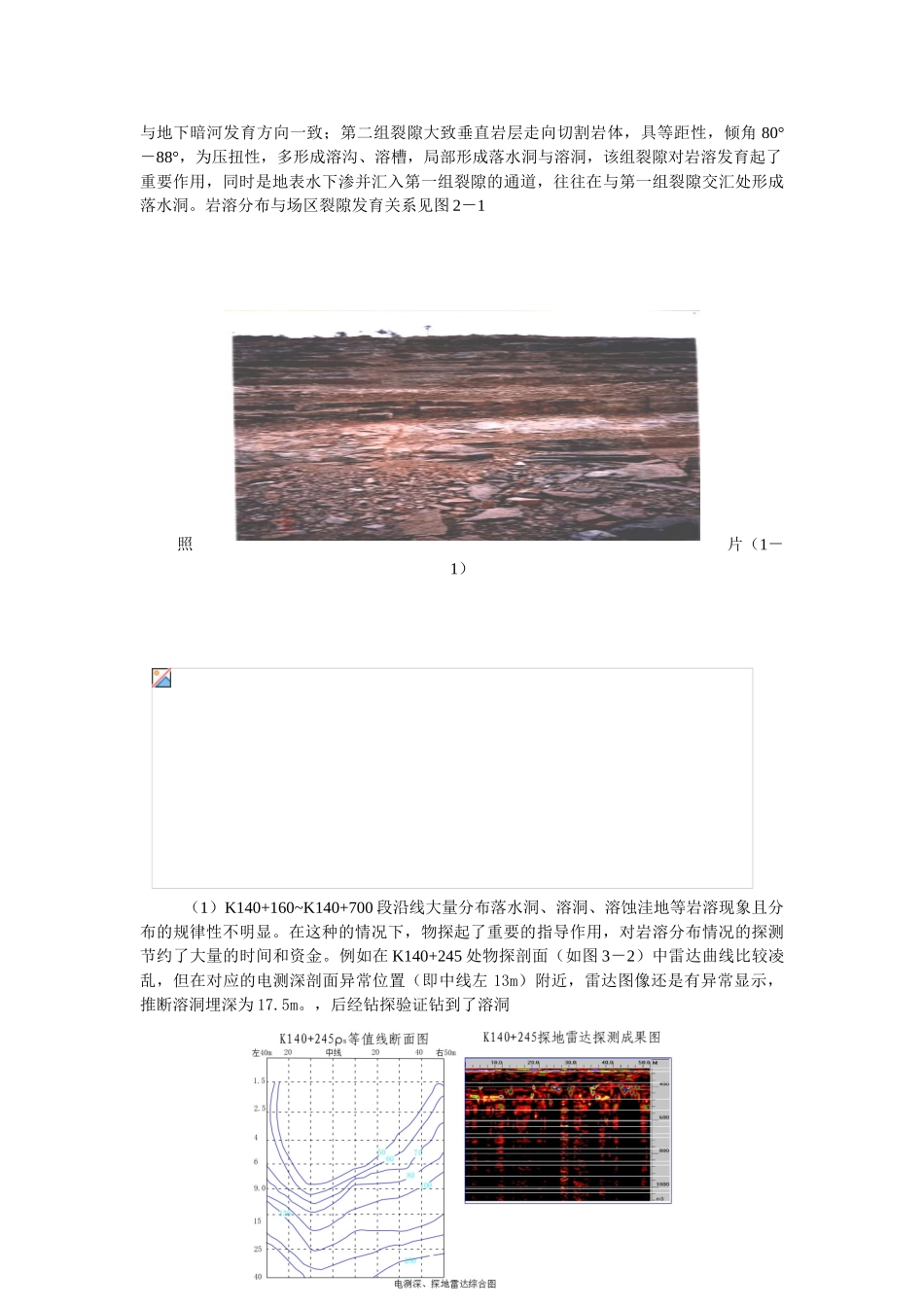

湖南常德至张家界高速公路路基岩溶病害综合勘察成效评述一.前言常德至张家界高速公路的建设目前正处于路基施工阶段。由于前期勘察工作不尽详细,施工中发现大量始料不及的岩溶现象,严重影响了路基及沿线边坡的稳定性,这就必定要对原设计方案进行修改。为了彻底查明场区岩溶病害,并为设计提供可靠依据,本课题组从科研的角度出发,采纳了工程地质测绘、地质构造分析、物探、钻探、测试等综合勘察技术进行了补充勘察工作,猎取相关经验。二.工程地质条件场地原始地貌单元属溶蚀剥蚀丘陵及坡地。岩溶发育段地貌类型主要为岩溶残丘~岩溶洼地复合地貌,岩溶类型属裸露型~覆盖型岩溶。路线穿行于山岭和沟谷之中,地形起伏较大;海拔高程 150-270m,最大相对高差达 120m。沿线可见大量岩溶漏斗、落水洞及天然溶洞。本区属中国岩溶分区之鄂西、湘西亚热带侵蚀—溶蚀复合作用岩溶区。北东向褶皱构造为本区主要的构造线,也控制着本区的山系走向。地层主要有第四系种植土、粘土、粉土及块石、漂石;基岩为奥陶系瘤状灰岩、硅化白云质灰岩(或灰岩)。基岩中,岩溶发育。场地地下水主要赋存于第四系覆盖中的孔隙水与基岩裂隙水和岩溶水。孔隙水主要赋存于耕表土及残坡积层中,分布广泛,主要接受大气降水补给,雨季时大部分形成地表水,补给河流,小部分垂直渗透补给基岩。基岩裂隙水赋存于硅化钙质泥岩中,岩层裂隙发育,因泥质成份高,节理裂隙被泥质充填,含水较弱,其主要接受大气降水补给与孔隙水的渗入补给,迳流条件差,地下水沿基岩层面与裂隙面对地势低洼地段或残坡积层较薄地段分散排泄。岩溶水赋存于硅化瘤状灰岩或白云质灰岩中,存于其中,灰溶蚀裂隙、溶洞具备一定连通性,含中等-丰富的岩溶水。大气降水沿溶蚀节理裂隙、溶槽、落水洞下渗,赋存于溶沟(洞)、溶蚀裂隙汇入地下暗河。从区域地质水文地质分析,地下水的排泄方向为北东与南西切割大的冲沟或河流中。三.综合勘察方法及技术 随着国家经济的飞速进展,基础设施特别是高速公路的建设会遇到许多无法避开的不良地质现象,而以往的勘察在方法及技术的选用上过于单一,也不注重它们的优化,已适应不了新的设计及处理要求。因此综合勘察方法与技术的运用以及优化是目前勘察工作的欠缺之处,也是其进展的必定趋势。 因此,在湖南常德至张家界高速公路的岩溶补充勘察中,本课题组采纳了工程地质测绘、物探、钻探、测试等方法及技术对岩溶发育情况进行了勘察,并注重方法及技术选用的...