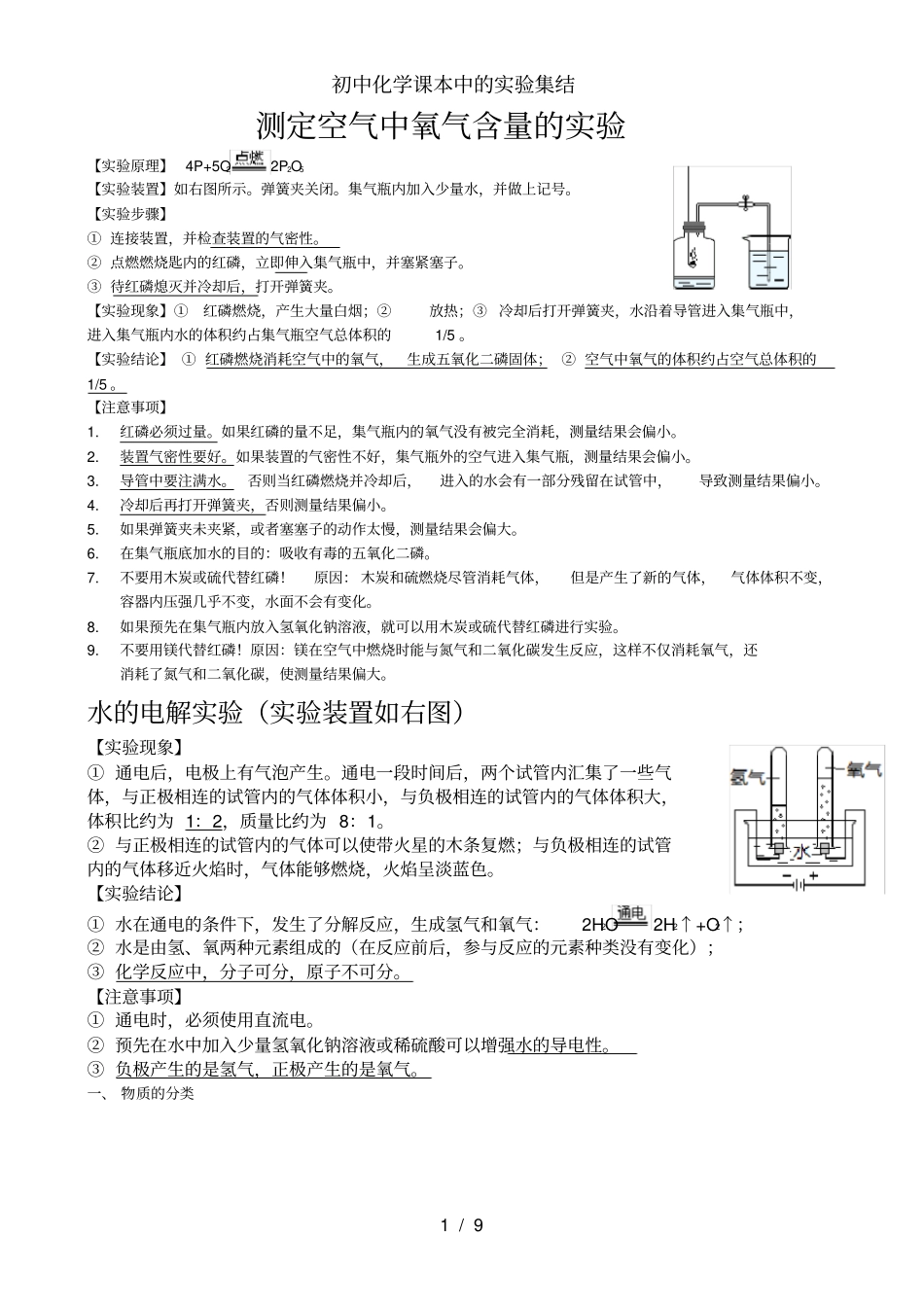

初中化学课本中的实验集结1/9测定空气中氧气含量的实验【实验原理】4P+5O22P2O5【实验装置】如右图所示。弹簧夹关闭。集气瓶内加入少量水,并做上记号。【实验步骤】①连接装置,并检查装置的气密性。②点燃燃烧匙内的红磷,立即伸入集气瓶中,并塞紧塞子。③待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹。【实验现象】①红磷燃烧,产生大量白烟;②放热;③冷却后打开弹簧夹,水沿着导管进入集气瓶中,进入集气瓶内水的体积约占集气瓶空气总体积的1/5。【实验结论】①红磷燃烧消耗空气中的氧气,生成五氧化二磷固体;②空气中氧气的体积约占空气总体积的1/5。【注意事项】1.红磷必须过量。如果红磷的量不足,集气瓶内的氧气没有被完全消耗,测量结果会偏小。2.装置气密性要好。如果装置的气密性不好,集气瓶外的空气进入集气瓶,测量结果会偏小。3.导管中要注满水。否则当红磷燃烧并冷却后,进入的水会有一部分残留在试管中,导致测量结果偏小。4.冷却后再打开弹簧夹,否则测量结果偏小。5.如果弹簧夹未夹紧,或者塞塞子的动作太慢,测量结果会偏大。6.在集气瓶底加水的目的:吸收有毒的五氧化二磷。7.不要用木炭或硫代替红磷!原因:木炭和硫燃烧尽管消耗气体,但是产生了新的气体,气体体积不变,容器内压强几乎不变,水面不会有变化。8.如果预先在集气瓶内放入氢氧化钠溶液,就可以用木炭或硫代替红磷进行实验。9.不要用镁代替红磷!原因:镁在空气中燃烧时能与氮气和二氧化碳发生反应,这样不仅消耗氧气,还消耗了氮气和二氧化碳,使测量结果偏大。水的电解实验(实验装置如右图)【实验现象】①通电后,电极上有气泡产生。通电一段时间后,两个试管内汇集了一些气体,与正极相连的试管内的气体体积小,与负极相连的试管内的气体体积大,体积比约为1:2,质量比约为8:1。②与正极相连的试管内的气体可以使带火星的木条复燃;与负极相连的试管内的气体移近火焰时,气体能够燃烧,火焰呈淡蓝色。【实验结论】①水在通电的条件下,发生了分解反应,生成氢气和氧气:2H2O2H2↑+O2↑;②水是由氢、氧两种元素组成的(在反应前后,参与反应的元素种类没有变化);③化学反应中,分子可分,原子不可分。【注意事项】①通电时,必须使用直流电。②预先在水中加入少量氢氧化钠溶液或稀硫酸可以增强水的导电性。③负极产生的是氢气,正极产生的是氧气。一、物质的分类初中化学课本中的实验集结2/9第二节分子和原子一、分子和原子的异同分子原子定义分子是保持物质化学性质的最小粒子。原子是化学变化中的最小粒子。性质质量小、体积小;不断运动;有间隔;同种粒子的化学性质相同。联系分子是由原子构成的。分子、原子都是构成物质的微粒。区别在化学变化中,分子可以再分,而原子不可以再分。备注1.所有金属、稀有气体、金刚石(石墨)和硅是由原子构成的,其他大多数物质是由分子构成的。2.在受热的情况下,粒子能量增大,运动速率加快。3.物体的热胀冷缩现象,原因是构成物质的粒子的间隔受热时增大,遇冷时缩小。4.气体容易压缩是因为构成气体的粒子的间隔较大。5.不同液体混合后总体积小于原体积的和,说明粒子间是有间隔的。6.一种物质如果由分子构成,那么保持它化学性质的最小粒子是分子;如果它由原子构成,那么保持它化学性质的最小粒子是原子。二、验证分子运动的探究实验【实验操作】如右图,取适量的酚酞溶液,分别倒入A、B两个小烧杯中,另取一个小烧杯C,加入约5mL浓氨水。用一个大烧杯罩住A、C两个小烧杯,烧杯B置于大烧杯外。观察现象。【实验现象】烧杯A中的酚酞溶液由上至下逐渐变红。【实验结论】分子是不断运动的。【注意事项】浓氨水显碱性,能使酚酞溶液变红。浓氨水具有挥发性,能挥发出氨气。三、从微观角度解释问题1.用分子观点解释由分子构成的物质的物理变化和化学变化物理变化:没有新分子生成的变化。(水蒸发时水分子的间隔变大,但水分子本身没有变化,故为物理变化)化学变化:分子本身发生变化,有新分子生成的变化。(电解水时水分子变成了新物质的分子,故为化学变化)2.纯净物和混合物(由分子构成的物质)的区别:纯净物由同种分子构成,混合物由不同种分子...